〔 音とデザイン 第3回 〕

美しさにはデザイナーの「生命観」が問われるコンセプター坂井直樹さん×デザインエンジニア山中俊治さん

人体と人工物が一体となった美しい姿に衝撃

坂井:エンジニアリングとデザイン――両者の視点を持って、モノづくりに取り組む山中さんの信念は、そうやって醸成されていったわけですね。さて、デザインを手がけるときに山中さんは「美しさ」を追求されていると思いますが、どんなところが難しいですか?

山中:美しさは"手ごわい"です。美しさは本能的なものだからです。たとえば、野菜や果物は、腐ったものよりも、よく育っているもののほうが美しく感じると思います。それって生存本能にかかわるからでしょう。よく育っているものはおいしい、栄養がとれると本能がとらえているから。

坂井:たしかに赤ん坊や幼児は、苦いものやくさいものを嫌いますね。危険だと思って避けようとする。

山中:でも、だんだん年を重ねると、微妙に危ないものに惹かれるようになる。一種の倒錯だと思うんですけれど(笑)。たとえば、苦いものや辛いものが好きになったり、腐る直前のものがうまいと思ったりする。わざわざ危険なものに近寄っていく感覚は、人間の美意識にも入り込んでいる気がします。そんな人間のややこしさ、複雑さを追求していくのが芸術だと思います。食べ物を例に説明すると、ちょっと辛みを効かせると甘みが際立っておいしく感じるのに似て、芸術作品もある種の怖さ、不安、気持ちの悪さが美しさと微妙なバランスで結びついてこそ、本当に美しい芸術作品が生まれてくる。

坂井:なかなか哲学的で、面白い分析ですね。

山中:前置きが長くなってしまいましたが、美しさは生存本能とかかわっているから、美しさをプロダクトに込めるというのは、それを手掛けるデザイナーの「生命観」が問われるのではないか、とよく思います。そんなことを意識して、デザインに取り組んでいます。

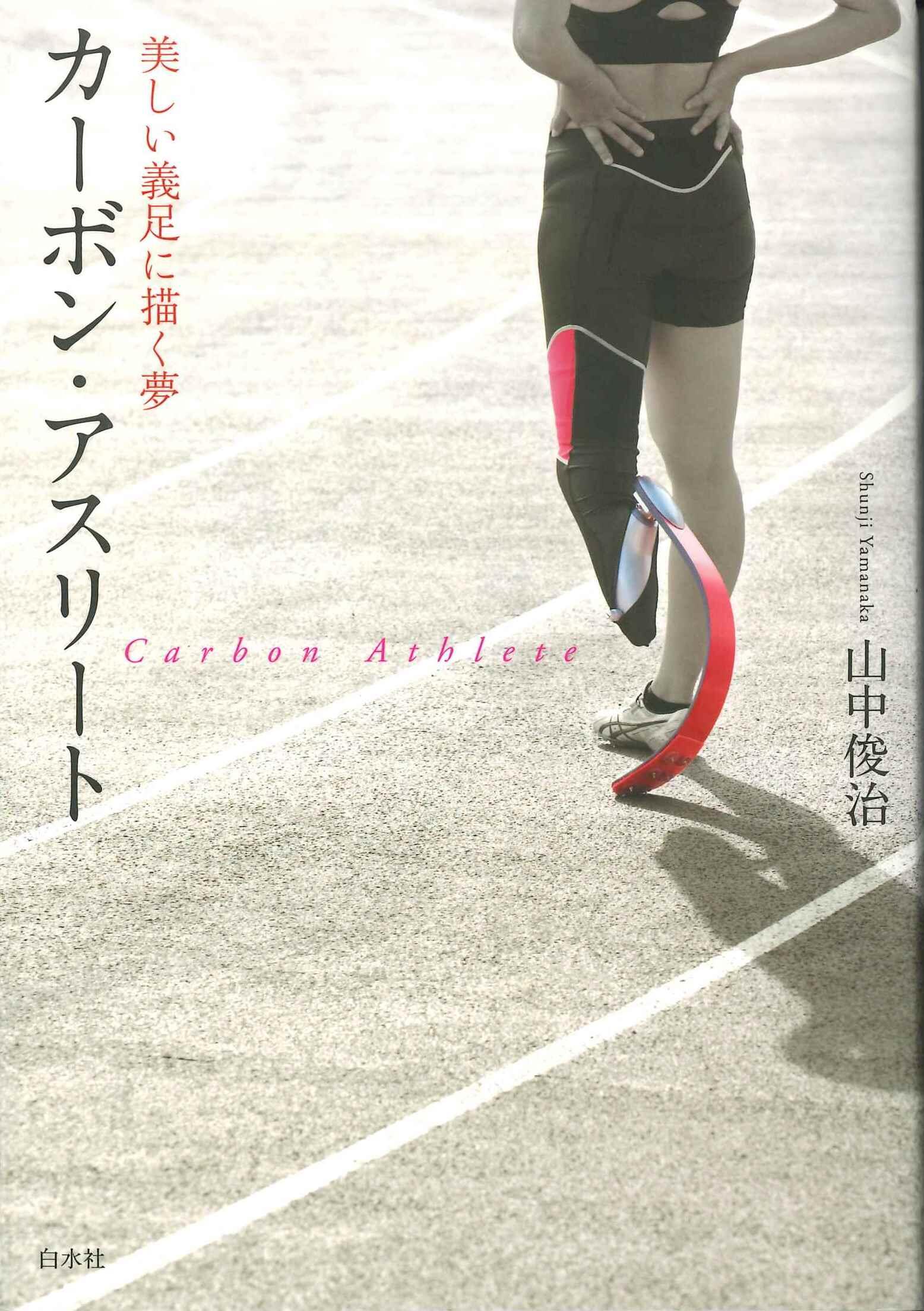

坂井:"手ごわい"とおっしゃったのはそういった感覚なんですね。山中さんを語るうえではずせないのが、美しい義足のデザインです。慶応義塾大学政策・メディア研究科でのプロジェクトとして2008年から、学生たち、義肢装具士、義肢メーカーの皆さんと進めてこられましたが、どういう経緯で始まったのでしょうか?

左 /「Rabbit ver.4」(2013) 写真:後藤 晃人

右 /「Rami」(2016)のソケット部分 写真:加藤 康

山中:義足のスプリンター、オスカー・ピストリウスが走る映像を見て、人体と義足(人工物)が一体となった美しい姿に衝撃を受けたことがきっかけでした。これほど人体の一部を完璧に代替しながら、人体と調和しているプロダクトはほかにないからです。デザインをしてみたいという思いが募り、調べていく中で、義肢装具士の臼井二美男さんと知己を得ます。臼井さんが主宰する義足のスポーツクラブの活動も見せてもらいました。そのとき、足を失った喪失感から立ち直るのは大変なことだ、とあらためて知りました。お話をうかがうと、6カ月でようやく歩けるようになり、走れるようになるのはさらにその6カ月後、ということでしたから。

坂井:それでも、義足は誰もデザインしていない分野だから挑戦してみたかった、と。

山中:はい。そして、なぜ誰もやらなかったかというと、量産品ではないからビジネスにはなりにくい、ということもわかってきた。その話を妻にしたら――判断に迷うとよく妻に話をするんですけれど(笑)、そのプロジェクトを大学でやったらどうか、大学でこそやれるプロジェクトだよね、と言われて。その年は慶応義塾大学に行ったばかりでタイミングがよく、プロジェクトを立ち上げました。

坂井:皆さんの思いや苦労は、山中さんがまとめられた『カーボン・アスリート 美しい義足に描く夢』に詳しく書かれていますね。

「カーボン・アスリート美しい義足に描く夢」(白水社)

山中:協力してくれた高桑早生さん――ロンドンとリオのパラリンピックに出場しました――はプロジェクト当初は高校生でしたが、その後、慶応に進学して僕の研究室に入ってきてくれて。彼女に試してもらいながら義足をつくりあげていきました。目に見える部分のデザインだけでなく、内部のパーツも開発しています。体のラインに沿った美しい形状になるまでには、4年かかりました。