子どものスマホ開始年齢がどんどん早まっていることが、NTTドコモの研究機関モバイル社会研究所(東京都千代田区)が2025年3月17日に発表した「子どもがスマホを持ち始める年齢調査」でわかった。

平均開始年齢は10.4歳。小学4年ごろだ。親はどう指導したらいいのか。調査した専門家に聞いた。

学年が上がると、「子どもが欲しがる」「友達も持っている」

モバイル社会研究所の調査(2024年11月)は2018年から行っており、全国の小学生および中学生とその親1300人が対象だ。

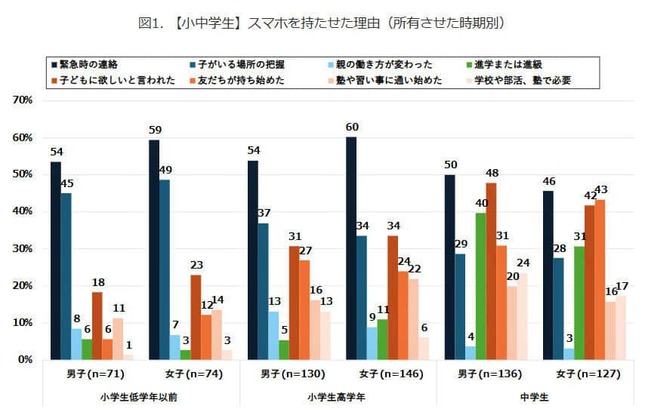

【図表1】が、子どもにスマホを持たせる時期(学年)と性別ごとの理由だ。持ち始める学年によって理由が変わる。

小学校低学年では、主に「緊急時の連絡」と「子どもの居場所の把握」が約半数。しかし、学年が上がるにつれて、「子どもが欲しいと言った」や「友だちが持ち始めた」といった、子ども自身に起因する理由が増加する。

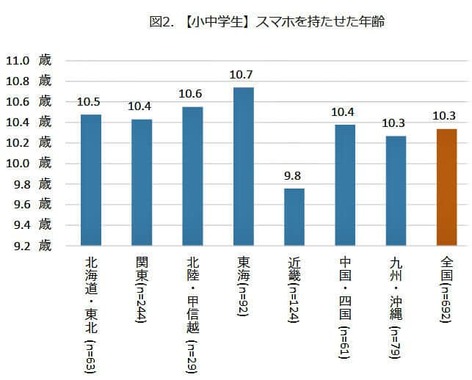

興味深いのは、地域ごとのスマホを持たせた平均年齢の違いだ【図表2】。全国平均は10.3歳だが、最も早いのは近畿の9.8歳。次いで九州・沖縄の10.3歳。最も遅いのが東海の10.7歳だが、関東も10.4歳と全国平均より遅い。

最後に、比較が可能である関東地域でスマホ所有年齢の経年変化を見ると、今回の調査(2024年)が最も低く、10.4歳だった。また、女子のほうが早くスマホを持つ傾向は続いているが、男子との差はどんどん縮まっている【図表3】。

スマホがないと不便な「社会起因」も早める理由に

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査をまとめたモバイル社会研究所の水野一成さん(子ども・シニア・防災調査担当)に話を聞いた。

――スマホを持たせた年齢は、2019年からずっと女子のほうが高いですが、その理由は何でしょうか。その一方で、近年男女差が縮まっていますよね。

水野一成さん スマホを持たせる理由の中で親起因である「緊急時の連絡」と「子どもいる場所の把握」は男女でそれほど差はありませんでした。ただ、子が起因、特に「友達が持ったから」は女子が高いです。

そういった理由もあり、女子のほうがスマホ開始の年齢が早かったのですが、近年、子が起因する理由もあまり男女差がなくなりはじめ、それと連動し開始年齢の差が縮まっています。

――「子起因」とか「親起因」とは別に、「社会起因」といった理由も子どものスマホ所有年齢を早めているのではないでしょうか。最近、孫と一緒にあちこちのイベントに行く機会が増えていますが、子どもにスマホを持たせないと入場の際に何かと不便です。たとえば、映画館の入場の際などスマホチェックが一般的です。

水野一成さん たしかに近年、決済や予約確認など、よりスマホが使う場面が増えました。保護者が一緒に行動していればカバーできる範囲のものでもありますが、そういった要因もあるかもしれません。

また、合わせてSNSの利用も増え、コミュニケーションでの利用シーンも増えました。さらにGIGAスクールの拡大もあり、情報検索等を行うことも増えました。こうしたことの理由が重なり、低年齢化になっていると思います。

子どものスマホ開始、近畿地方がずば抜けて早い理由

――ところで、持たせ始めた年齢を地域的にみると、近畿地方がずば抜けて早いですが、この理由は何でしょうか。直感的には関東地方が早そうな気がしますが、全国平均より低いことが不思議です。

水野一成さん 当研究所の調査では、近畿地方はもともとスマホの所有率が高いです。明確な理由は分かりかねますが、周囲の子が多く持ったことが低年齢化につながっている可能性もあります。

また、関東地方はキッズケータイの所有率が高いのです。そのため、スマホの所有は低くないのですが、キッズケータイからスマホに移行する関係上、いきなりスマホから始める近畿地方より所有開始年齢が遅くなると推測します。

スマホの使い方ルールは、学年が上がるごとに更新を

――子どもにスマホを持たせることに関して、親が一番心配していることは何でしょうか。また、スマホの弊害から子どもを守るために親はどのような対策をとるといいでしょうか。

水野一成さん スマホに限定したわけではないのですが、これまでも子どもがICTを利用することへの親の不安に関して調査してきました。大きくわけると「健康に関する事項」と「情報に関する事項」の2種がトップにきます。

特に、不安と感じている割合が多かったのは「長時間利用による健康への悪影響」「スマホへの依存」「友人とのトラブル」などでした。スマホを所有させる際には、親と子が話し合い、双方納得したルール作りが大切ではないでしょうか。

また、作成したルールは必要に応じて(例えば学年があがる、長期休みに入る等)見直すことも必要です。SNSの利用については、メリット・デメリットをしっかり伝えることが重要で、その上でペアレンタルコントロールの設定や親子間ルールの決める必要があるのではないでしょうか。

スマホのルールを作る際には当研究所の調査「モバイル社会2024年版 第7章子どものICT利用」を参考にいただければと思います。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)