企業の将来を担うリーダー層の人材不足が深刻になっていることが、帝国データバンクが2025年3月18日に発表した「リーダー人材不足に関する企業の意識調査」で明らかになった。

企業の約7割が「リーダー人材」(管理職相当以上)の不足を痛感。理由の第一は、若い人がリーダーになりたがらないことだ。

どうすれば、リーダー職を魅力あるものにできるのか。調査担当者に聞いた。

リーダー人材の不足、企業の7割が痛感

帝国データバンクの調査(2025年2月14日~28日)は、全国1万835社が対象。調査の「リーダー」とは管理職以上に相当する役職者を指す。

国内企業は深刻な人手不足に直面している。2025年2月時点で、正社員の人手不足を感じている企業の割合は53.0%にのぼり、月次統計を始めた2007年以降では過去最高水準になった。企業からは「質の高い人材を数多く育成することに難しさを感じている」といった課題が数多くあげられている。

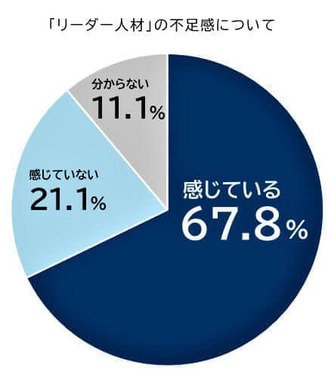

そこで、企業の将来を担う「リーダー人材」(管理職相当以上)の不足感を聞くと、企業の67.8%がリーダー不足を実感、正社員全体の人手不足の割合(53.0%)を大きく上回った【図表1】。

課題の1つは、現リーダー層による次のリーダー人材の育成だ。企業からは「人員が少ないと、優秀な人材はリーダーになる前に実務能力が高くなってしまい、管理職になっても自分が動かなくてはならず、次のリーダー育成まで行き届かない」(機械工具卸売)といった悩みや、「現リーダー層もプレイングマネジャーで、自身の業務と部下の育成・管理に追われ、リーダーに必要なノウハウを養う育成時間が取れない」(調味料製造)といったリーダー自身の育成の難しさが数多くあげられた。

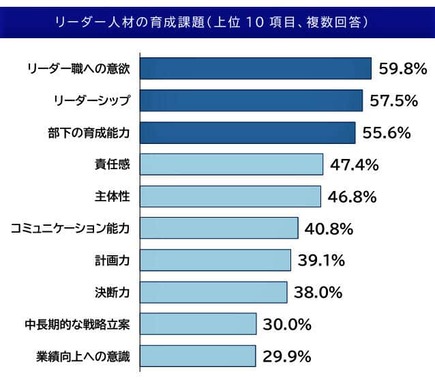

リーダー人材の不足を感じている企業に、育成の課題を聞くと(複数回答)、「若い人のリーダー職への意欲が足りない」が最も高く、リーダー自身の「リーダーシップ」や「部下の育成能力」などが続いた。何よりも、「30代以下の社員に、責任のある立場になりたくない人も増えており、どのように意欲を持たせたらいいのか」(一般管工事)といった切実な声が目立った【図表2】。

人手不足以上に、質の高いリーダー人材の不足が深刻

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査をまとめた帝国データバンク情報統括部の旭 海太郎(あさひ・かいたろう)さんに話を聞いた。

――「リーダー人材不足に関する調査」は今回が初めてだそうですが、そもそも調査をしようと思ったきっかけは何でしょうか。

旭 海太郎さん 人手不足の解消方法は大別して2つ。人数を増やす(労働投入量の増加)か、生産性の向上です。人口減少が確実視されるなか、ITツールによる生産性向上は図られていますが、それも人が扱うものです。

そして、もし人が増えても「人材の質」が上がらなければ、人手不足の解消および業績の維持・拡大は果たせません。「人材の質」といっても幅広いため、今回は企業の根幹を担う「リーダー」(管理職相当職以上)に焦点を当てました。

――「正社員の人手不足」の割合(53%)より「リーダー人材の不足」(67%)のほうが深刻という点が興味深いです。これは、企業にとって一般の正社員よりリーダー人材の確保が喫緊の課題だということでしょうか。

旭 海太郎さん 単純比較ができるものではありませんが、人手不足という以上にリーダー人材(質の高い人材)が不足していると感じる割合が高いということが言えます。今回の調査では「企業の未来を担うリーダーについて」と尋ねたので、将来の人材面で不安を抱えている企業が多いという見方もできます。

「Fast Alone, Far Together」(早く行きたきゃ一人で行け、遠くへ行きたきゃ皆で行け)

――「人員が少ないと、優秀な人材はリーダーになる前に実務をこなす能力が高くなってしまい、管理職になっても自分が動かなくてはならず、次のリーダー育成まで行き届かない」という指摘が切実だと感じました。

私がある経済シンクタンクを取材した際、研究員は「課長の95%がプレイングマネジャーで、自分がやったほうが部下にやらせるよりうまくいくことが最大の問題点だ。いまだに自分が試合に出て勝ったことに喜びを見出す課長が多く、部下が育たない」と指摘していました。

旭 海太郎さん よくある「自分でやったほうが早い」という状況は、短期的な判断によるものだと思います。その場の処理スピードであれば能力のある人が進めたほうが早終わりますが、多くの場合は組織の発展に目が向いていないのではないでしょうか。

企業の未来を作るのであれば、人材の育成は欠かせません。「リーダーの価値とは、いかに次のリーダーを生み出せるかだ」と断言する経営者もいるくらいです。「Fast Alone, Far Together=早く行きたきゃ一人で行け、遠くへ行きたきゃ皆で行け」とは有名なアフリカのことわざですが、まさにその通りなのではないでしょうか。

「これをかなえたい。そのために私が先頭に立つ」という自覚がリーダーにある組織は強い

――若い層が「リーダー職への意欲が足りない」という割合が6割近くに達しています。「管理職罰ゲーム論」が盛んですが、担当者としてこの一番大きな理由は何だと考えていますか。

リポートではリーダー職を魅力あるものにすることが重要だと指摘していますが、具体的にはどうしたらよいでしょうか。やはり、管理職手当を手厚くすることでしょうか。

旭 海太郎さん 一番大きな理由は、「魅力がない」ということだと思います。私見も交じりますが、管理職の魅力とは負担と対価のバランスで構成されるのではないでしょうか。負担とは責任やプレッシャーなど、リーダーにかかる重荷。対価とは賃金が分かりやすいですが、ほかには経験なども含まれるでしょう。そう考えると、わかりやすい魅力の向上とは賃金アップです。

しかし、中小企業などはそうはいかない現状もあるでしょう。これをやれば賃金が出せない分を補える(人材の定着・確保がかなう)という絶対的なものはありません。まずはパーパス=その企業、我々とは何たるかという存在意義・理念を浸透させ、その達成に意欲を燃やせる環境づくりを行うことは、重要な第一歩だと思います。

「これをかなえたい。そのために私がリーダーとして率先垂範するのだ」という自覚がリーダーに宿っている組織は強いです。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)