生成AIを使う小中学生が急増し、中学生では親よりも利用率が高いことが、NTTドコモの研究機関、モバイル社会研究所(東京都千代田区)が2025年2月18日に発表した「小中学生の生成AIの利用調査」でわかった。

生成AIにはメリットとデメリットがある。親は、生成AIを利用する子どもとどう向き合ったらよいか、調査した専門家に聞いた。

この1年で小学高学年は3.6倍、中学生の2.3倍に利用が増加

モバイル社会研究所の調査(2024年11月)は、全国の小中学生とその親1300人が対象だ。

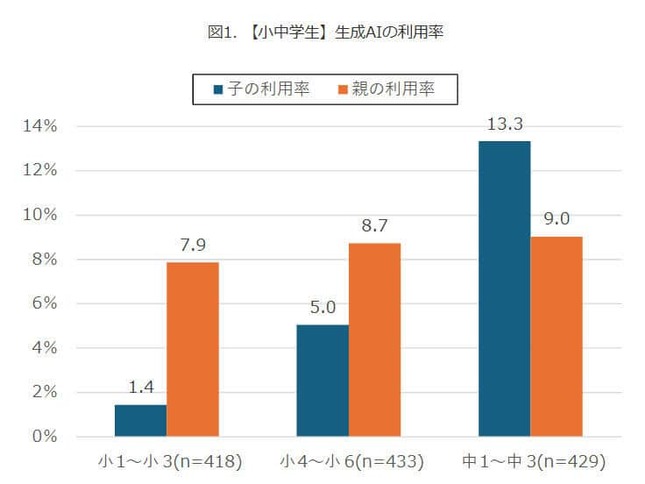

ChatGPTなどの生成AIを小中学生がどのくらい利用しているか聞いた結果が【図表1】。中学生の利用率は13.3%で、親の利用率9.0%を上回る。小学高学年では親の6割程度だが、中学生になると、親よりも生成AIを利用する割合が高くなる。なお、生成AIの利用目的(学習・仕事・遊びなど)は特に限定していない。

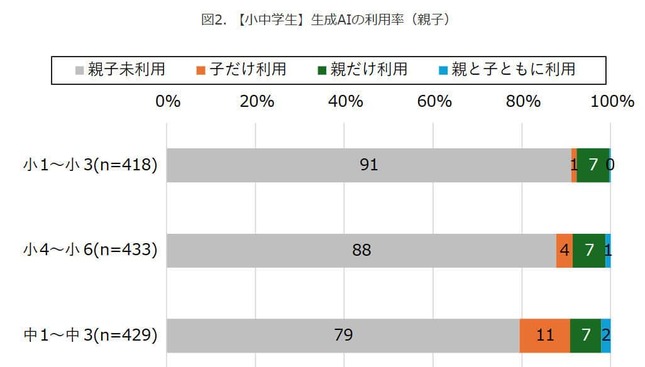

この結果をもとに、それぞれの親子ごとに生成AIの利用状況をみたのが【図表2】だ。中学生では、親子が一緒に利用しているのはわずか2%。家庭内で親が子に教えて、生成AIを利用させているケースは少ないと推察される。

続いて、過去1年(2023年~24年)の利用率の変化を、比較が可能な関東地域で見たのが【図表3】だ。これを見ると、小学高学年では3.6倍に、中学生の2.3倍にこの1年で大きく増加している。関東地方に限ると、小学高学年で約10人に1人、中学生で約5人に1人が生成AIを利用しているわけだ。

子どもが通常の情報検索の中で利用していることが多い

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査をまとめたモバイル社会研究所の水野一成さん(子ども・シニア・防災調査担当)に話を聞いた。

――小学高学年と中学生の生成AI利用が、1年間で大幅に増えたのはなぜでしょうか。しかも、親子ごとの生成AIの利用状況ですが、中学生では親子がともに利用しているのは2%と非常に低いです。

生成AIには年齢制限をかけられているケースが多く、たとえば、ChatGPTは13歳以上でないとアカウント登録ができないし、18歳未満は保護者の許可を受ける必要があります。いったい子どもたち(特に小学生)はどういう使い方をしているのでしょうか。

水野一成 今回の調査では利用シーンまで行っていませんが、一般的な検索エンジンからも生成AIと連携ができたりすることから、小中学生が通常の情報検索の中で利用していることも多いのではないかと思われます。

それぞれの検索エンジンの仕様やポリシーについては回答しかねるのですが、検索エンジンですと、家族と共用のPC・アカウントを利用している場合なども考えられます。

――小中学生が生成AIを学習や遊びに使うことで、どんなメリットやデメリットが考えられますか。また、おススメの学習方法をアドバイスしてください。

ところで以前、私があるシンクタンクの生成AI専門家を取材した際、彼が「生成AIは私の一番の親友です。暇なときはいつも生成AIと長い間対話しています」と語った時は驚きました。子どもたちが生成AIにハマりすぎる心配はないでしょうか。

水野一成 利用に関しては、やはり生成AIのメリット・デメリットを把握しておくことが大切です。たとえば、学習面での利用についても、安易に生成AIに答えを聞くことは、場合によって間違った回答を生成されることもありますから学習効果に影響が考えられます。

一方で、前もって自分で一定の思考をしたうえで、不足分を聞いてみるといった有効な使い方が多数あります。

生成AIのメリット・デメリットの知識と、使うシーンを聞いてみよう

――中学生が親よりも生成AIの利用率が高くなった現在、親は子ども(小学生も含め)に、どういう対応をとればよいでしょうか。

水野一成 まず、小中学生が使い始めている(使っていると自覚がある)という状況を認識いただくことが重要と思います。親の中には、生成AIについて、あまりご存知ない方もいらっしゃると思います。

生成AIについて、ご自身も正しい知識を身に着けることが大切です。また、もしご自身の子が利用しているようならば、(1)生成AIのメリット・デメリットを知っているか、(2)具体的にどのようなシーンで利用しているか、を確認してみてほしいです。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)