生成AIを使う小中学生が急増し、中学生では親よりも利用率が高いことが、NTTドコモの研究機関、モバイル社会研究所(東京都千代田区)が2025年2月18日に発表した「小中学生の生成AIの利用調査」でわかった。

生成AIにはメリットとデメリットがある。親は、生成AIを利用する子どもとどう向き合ったらよいか、調査した専門家に聞いた。

この1年で小学高学年は3.6倍、中学生の2.3倍に利用が増加

モバイル社会研究所の調査(2024年11月)は、全国の小中学生とその親1300人が対象だ。

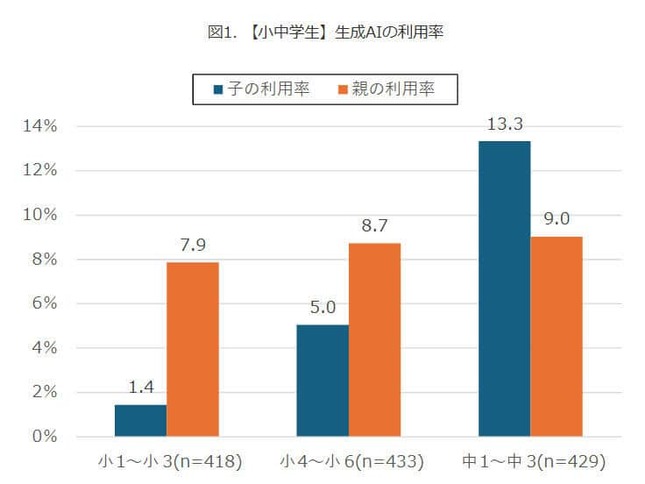

ChatGPTなどの生成AIを小中学生がどのくらい利用しているか聞いた結果が【図表1】。中学生の利用率は13.3%で、親の利用率9.0%を上回る。小学高学年では親の6割程度だが、中学生になると、親よりも生成AIを利用する割合が高くなる。なお、生成AIの利用目的(学習・仕事・遊びなど)は特に限定していない。

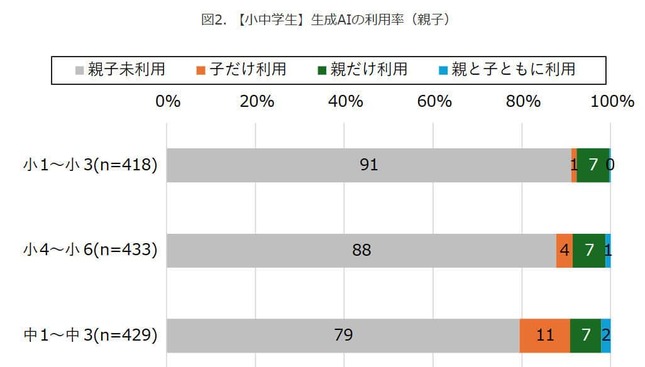

この結果をもとに、それぞれの親子ごとに生成AIの利用状況をみたのが【図表2】だ。中学生では、親子が一緒に利用しているのはわずか2%。家庭内で親が子に教えて、生成AIを利用させているケースは少ないと推察される。

続いて、過去1年(2023年~24年)の利用率の変化を、比較が可能な関東地域で見たのが【図表3】だ。これを見ると、小学高学年では3.6倍に、中学生の2.3倍にこの1年で大きく増加している。関東地方に限ると、小学高学年で約10人に1人、中学生で約5人に1人が生成AIを利用しているわけだ。