2025年度の新入社員の初任給を引き上げる企業が7割以上に達することが、帝国データバンクが2025年2月14日に発表した「初任給に関する企業の動向アンケート(2025年度)」でわかった。

昨年度に比べた平均引き上げ額は9114円。働く側には朗報だが、人材確保のために苦渋の選択を迫られる中小企業も多い。

企業の切実な実態を調査担当者に聞いた。

初任給引き上げは、大企業より中小企業が多い謎

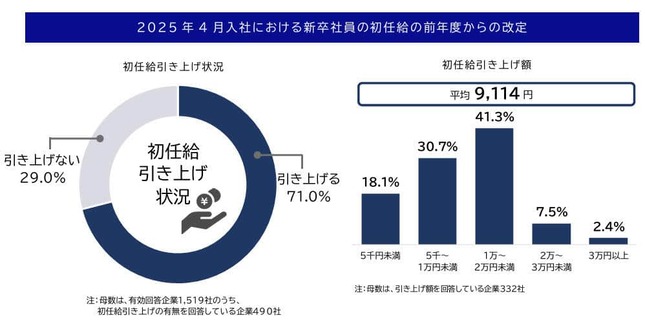

帝国データバンクの調査(2025年2月7日~12日)は、全国1519社が対象。2025年4月入社の新卒社員の初任給を前年度から引き上げると答えた企業の割合は71.0%と7割に達した。

引き上げ幅の平均額は9114円。引き上げ額をみると、「1万~2万円未満」(41.3%)が最も多く、次いで「5000円~1万円未満」(30.7%)が続いた。中には「3万円以上」という企業も2.4%あった【図表1】。

初任給を引き上げる理由として、「物価上昇のなか、社員の生活のため引き上げる」(中小企業、情報サービス)や「最低賃金の上昇に合わせて引き上げる」(小規模企業、農・林・水産)といった声があがった。また、「応募が来ないため引き上げるが、固定費が上がるのは死活問題」(小規模企業、建材・家具)のように、経営が圧迫されるという声も多く聞かれた。

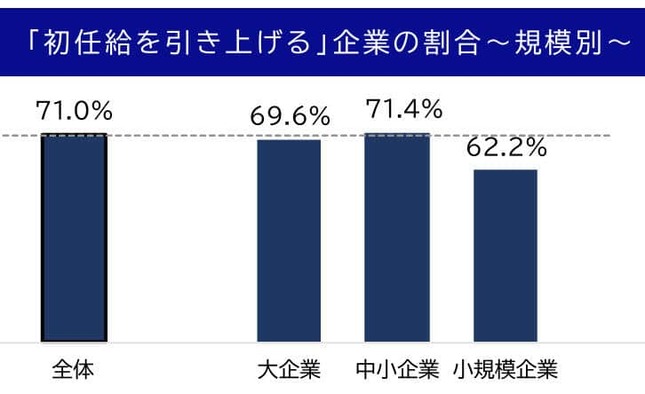

初任給を引き上げる企業の割合を規模別にみると、中小企業(71.4%)が大企業(69.6%)より高いことが目につく。一方で、小規模企業(62.2%)は全体を8.8ポイントも下回り、規模間で格差がみられた【図表2】。

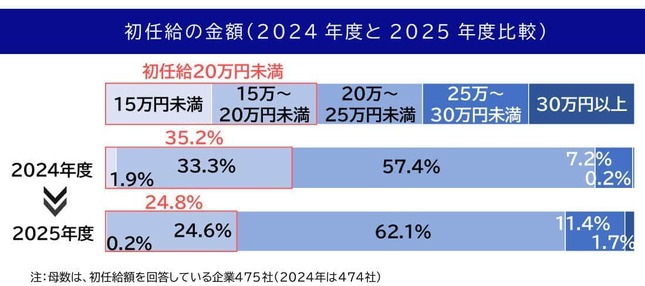

2025年度の初任給の額を聞くと、全体的に上昇しており、「20万~25万円未満」(62.1%)が最も多く、前年度比4.7ポイント増に。次いで「15万~20万円未満」(24.6%、同8.7ポイント減)が続き、「25万~30万円未満」(11.4%、同4.2ポイント増)が2ケタに上昇した【図表3】。

「業界の平均初任給より、少しでも上げないと応募がこない」

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査を行なった帝国データバンク情報統括部の担当者に話を聞いた。

――今回の調査結果は、初任給を引き上げる企業が約71%、引き上げ幅平均額が9114円、初任給額の最多ゾーンが「20万~25万円未満」(約6割)ですが、この数字は過去の調査に比べて最高水準なのでしょうか。また、企業がこれほど引き上げる理由は何が一番大きいのですか。

担当者 引き上げる企業の割合を調べたのは今回初めてなので、過去のデータとの比較はできません。「初任給額」については昨年度(2024年度)に初めて調査し、今回で2回目ですが、「20万~25万円未満」の割合が昨年度の57.4%から4.7ポイント上昇し、62.1%となっています。

要因の一つとして「人材確保」が考えられます。物価高で賃上げの流れが加速し、採用市場における人材の売り手市場が続くなか、採用競争の激化への対応が大きいです。

「業界の平均初任給に対し、少しでも上げていかないと入社希望者がいない」(中小企業、運輸・倉庫)や「初任給は同業他社で徐々に上がってきている。当社の現水準が特に安いわけではないが、新卒者の目を引くためには少し上げたほうがよい」(大企業、建材・家具)と答えた企業もありました。

また、「物価による既存社員の生活への影響を考えて全体の賃上げを行なう」(中小企業、情報サービス)などのように、初任給の引き上げを契機に既存社員の賃上げを行なう企業も多数ありました。

――今回少し驚いたのは、初任給を引き上げる割合が、大企業より中小企業のほうが高いことです。これは、中小企業がそれほど追い詰められているということでしょうか。

担当者 中小企業では、「最低賃金の改定を参考にして初任給の引き上げを行う」(建設)や、「大手企業に大きく引き離されるわけにもいかず、採用にも関わってくるため引き上げる」(情報サービス)、「大手企業とは違い苦しいが、もともと支給額が低いため、物価高に合わせた賃上げを検討」(飲食料品卸売)といった声が寄せられています。

コスト面で厳しいながらも最低賃金の上昇にともなう調整のほか、大企業を中心に加速している賃上げの流れに、何とかついていくために初任給を引き上げる企業が少なくありませんでした。

ユニクロ33万円、SBI34万円、大和ハウス35万円...

―― 一方、大企業のほうは、新聞報道によると、「ユニクロ」を運営するファーストリテイリングが初任給を30万円から33万円に、SBIホールディングスが4万円アップの34万円に、大和ハウス工業が一律10万円程度アップで、大卒の場合35万円前後に、と景気のいい発表が相次ぎます。こうした大企業の「初任給引き上げ競争」の動きをどう分析しますか。

また、若手獲得のために新卒を優遇するあまり、30~40代の中堅層の賃上げを低く押さえたり、自分より新人のほうが高いと、20代後半の人が退職したりする心配はないでしょうか。

担当者 「初任給引き上げ競争」の動きの背景には、少子高齢化・人材不足による採用競争の激化や、物価高などを背景とする賃上げの広がりがあると考えられます。初任給の引き上げにともなう既存社員との給与逆転現象について、企業から懸念の声が複数あがっています。たとえば――。

「初任給の引き上げにともない、既存の若手社員との逆転現象が起こらないよう給与の引き上げを行う」(大企業、飲食料品・飼料製造)や「他社に負けないよう初任給を上げる。入社10年未満の社員も同様に賃上げしないとバランスが崩れるため対象とする」(中小企業、情報サービス)などです。初任給引き上げを契機に、既存社員の給料を底上げする動きがみられました。

また、初任給を引き上げない企業からも、「初任給引き上げと既存社員の給与とのバランスが課題」(中小企業、専門サービス)のように、初任給引上げの課題として既存社員との給与の調整をあげる声が出ています。

大企業と中小企業の初任給格差が「人手不足倒産」を生む?

―― 一方、引き上げない企業が3割近く(約29%)いることも気になります。人手が集まらず、経営悪化に追い込まれる心配はないでしょうか。

担当者 初任給を引き上げない企業からは、「前年度にすでに引き上げたため、今年度は行わない」(中小企業、専門サービス)といった声もありますが、「物価が上昇中で利益が出ない状態のため、初任給引き上げの原資がない」(小規模企業、不動産)のように、特に小さい規模の企業では賃上げ原資を確保することが困難なため、引き上げに踏み切れない企業が複数みられます。

こうしたなか、大企業と中小企業の間の初任給格差により「人手不足倒産」が中小企業で増えることを懸念する声もありました。企業からは、価格転嫁をしやすい環境づくりなど中小企業の賃上げ原資の確保に向けた支援策の強化を求める声があがっています。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)