災害はいつ起こるかわからない。その時、力強い味方になるのがスマホの防災系アプリだ。

NTTドコモの研究機関モバイル社会研究所(東京都千代田区)が2025年1月30日に発表した「防災系アプリの利用調査」によると、防災系アプリをスマホにインストールしている人は半数に満たないことがわかった。

いざという時にどう活用したらよいか。調査した専門家に聞いた。

若い人・ミドルは「Yahoo!防災速報」、シニアは「NHKニュース・防災」が人気

モバイル社会研究所の調査(2024年11月)は全国の15~79歳男女1万355人が対象だ。

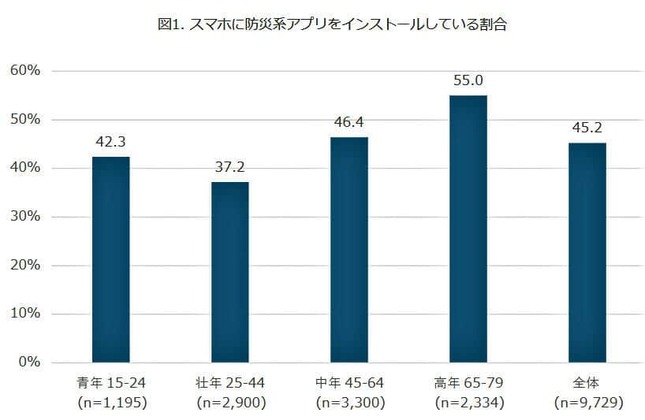

スマホを所有している人に「防災系アプリ」のインストール状況を聞くと、全体の約半数(45.2%)が何らかのアプリをインストールしていた。年代別に見ると、シニア層(65~79歳)が最も高く、55%の人がアプリをインストールしていた【図表1】。

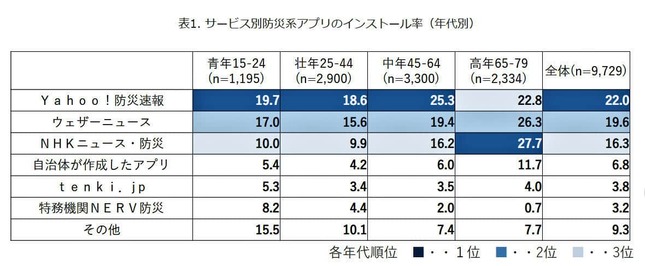

どのようなアプリをインストールしているかを年代別に示したのが【図表2】だ。年代によってアプリの種類に違いが見られる。中年層までは「Yahoo!防災速報」がトップだが、シニア層では「NHKニュース・防災」がダントツ1位。NHKへの信頼感が影響しているのだろうか。

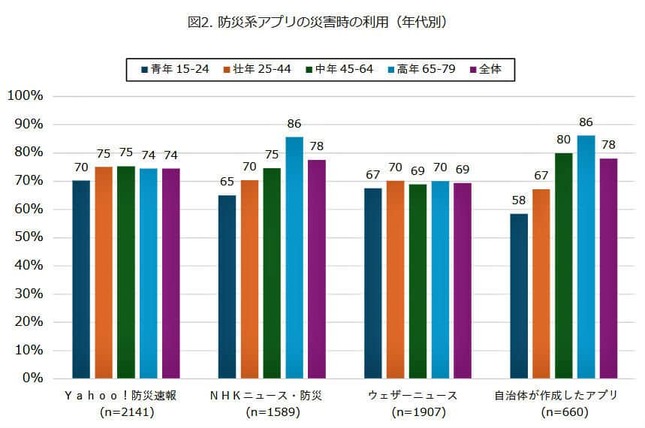

次に、防災アプリを災害発生時や、発生が予想される時に利用しているかを聞いた。その結果、どのアプリも利用率は約7割に達した。特に「NHKニュース・防災」と「自治体が作成しているアプリ」は、年代が上がるにつれて災害時の利用率が上昇した【図表3】。

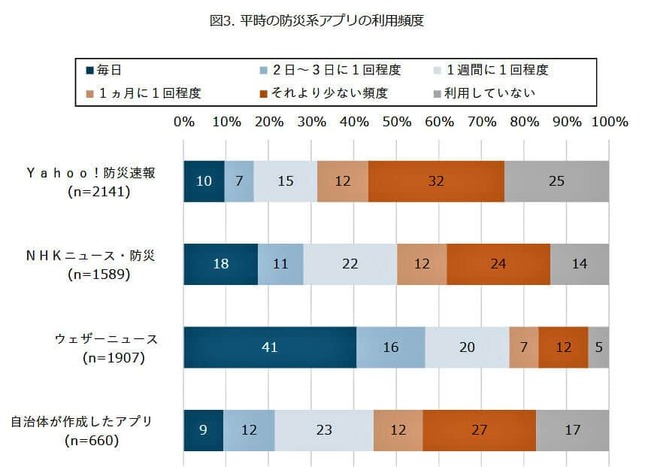

最後に平時のアプリの利用と、災害時の利用との関係を比較したのが【図表4】だ。平時の利用はサービスによった異なり、特に天気予報が詳しい「ウェザーニュース」は平時の利用率がダントツに高かった。

若い人は防災系アプリよりSNSに依存、情報の真偽に不安が

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査をまとめたモバイル社会研究所の水野一成さん(防災・子ども・シニア調査担当)に話を聞いた。

――防災系アプリをインストールしている割合が全体で約45%ですが、過去の調査に比べて増えているのでしょうか。現在70代の私個人としては、特にシニア層(55%)にはもっと普及してほしいと願っていますが、担当者としてこの結果をどう評価しますか。

水野一成さん 今回の調査は防災・減災に特化したものなので、毎年実施している調査とは異なるため厳密に比較することは難しいです。しかし、毎年実施している調査結果からは、少しずつですが、上昇傾向が続いています。

2024年の調査では、防災アプリをスマホに入れているのは60代で63.8%、そして70代が67.3%と最も高くなっています。高齢者の中には最近スマホを所有した方が他の年代と異なり多く含まれます。そういう方は、まだアプリのダウンロードのやり方を習得していない人もいます。

最新の調査では、70代後半でアプリのダウンロードができる人は4割です。もともとシニア層は防災意識が高いので、今後スマホのスキルを習得するなかで、さらにインストールされる方が増える可能性はあると思います。

――それで安心しました。ところで、スマホスキルが高いはずの青年層が防災アプリを入れていない人が多いのはなぜでしょうか。

水野一成さん 若年層の方はインストール率が低いです。ただ、インストール率が低いからと言って、災害時にICTを利用して情報を得ていない訳ではありません。SNS等を活用し、情報を得ています。

ただ、SNS等の情報は、偽・誤情報の拡散が災害の度に課題として挙げられるように、注意も必要です。SNSの良さ(情報が迅速・詳細)もありますので、こうした防災系アプリも合わせて所有し、活用して欲しいです。

災害時では遅い、平時からインストールを

――【図表2】を見ると、「Yahoo!防災情報」「NHKニュース・防災」「ウェザーニュース」と、さまざまな防災アプリサービスがありますね。こうしたアプリを平時からどう利用していけばいいでしょうか。

水野一成さん 高齢者の中にはスマホなどの情報機器に明るくない方もいらっしゃいます。そうした方々に、実際に災害が発災した時にインストールして活用いただくには難しい面もあります。そのため、平時にインストール、そして活用をお勧めします。

減災のためには、迅速かつ正確な情報を得ることが重要となります。防災系アプリの多くは、災害時もしくは災害の発生が予想される時、その情報がプッシュ通知される機能が付いています。活用することをお勧めします。

防災系アプリにはそれぞれ特徴があります。たとえば「地域の防犯情報」「災害時にテレビ映像が見られる」「天気予報が充実している」「地域のイベント情報が知らされる」などさまざまな情報が得られます。

まず、ご自身の興味・関心に合うものをインストール・活用していただくことも、発災時の災害発生時の活用につながると思われます。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)