就活中の子どもの内定式や、就職先の入社式に参加する保護者が増えている。

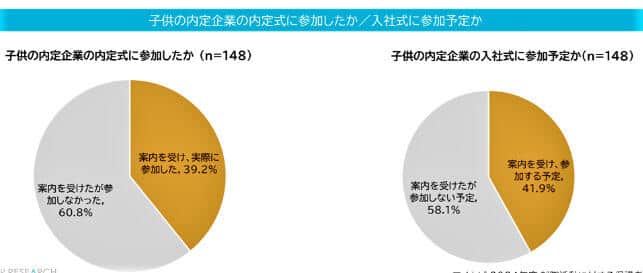

就職情報サイトのマイナビ(東京都千代田区)が2025年2月7日に発表した「マイナビ 2024年度 就職活動に対する保護者の意識調査」によると、子どもの内定企業から保護者の2割近くが内定式や入社式の招待を受け、うち約4割が参加したという。

企業も親も過保護すぎではないだろうか。マイナビの研究員・長谷川洋介さんに聞いた。

親が希望する就職先1位「公務員」、子どもは「ニトリ」「ソニー」

マイナビの調査(2024年12月20日~24日)は、2024年に就活中もしくは活動を終えた大学4年生・大学院2年生の保護者1000人が対象だ。

まず、保護者が知っている「話題の就活ワード」を聞くと、「お祈り」や「オワハラ」を知っている人が2割以上いた。「お祈り」は「〇〇様の今後のご活躍をお祈り申し上げます」という決まり文句のメールがくる、不採用通知のこと。「オワハラ」は就職終われハラスメントの略称だ。

子どもに働いてほしい企業・就職先を聞くと、1位が例年と変わらず「公務員」となり、安定志向がずっと続く。2位以下は「トヨタ自動車」「NTT」「伊藤忠商事」など。

学生に聞いた人気企業ランキングと比較すると、「トヨタ」「伊藤忠」など学生と保護者で共通する企業がある一方で、文系1位の「ニトリ」や理系3位の「KDDI」、4位の「Sky」など保護者側ランキングには見られない企業があり、親子間で人気企業に対するイメージが異なる様子がうかがえる【図表1】。

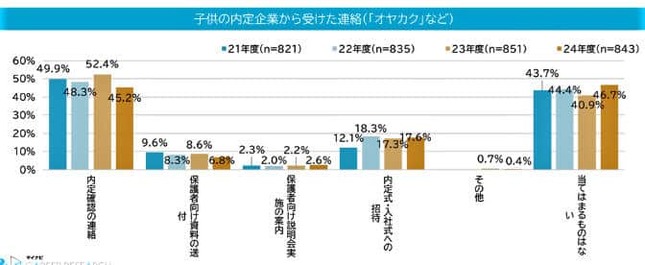

子どもの内定企業から受けた連絡を聞くと、内定確認の連絡(オヤカク)を経験した保護者は約半数(45.2%)、内定式・入社式への案内を受けた人は約2割(17%)に達した。招待を受けた約4割が「参加した・参加予定」だという【図表2】。

こうした連絡を受けた保護者の約7割が「良い印象を受けた」を答えており、そうした心情から内定式や入社式への参加を決める保護者が多いようだ。

バブル時代から企業が親に挨拶する「オヤカク」はあった

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査を行なったマイナビ・キャリアリサーチラボ研究員の長谷川洋介さんに話を聞いた。

――そもそもの疑問ですが、企業が就活生の親に「オヤカク」をするようになったのは、いつごろからでしょうか。

長谷川洋介さん 「オヤカク」とは、企業が内定を出した学生の親に対して自社のことを紹介したり、内定同意の確認を取ったりする行為のことを指す言葉です。ここ1、2年でメディアが盛んに報じるようになりましたが、弊社の就職活動調査で、設問に「オヤカク」という言葉が登場したのは2017年調査が初めてとなります。

しかし、内定者フォローの一環として、企業の担当者や役員が学生の保護者に挨拶をする、という行為自体はバブル期の採用活動について紹介した弊社の雑誌(毎日コミュニケーションズ『月刊コミュニケーション』1989年8月15日発行)にも記載が見られます。

正確な時期は不明ですが、少なくともすでにバブル期の頃には同じような活動が行われていたと考えられます。

――バブルの頃は内定者を海外旅行に連れていき、ホテルに缶詰めにして他社に行かないようにした例がありましたが、親にまで対策を行っていたとは知りませんでした。

親が知っている「話題の就活ワード」が面白いですね。「お祈り」などよく知っているなと感心します。70代の私が学生時代は、就職が決まった段階で親に知らせただけでしたが、現在は親が子どもの一部始終を把握して、親子が二人三脚で就活をしているということでしょうか。

長谷川洋介さん 必ずしも保護者が子供の就職活動の動向をすべて把握しているということでもないと考えています。保護者の側から「どの企業にエントリーしたのか」などと聞いているケースは、おおむね5~6割台で、10年前の調査でも大きな差はありません。

一方で、子どもから「自己分析の相談を受ける」という保護者が増加傾向にあり、また学生調査でも「就職活動について保護者に相談する」と回答する割合も増えていますから、どちらかというと子ども(学生)から相談があり、保護者側はその求めに応じているというのが基本的なスタンスだと考えられます。

子どもは親に「ただ話をきいてほしい」「へこんだ時に慰めてほしい」

――具体的には親子でどんな話し合いをしているのでしょうか。

長谷川洋介さん 学生側からは、就活のモチベーションにかかわるので「ネガティブなことは言わないでほしい」とか「ただ話をきいてほしい。この会社を受けなさいとかはいらない」「へこんだ時に慰めてほしい」といった声が寄せられています。

一方の保護者側も、「本人の意思を確認するのみ」などとアドバイスをしない人が多いです。中には「自分の友人から(子どもが志望する)業界の情報を聞いてあげた」といったケースもみられますが、特に目立ったのは、「親世代の自分の経験は、今の就職活動に通用しない」と、世代間ギャップを意識する意見です。

――それはどういうことですか。

長谷川洋介さん 保護者世代では、「転職は一般的ではなかった」「長時間労働や休日出勤は当たり前」「結婚や出産を機に退職」という働き方が一般的だったという回答が多いです。しかし、現在は転職市場が活発で、ワークライフバランスを重視する気運が高く、就活生も同じ価値観を持っています。

世代間で働き方の意識が異なるので、アドバイスの仕方も慎重になるのかもしれません。

――なるほど。ところで「働いてほしい企業ランキング」の親子ギャップも興味深いです。親のトップが「公務員」という超安定志向はかなり前からでしょうか。また、親があげた企業ランキングは単に有名だからという感じがしますが。

長谷川洋介さん 保護者の安定志向は2014年の調査以降、毎年の傾向として見られます。親心として、子供の就職先は安定したところを希望しているようです。

また、企業ランキングについては、保護者と子ども世代で共通して人気のある企業(トヨタ自動車、伊藤忠商事、ソニーなど)と、子ども世代に人気の企業(ニトリ、Sky、セガなど)とでギャップがみられます。

保護者が挙げる社名は、保護者自身が就活をしていた当時から現在にいたるまで人気の企業が多いですが、学生の挙げる社名は、現在新卒採用に非常に熱心に取り組んでいる企業や、インターンシップなどによって自社の魅力の訴求に成功している企業が入ってくるため、採用大手としてのトレンドが見えやすい傾向にあります。

親世代の働き方と、子ども世代の働き方では価値観がかなり違う

――親の半数近くが「オヤカク」を受けています。また、内定式や入社式の招待を受け、参加する親がけっこう多いですが、この企業の狙いは何でしょうか。小学校の入学式じゃあるまいし、あまりにも企業も親も過保護な気がしますが。

長谷川洋介さん 企業側がオヤカクを含めた保護者向けのアプローチを行う理由のトップは「内定辞退対策のため」です。また、「保護者の意見を重視する学生が多いと感じる」という理由も多くなっています。

「説明会開催時に本人とその保護者が来訪されたので双方に説明を行なった」という企業もあり、実際に保護者の反対で内定を辞退されたケースが多いのです。採用担当者かは「全国転勤があるから親が反対している」「親から地元就職を希望され、泣きながら内定辞退の電話してきた学生がいた」「退職金がないため保護者に反対された」といったコメントが寄せられています。

つまり、新卒採用には保護者への対策が欠かせなくなっているのです。

――昭和の親の立場からいわせてもらうと、就職活動中の子どもに親が言えることは、「働くということは何なのか」と社会人の先輩として議論することだと思いますが、古い考え方でしょうか。

長谷川洋介さん 学生にとって保護者は、もっとも身近な社会人の先輩です。その仕事への姿勢から子どもに対して「働くとはどういうことか」を教える立場であることは変わりません。実際、学生が内定受諾の判断に際して相談する相手のトップは「父親・母親」です。

一方で、前に述べたように、保護者世代の働き方と、現在の若い世代の働き方では価値観がかなり違っています。子どもに社会人としての心得を教える際には、自分たち(親世代)の働き方が絶対ではなく、現代の価値観を理解し、そのうえで子どものキャリア形成に寄り添っていく姿勢が重要になると考えています。

子どもに相談された時こそ親の出番、ギャップ埋めるコミュニケーションを

――なるほど。親の価値観を押し付けてはいけませんね。就活中の親子に対するアドバイスをお願いします。

長谷川洋介さん 就職活動の主役はあくまで学生(子ども)です。保護者世代の価値観を押し付けるようなかかわり方は、子どものキャリア形成を阻害し、今後の職業人生、社会人生活に悪影響を与えてしまう可能性もあります。

学生自身も、もし判断に迷うときは身近な社会人である保護者にサポートを求めることで、よりよい気づきを得られることもあるでしょう。保護者側もそうしたサポートを求められた際に、お互いの世代間ギャップと価値観を埋めるコミュニケーションを行うことが、就職活動中の親子関係に求められていると思います。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)

【プロフィール】

長谷川洋介(はせがわ・ようすけ)

株式会社マイナビ社長室 キャリアリサーチ統括部キャリアリサーチラボ研究員

2017年中途入社。「マイナビ転職」の求人情報や採用支援ツールの制作に携わった後、現職の新卒採用領域を担当。就職活動中の学生を対象にした調査や、就職活動生の保護者調査などを担当、若年層の思考や世代間ギャップなどに関心を持つ。その他関心領域はエッセンシャルワーカー、SFプロトタイピングなど。