スマホユーザーにとって大きな関心事は、携帯料金の安さと同時に外出時のつながりやすさだろう。

モバイル専門の市場調査を行うMMD研究所(運営元はMMDLabo、東京都港区)が2025年1月30日に発表した「2025年スマートフォンの通信のつながりに関する調査」によると、大手4キャリアでは、通信のつながりやすさではソフトバンクが一人勝ちの結果になった。

しかし、通信の安定性ではKDDIに軍配が。シーン別でも各社一長一短があるようだ。調査担当者に聞いた。

繁華街、電車内...8つのシーン全てでソフトバンクが1位

MMD研究所の調査(2024年12月20日~23日)は、予備調査と本調査を分けた。予備調査では18歳~69歳の男女1万人が対象。本調査では大手4キャリアを契約している2000人に、詳しく通信のつながりやすさなどを聞いた。

なお、通信経験に焦点を当てているため、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルという主力ブランドだけでなく、ahamo、povo、LINEMOなどオンライン専用プランとキャリアサブブランドも含んでいる。

まず、予備調査の1万人に直近半年で外出している際に通信が途切れた経験を聞くと、26.6%が繋がりにくさを経験していた。

予備調査から大手4キャリアを契約している2000人を抽出し、直近半年の通信速度および安定性の満足度を「満足、やや満足、やや不満、不満」の4段階で聞いた。通信速度の満足度(満足とやや満足の合計)が最も高かったのは、ソフトバンク(82.4%)で、次いでNTTドコモ(81.8%)、KDDI(81.0%)、楽天モバイル(64.2%)となった【図表1】。

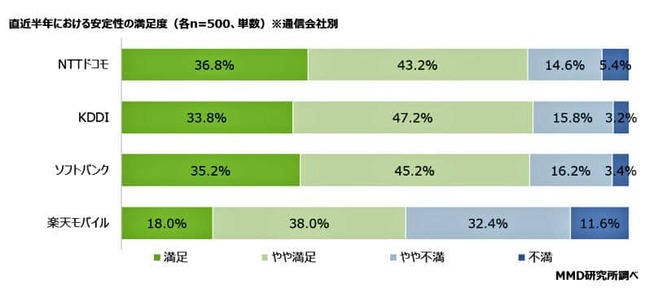

次に、安定性での満足度を聞くと、1位KDDI(81.0%)、2位ソフトバンク(80.4%)、3位NTTドコモ(80.0%)、4位楽天モバイル(56.0%)となった【図表2】。

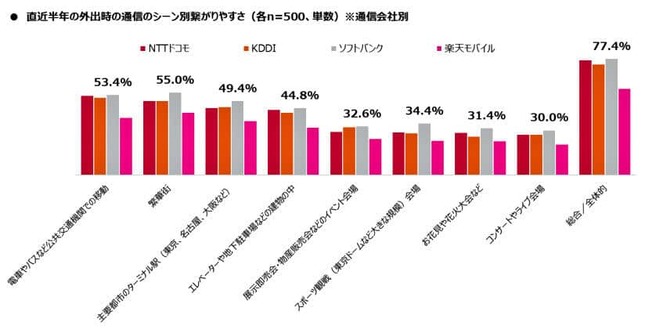

【図表3】は、「電車やバスなど公共交通機関での移動」「繁華街」「主要都市のターミナル駅」「コンサートやライブ会場」など、外出時のつながりやすさを8つの場所で大手4キャリア別に聞いた比較だ。全項目でソフトバンクが1位となり、2位を獲得したのはNTTドコモが6項目、KDDIが4項目、楽天モバイルがゼロとなった(同率を含む)。

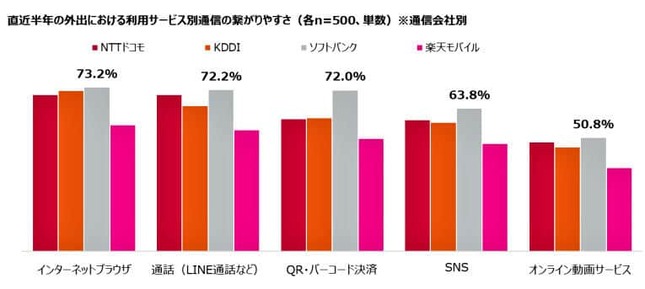

一方、「インターネットブラウザ」「通話(LINE通話など)」「QR・バーコード決済」「SNS」「オンライン動画サービス」の5つの利用サービス別では、大手4キャリアのつながりやすさはどうだろうか。【図表4】がそれを比較したグラフで、ここでもソフトバンクが全項目でトップになった。

この結果、外出時の利用サービスの総合満足度では、1位ソフトバンク、2位KDDI、3位NTTドコモ、4位楽天モバイルという順番になった。

場所、時間帯、建物内外で通信のつながりは大きく変わる

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査を行なったMMD研究所の担当者に話を聞いた。

――MMD研究所では2024年7月にも通信のつながりに関する調査を行っています。今回、外出時に途切れた経験がある人が前回より3.7ポイント減少しました。各社が通信の改善を大いに行なったと結果と前向きに評価しますか。それともまだまだ努力が足りないと厳しく評価しますか。

担当者 前回実施した調査と比較しても「途切れた」は3.7ポイント減少しているので、前向きな評価ができると思います。通信キャリア各社が、通信品質に力を入れていると発表し、通信品質向上に向けて5Gネットワークの整備や、基地局増設など継続的な取り組みを行なった結果だと考えられます。

しかし、通信のつながりやすさには場所、時間帯、建物内外などの個人の利用環境が大きく影響するため、依然として通信が途切れると感じるユーザーが一定数存在することも事実です。

――通信品質の調査はいろいろと難しい面があると思いますが、よく外出時のさまざまなシーンをグラフに可視化し、大手4社で比較しましたね。その際の留意点は何でしょうか。

また、電車・バスの中やコンサート・ライブ会場などによって、これほどつながりやすさに差があるのは、どういう理由からでしょうか。

担当者 通信のつながりやすさに差が生じる主な要因として、基地局の配置や密度の違い、多くの人が同時に通信を利用することによるネットワークの混雑や電波の特性が挙げられます。

特に高周波帯の電波は通信容量が大きいものの障害物に弱く、地下や建物内では低周波帯であるプラチナバンドが有利に働くため、環境によって通信品質に差が生じると考えられます。

今回、弊社はユーザーの直近半年の外出時の通信のつながり経験を調査しました。今ある通信のつながりやすさの情報や報道はどちらかというと通信キャリア発信でテクニカルな情報がほとんどです。

通信キャリアやネットワークに関わる人にとっては共感できますが、今回はユーザーのつながりやすさと体験をアンケートにして、その結果を可視化したいという背景から電車など公共交通機関の中やコンサート・ライブ会場など人の集まる場所を選定しました。

ソフトバンクはAI活用、ドコモはイベント会場、KDDIは鉄道路線と各社に強み

――前回と比べてつながりやすさが増えた度合いとして、NTTドコモが「お花見や花火大会」、KDDIが「展示会場などのイベント会場」、ソフトバンクが「スポーツ観戦」と、各社にバラツキがあることが非常に興味深いです。これは、どういう理由からでしょうか。

一方、楽天モバイルでは前回に比べてマイナスの場所が目立ちます。楽天モバイルはプラチナバンドを与えられ、2024年6月末から商用サービスを始めたはずですが、これほど評価がよくない理由は何でしょうか。

担当者 各キャリアが重点的に強化するエリアやイベントが異なることがシーン別のつながりやすさの向上につながったと考えられます。NTTドコモは多くの人が集まるイベント会場でも、携帯電話が快適に「つながる」をめざして、エリア対策を強化しています。

KDDIは鉄道路線や商業地域など、生活動線のエリア整備を積極的に行っています。ソフトバンクはスタジアムにおける大容量通信の最適化や専用設備の導入をしています。そういった改善が評価につながったのではないでしょうか。

楽天モバイルはプラチナバンドの商用利用を開始したばかりで、他社に比べて基地局数は少ない状況ですが、今後の基地局増設やサービス向上により、さらに広範囲での快適な通信が可能になると期待されています。これからの成長により、ユーザーにとって一層便利で安定した通信環境が提供されることが楽しみです。

――外出時の繋がりやすさではソフトバンクが全部のシーンで1位です。また、インターネットプラウザなどの利用サービス別でも圧勝といった感じですが、この理由は何でしょうか。

担当者 ソフトバンクの評価が高い理由として、ソフトバンクのネットワーク戦略が大きく影響していると考えられます。ソフトバンクはプラチナバンドを活用することで建物内や地下でも安定した通信を確保しつつ、都市部では5Gの積極的な展開によって広範囲なカバーを実現しています。

また、AIを活用した通信制御や、サーバーに負荷をかけ過ぎないトラフィック分散技術により、混雑時でも安定した通信を提供できるように進めている点も評価に寄与していると考えられます。さらに、スタジアムやイベント会場での通信ネットワークを高速かつ自動で最適化する取り組みも今回の高評価につながったと考えられます。

キャリア選びは、自分の生活環境や利用シーンを考えることが重要

――つながりやすさを中心に大手4社のサービスを選ぶ際、どういった点に気を付ければいいか、アドバイスをお願いします。

担当者 今回の調査で、通信のつながりやすさは全体的に向上しているものの、エリアや利用シーンによって各社間に差があることが改めて分かりました。特に、大手4社それぞれが異なるエリアで改善を進めているため、キャリア選びでは自身の生活環境や利用シーンを考慮することが重要です。

また、各キャリアの今後のネットワーク強化戦略を把握することで、長期的に快適な通信環境を維持できる可能性が高まります。自分にとって最適なキャリアを選ぶためには、現在のサービスだけでなく、将来の展開にも注目することをお勧めします。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)