「転職癖がついているのでは」などと、ネガティブなイメージが強かった「第二新卒」だが、最近、企業の採用ニーズが高まっている。

就職情報サイトのマイナビ(東京都千代田区)が2025年2月5日に発表した調査「2025年以降の第二新卒採用ニーズ」によると、第二新卒を採用する予定の企業は8割を超え、「早期の活躍が期待できる」と、ポジティブな印象を抱く企業が7割を超えた。

いったい何が第二新卒のイメージを変えたのか。マイナビの研究員、宮本祥太さんに話を聞いた。

「社会人として一定の経験があり、基本的なことが分かっている」

マイナビの調査(2024年12月6日~10日)は、企業の採用担当者2117人が対象。「第二新卒」とは、学校を卒業して一旦就職したが、概ね3年以内に転職を志す者。

人手不足のなか、採用がうまくいかない企業が多く、新卒採用・中途採用ともに4割程度の企業が確保できなかったと答えている。

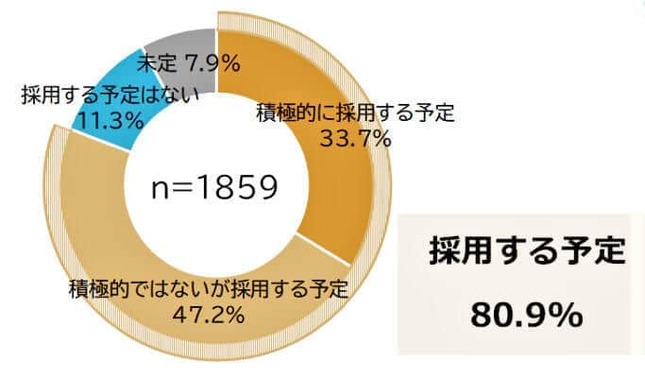

現在、第二新卒採用を行なっている企業は半数超(52.6%)に達し、2025年以降取り入れるかを聞くと、8割超(80.9%)が前向きだった【図表1】。

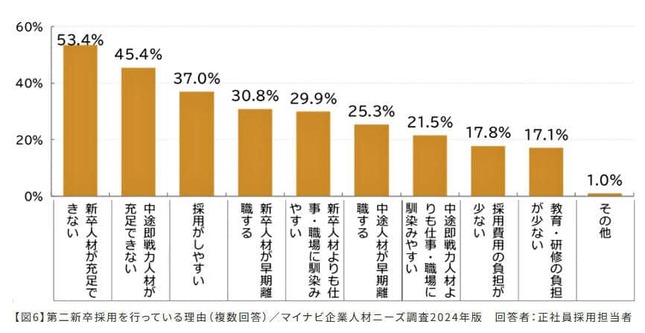

その理由として多くの企業があげるのが「新卒人材が充足できない」と「中途即戦力が充足できない」だ。また、「採用しやすい」「新卒人材より仕事・職場になじみやすい」といった積極的な理由もある【図表2】。

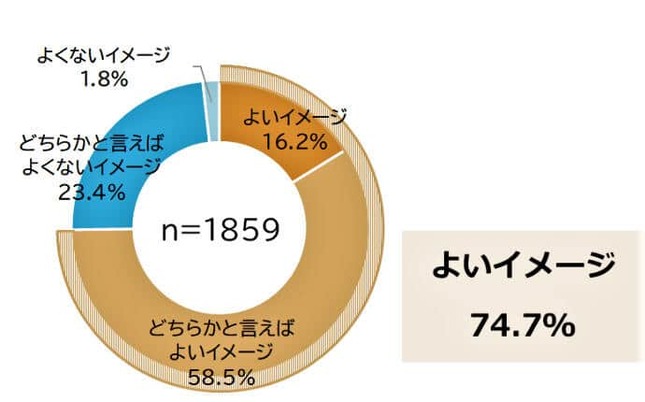

第二新卒への印象も多くが好意的だ。よいイメージを持つ企業が4社に3社(74.7%)にのぼった【図表3】。その理由として、『若い』『やる気』の単語が目立ち、フレッシュさや仕事に関して色がついていないことへの期待感もにじむ。

「他社での経験やノウハウを活かしてくれる」

「社会人として一定の経験があるので、基本的なことが分かっている」

「早期の職場適応が期待できる」

「やる気をもって入社してくれると思う」

「本当に頑張ろうという意欲が感じられる」

こういった意見が相次いだ。一方、よくないイメージも根強くある。『辞める』『離職』『早期』『短期』の単語とからめながら、自社への定着を懸念する意見が多かった。

「すぐに退職してしまうのではないかと不安」

「忍耐力やストレス耐性がなさそう」

「前職での退職理由によるが、長続きしない印象がある」

「辞め癖がついていないか、少し心配な面がある」

新卒と中途即戦力が確保できないなか、コスト面でも採用しやすい

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査をまとめたマイナビのキャリアリサーチラボ研究員の宮本祥太さんに話を聞いた。

――そもそもですが、第二新卒の今後の採用予定が8割を超えるようになった背景には何がありますか。

宮本祥太さん 第二新卒採用のニーズが高い背景には、2つの要因があると考えます。

1つは、企業の若手人材不足です。組織の高齢化や新卒人材の採用難が深刻化する中で、若手層が薄くなり、「専門性」よりも事業運営に必要な現場の「労働力」の確保を優先する企業が多くなっていることが考えられます。

第二新卒のイメージ調査をみても、よいイメージの理由としては「年齢的にも若く、スキルを磨き、成長していける能力を秘めているため」など『若さ』に期待する意見が多くありました。第二新卒の「年齢的な若さ」は要因の1つでしょう。

もう1つが、採用のしやすさです。厚生労働省の最新調査によると、新規大学卒就職者の「就職後3年以内の離職率」は34.9%で、ここ15年間で最も高くなっています。転職市場で第二新卒が活発に動き、流動性が高まっていることが予想されます。しかも、コスト面でも採用しやすさが見込めますから、目を向ける企業が増えているものと考えます。

「フレッシュな観点と、前職での経験が職場に刺激を与える」

――【図表2】を見ても、新卒と中途即戦力人材が充足できないからという理由が多いですね。これでは、仕方なく新卒と中途即戦力人材の中間である第二新卒に手を伸ばしている印象を受けます。「第二新卒こそ欲しい!」といった、もっと積極的な理由はないのでしょうか。

宮本祥太さん 第二新卒の特徴の1つが、基礎的な社会人スキルや一定の経験、仕事への適応力を備えているところです。

よいイメージの理由でも、「社会人経験がゼロではなく、若手で吸収力が高い」「早期の職場適応が期待できる」といった経験や適応力に期待する意見が多く見られました。企業視点で考えれば、基礎的なビジネススキル・社会人のマナーなどの教育をゼロから施さなくてもいいメリットがあり、育成面でのコストをおさえられます。

また「新たなフレッシュな観点で物事を見られる」「前職での経験が他のメンバーにも良い影響を与える」などの意見もありました。若い感性を備えつつ、かつ、前の職場との比較ができる立場だからこそ、固定概念にとらわれることなく今の組織にはない新たな視点をもたらすことができる点も、第二新卒人材を採用したいと考える理由の1つではないでしょうか。

――なるほど。大いに納得です。しかし、その一方で「よくないイメージ」を持つ企業も4社に1社ありますね。第二新卒のデメリットにはどんな面があるのでしょうか。

宮本祥太さん デメリットとしては「専門性の不足」が挙げられるかもしれません。特に、特殊スキルや資格が求められる仕事のほか、実務を重ねることで仕事の幅が広がるような職種では、就業経験が浅い第二新卒の能力値が満たないこともあります。このようなケースでは、通常業務ができるようになるまでに多くの時間と労力を要します。

また、デメリットではありませんが、よくないイメージの理由では「すぐに退職してしまうのではないかと不安だ」「前職での退職理由によるが、長続きしない印象がある」などと早期離職への懸念が多くありました。

離職・転職の理由は人それぞれのため、早期離職自体は必ずしもマイナスではありませんが、企業が第二新卒人材を受け入れる際は、前職を辞めた(辞めようとしている)背景に目を向けて、その人材が仕事や会社に何を求めるのかを十分見極める必要があると思います。

第二新卒では4人に1人が「フルチェンジ転職」

――企業から見て、第二新卒を採用して育成していくうえでは、何が大切だと考えていますか。

宮本祥太さん 20代の転職者のパターンには、ほかの世代に比べて業種や職種を変えて転職する人が多い傾向があります。私たちはこれを「トライ転職」と呼び、半数以上が新たな分野に挑戦しています。

そのうち業種と職種の両方とも変えてしまう転職を「フルチェンジ」と呼び、第二新卒ではなんと4人に1人がフルチェンジです。それだけ、転職市場が流動化しているということです。

仮にフルチェンジではなく、同業種・同職種へ転職する場合も、実務経験が浅い第二新卒にとっては、知識・スキルを十分に備えていない可能性があります。そのことに十分配慮し、個々の習熟度をよく観察しながら、実践的なスキルが身につくまで丁寧に関わることが重要でしょう。

転職して新しい環境で仕事を始めるとなると、その企業独自の習慣や仕事の進め方などを学び、そこに自分をフィットさせていく必要があります。早期の戦力化に向けて実践スキルの習得が重視されがちですが、これに加えて、企業独自の文化や仕事スタイルについても丁寧に伝えながら、組織に順応してもらうことが重要です。

そのために、1人の採用担当者や現場の教育担当者だけではなく、組織一体で時間をかけて育成に関わり、サポートしていく姿勢が大切だと考えます。

転職直後だけでなく、過去・現在・未来の3点でキャリアを考えよう

――う~む。第二新卒として転職を目指す若者の前途も厳しいですね。そんな若者たちに心構えのアドバイスをお願いします。

宮本祥太さん 第二新卒のニーズは高いと考えますが、採用基準は企業でそれぞれ異なり、必ずしも希望する企業に転職できるとは限りません。また、同じ会社で働き続けることでスキルが積み上がったり、待遇を高めたりする可能性もあるため、転職することが本当に必要か、それが今このタイミングでよいのかは十分検討する必要があります。

そのうえで、転職を目指す場合は、転職直後だけでなく、過去・現在・未来の3点でキャリアを考えることが重要です。今回の調査からも、第二新卒採用では『これまでの社会人経験』が重視される傾向がうかがえました。自分自身が、社会人としてこれまでにどのようなことを経験し、どのようなスキルを得たのかを自分の中で整理することがまずは大切でしょう。

これをベースに、どんな環境であればこれまでの経験を活かせるか、自分が将来目指すキャリアの実現に近づくのか、など先を見通して行動することで、応募先から内定を得たり、転職後に長期的に活躍したりすることにもつながると思います。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)

【プロフィール】

宮本祥太(みやもと・しょうた)

マイナビ キャリアリサーチラボ研究員

中途採用領域などを担当。新聞記者を経てマイナビに中途入社。『マイナビ転職』の制作ディレクターとして300社以上の中途採用支援に携わる傍ら、キャリアコンサルタントとして若年層を中心に100名以上の転職相談に対応。

関心のあるテーマは求職者・企業双方の視点から見たジョブマッチング。国家資格キャリアコンサルタント。