あなたは投資、始めていますか。

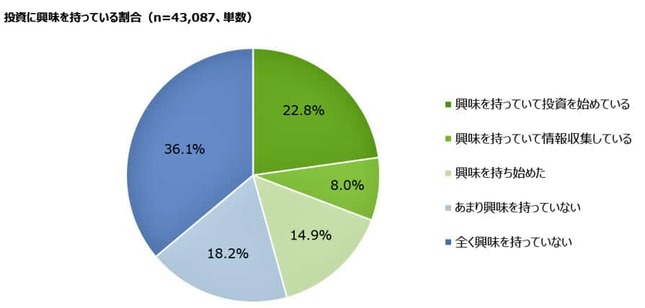

デジタル市場専門の調査会社「MMD研究所」(運営元はMMDLabo、東京都港区)が2025年1月27日に発表した「2025年投資に関する利用動向調査」によると、投資に興味がある割合は5割弱、投資を始めている割合は2割強だという。

これって投資熱が盛り上がっているのだろうか。調査担当者に聞いた。

30~40代と60代が熱心、50代はイマイチ

MMD研究所の調査(2025年1月10日~15日)は、20歳~69歳の男女4万3087人が対象だ。

全員に「投資に興味を持っているか」を聞くと、約半数(45.7%)が「持っている」と回答【図表1】。

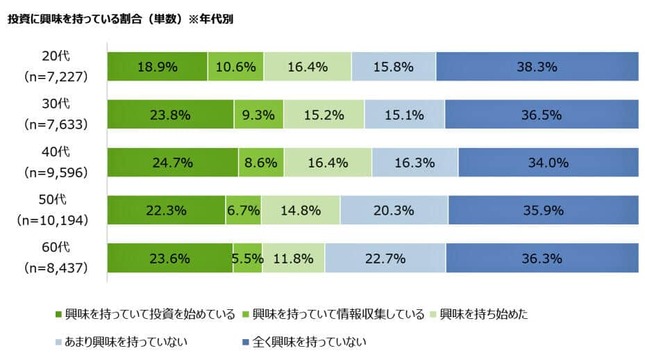

年代別にみると、「興味を持っていて投資を始めている」は40代(24.7%)が最も多く、次に30代(23.8%)、60代(23.6%)となった【図表2】。

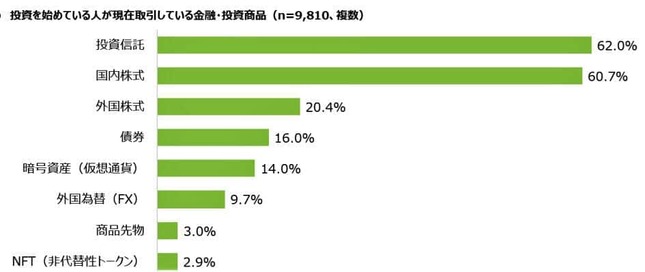

投資を始めている9810人に、現在取引している金融・投資商品を聞くと(複数回答可)、「投資信託」(62.0%)と「国内株式」(60.7%)が圧倒的に多いツートップで、「外国株式」(20.4%)、「債権」(16.0%)、「暗号資産」(14.0%)と続いた【図表3】。

投資に興味を持ったきっかけについて、年代別に聞いたのが【図表4】だ。これをみると、20代と30代は「SNSの情報」、40代と50代は「テレビの情報」、60代は「退職(定年退職も含む)」がそれぞれトップとなった。年代によって違う点が興味深い。

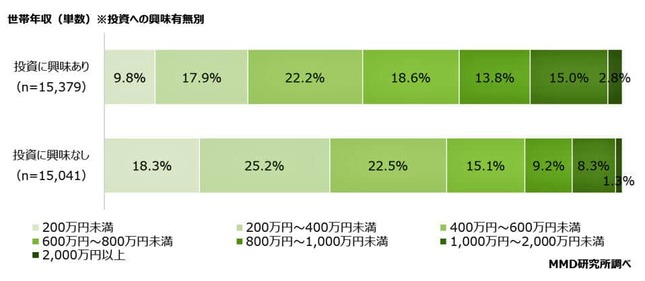

また、世帯年収や貯蓄を聞くと、年収や貯蓄が多い人ほど投資に興味がある割合が高かった【図表5】。

3年前は「投資後進国」だったニッポン

――MMD研究所ではこれまでも投資に関する調査をしたことがあるのですか。

担当者 投資だけの調査ではありませんが、2022年に日本と米国、中国との3か国の金融全般の国際比較調査をしたことがあります。当時は、何も金融商品に投資をしていない人の割合が日本は6割(59%)、米国は4割(38%)、中国は3割(27%)という結果が出て、「日本は投資後進国」と報道されたものでした。

――それに比べると、投資に興味がある割合は45.7%、始めている人は22.8%という今回の調査結果はどう評価しますか。投資熱は盛り上がっていると思いますか。意外に盛り上がりに欠けていると思いますか。

担当者 今回の結果は、2022年調査と質問内容が違うため、単純比較ができません。しかし、2024年には新NISAが開始され、日本証券業協会の調査によると、有価証券保有率が24.1%と、3年前調査の19.6%から大幅増加しています。

また、投資機会の増加や利便性の向上のため、東京証券取引所では取引時間の延長やクロージング・オークションの導入がありました。投資熱は高まっていると思います。

――投資を実際に始めている人が、30代~40代と60代に多いのは、それぞれどういう理由だと考えていますか。

担当者 30代~40代は結婚、出産、住宅購入、子どもの教育費など、人生における大きなライフイベントが重なりやすい年代になります。将来のために資産形成への意識が高まり、投資を始める動機となりやすいです。

60代は「投資に興味を持ったきっかけ」にもあるとおり、定年退職を迎える年代となります。老後資金への意識が非常に高まり、資産運用によって老後資金を確保しようとする動機が強くなると思います。

50代が投資を避けるのは、青春時代にバブル崩壊を経験

――私が意外に感じたのは、あぶらが乗り切ってビジネス経験が豊富なうえ、投資に回せる預貯金も多い50代が意外と少ないこと。老後も視野に入れれば、投資熱が一番高いのではと思ったのですが、なぜ少ないのでしょうか。

担当者 50代は子どもの大学進学などの教育費や、親の介護などの負担がピークを迎える時期だったり、住宅ローンの返済、定年退職が近づいていたりしているので、一番お金の支出が多くなる年代でもあります。

また、青春時代にバブル崩壊(1990年代前半)を経験していることもあり、リスクの高い投資を避ける傾向があるのかもしれません。

――現在行っている投資では「投資信託」が1位ですが、やはり新NISAが始まったことが影響しているのでしょうか。

担当者 金融庁の調査データや各シンクタンクの報告を見ても、新NISAの影響が大きいと思われます。また、個別株に投資する株式投資と比べ、分散投資する投資信託のほうがリスクは低いことも人気が高い理由のひとつであると考えられます。

――投資に興味をもったきっかけ1位をみると、20~30代がSNS、40~50代がテレビ、60代が「退職」と、見事に分かれていますね。また、20~40代では「副業による収入増加」も上位にランクインしています。やはり近年、副業を認める企業が増加したことが影響しているのでしょうか。

担当者 投資に興味を持ったきっかけの1位が分かれているのは、それぞれの年代が主に接触する情報源やライフステージが異なるためと考えられます。

若い世代に「副業」がきっかけの人が多いのは、副業によって収入が増加したことで投資に回せる資金が増え、投資への関心が高まっているのではないでしょうか。

お金があるから投資する?投資するからお金がある?

――ところで、年収や貯蓄額からみた投資意欲の比較が面白いです。投資に興味ある人は年収や貯蓄高が高い傾向がはっきり出ていますが、これをどう分析しますか。

「卵が先か、ニワトリが先か」の問いかけになりますが、お金があるから投資に興味があるのか、それとも投資に興味があるから、お金が集まってくるのか。どちらでしょうか。

担当者 前者はある程度の貯蓄があると、それを運用してさらに資産を増やしたいという動機が生まれます。後者は投資のために計画的に貯蓄したり、投資を通じて経済や金融に関する知識が深まったりするため、無駄遣いを減らすようになると考えられます。

そのため、貯蓄と投資意欲が相互に影響し合っている可能性が高く、卵とニワトリの好循環を生み出していると考えられます。

――なるほど。今回の調査で特に強調しておきたいことがありますか。

担当者 投資に興味を持っている割合や、投資に興味を持ったきっかけで年代差が大きく出た調査結果となりました。年代差があるため、投資教育や情報提供を行う際には、年代別の特性を考慮し、適切な情報を提供していくことが重要になりそうです。

現在、高校での金融教育が義務化されましたし、国のスローガン「貯蓄から投資へ」のもと、多くの人が資産形成しやすいよう、新NISAの非課税限度額の引き上げや、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢が「60歳まで」から「65歳まで」への引き上げがありました。

高校生から高齢者まで、投資に対しての積極的な参加を促進させています。投資熱はどんどん高まるでしょう。今後も投資関連の動きに引き続き注目していきたいと思います。

(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)