「年金がもらえない」「もらえても減るかもしれない」と公的年金に不安と不信感を抱く若者が増えている。

しかし、「若い世代ほど、上の世代より多くもらえるよ」と、最新データの分析から、若者たちを激励する研究報告が発表された。

明治安田総合研究所の前田和孝さんがまとめたものだ。これほど少子高齢化が進んでいるのに、なぜ、大丈夫と言えるのか。前田さんに話を聞いた。

支え手が「胴上げ型」→「騎馬戦型」→「肩車型」と減るのは誤解

この研究報告は、明治安田総合研究所エコノミストの前田和孝さんがまとめた「『若者は年金をもらえない』は本当か ~不信感はあれども、前の世代より受け取る額は増加~」(2025年1月24日付)というリポートだ。

リポートは2024年7月、厚生労働省が発表した公的年金の「財政検証」をもとに分析した。財政検証では、個人の性別・年代別の見通しを今後の経済成長の度合いによって2つのパターンで提示した。「成長型経済移行・継続」(実質経済成長率1.1%増)と、「過去30年投影」(同0.1%減)だ。

前田さんは「過去30年投影」パターンから若者の年金受給額を論じている。主な論点は次の通りだ。

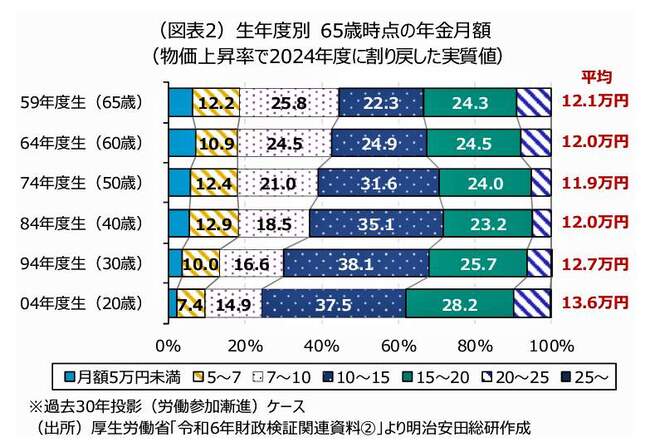

(1)まず、若い世代の間に「年金がもらえない、減るかもしれない」という疑念があるが、若い世代ほど上の世代より受け取る年金額が多くなる。【図表1】が、財政検証が示した生年度別に65歳時点で受け取る平均年金月額だ。これを見ると、2004年度生まれ(現在20歳)の額は13.6万円で、1959年度生まれ(65歳)の12.1万円より1.5万円多くなる。

さらに分布を見ると、1959年度生まれ(現在65歳)は月額7~10万円未満の割合が25.8%と最も多いが、1964年度生まれ(現在60歳)以降は10~15万円がボリュームゾーンとなり、2004年度生まれ(現在20歳)では37.5%を占める。

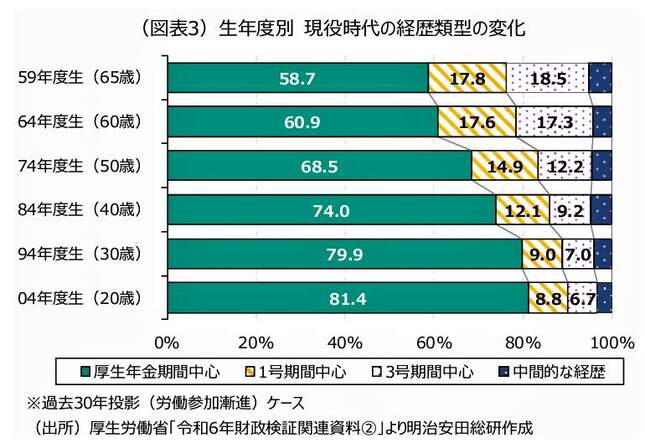

これは、【図表2】で示したように、女性の労働参加が進展していることなどから、若い世代ほど厚生年金期間中心(厚生年金の被保険者期間20年以上)の人が多くなることが背景にある。

(2)少子高齢化の進展で年金の支え手が少なくなり、昔のいわゆる「胴上げ型」から「騎馬戦型」、そして「肩車型」へと支え手の負担が増えていく構図があり、年金制度が破綻するのではないかという疑念がある。

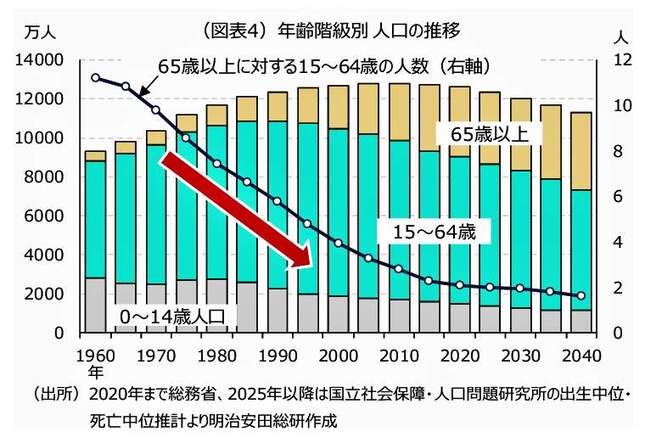

【図表3】は年齢階級別にみた人口の推移だ。たしかに、65歳以上に対する15歳~64歳の人数は、1980年は7.4人(胴上げ型)だったが、2010年に2.8人(騎馬戦型)、そして2040年には1.6人(肩車型)になるように見える。

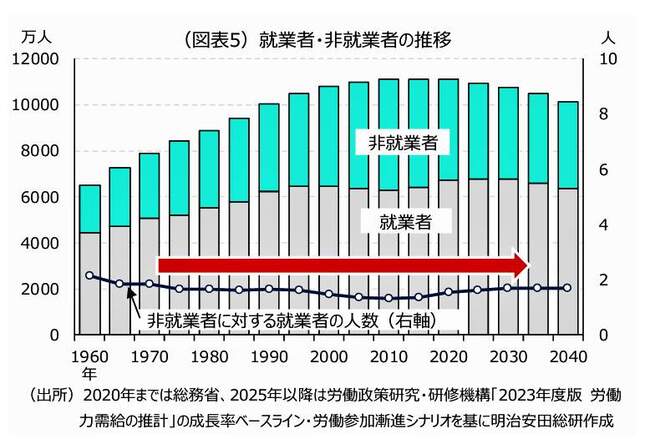

しかし、年金の支え手を年齢で区切って悲観的になるには注意を要する。厚生年金の保険料は、適用事業所で働く場合には原則70歳まで負担する。そのため、年金の支え手を考える場合、就業者と非就業者の割合を見ることが大切。

【図表4】の、高齢者や専業主婦(夫)を含む非就業者(15歳以上)に対する就業者の人数を見ると、1980年は1.6人、2010年に1.3人、2040年に1.7人と、先行きも含めほとんど変わらない。つまり、支え手の割合は1980年頃からずっと同じだということだ。

こうしたことから前田さんは次のように訴えている。

「公的年金は健康保険と違い、すぐに恩恵を実感しにくい点が不信感の要因となっている。不信感が募れば募るほど保険料の未納者が増え、上手く機能しなくなる。長生きリスクが顕在化してからでは遅い。制度に対する正しい理解を促すためにも、将来世代の年金教育を含めた広報の強化が必要だ」