あなたは、会社の人事セクションが自分の給料がどう決めているか、ご存知ですか?

人材総合支援サービスのリクルートが2024年11月18日に発表した「企業の給与制度に関する調査2024」によると、給与テーブルさえ作っていない、また従業員に公開していない企業が計4社に1社あることがわかった。

査定時の昇給幅も冷たい実態が明らかに。調査担当者に話を聞いた。

最高評価の査定でも、昇給幅「2%未満」が半数超

リクルートの調査(2024年3月)は、企業で人事評価など給与制度の策定に関わっている3062人の担当者が回答した。どうやって従業員の給与を決めているか、約40項目にわたって詳しく聞いている。

その中で、特に関心が高い「給与テーブル」と「給与の査定、昇給」に関する実態をピックアップしよう。ポイントは以下の4点。

(1)給与テーブルを策定している企業は約9割で、大半の企業が基本となる給与額や昇給額を定めて運用している。しかし、決めていない企業が1割あることは驚きだ【図表1】。

(2)全ての従業員に給与テーブルを公開している企業は4割超。一方で、従業員には全く公開していない企業が約16%であり、給与テーブルを策定していない企業と合わせると4社に1社程度(約26%)が、自分の給料がどういう基準で決まるのかわからない状況だ【図表1】。

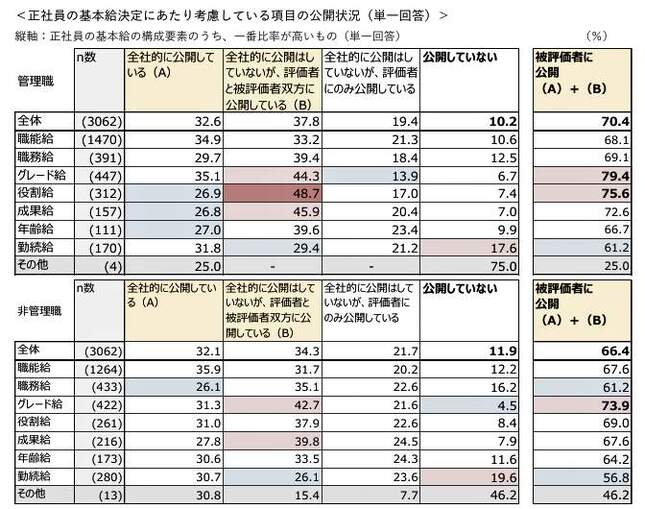

(3)一方、自分の基本給はどうやって決められるのか。「全社的に公開している」と「全社的に公開はしていないが、評価者と被評価者双方に公開している」を合わせて約7割の企業が、基本給決定時の考慮項目を「被評価者に公開」している【図表2】。

(4)さて、自分の給料はどうやって査定され、どれだけアップしていくのか。最高評価査定時の昇給幅を聞くと、「2%未満」が5割超で、「5%以上」が2割超だった【図表3】。

管理職と非管理職を比べると、「2%未満」は管理職約50%、非管理職約56%で、非管理職のほうが多い。しかし、「5%以上」アップは管理職約24%、非管理職約21%で管理職のほうが多い。

つまり、管理職のほうが手厚い査定を受け、アップ率が高いわけだ。

給与テーブルを作らないのは、「密な人間関係」で決めたいから

J‐CASTニュースBiz編集部は、調査を担当したリクルートの笠井彰吾さんと津田郁さんに話を聞いた。

――労働者としては、自分の給料がどうやって決められているのかは最大の関心事です。給与テーブルを策定していない企業が1割あります。こうした企業では、どのように給料を決めているのでしょうか?

笠井彰吾さん 調査では、「給与テーブルを作成していない」と回答した企業に対し、その理由を複数回答でたずねています。

その結果、管理職、非管理職とも、最多の理由は「柔軟に給与額を設定するため」。次いで、「現在の従業員規模では運用上困っていないため」「給与テーブル通りの運用が難しいため」が続きます。

策定していない企業は、従業員数5000人以上だと3%未満ですが、5~29人の企業では4割弱に上ります。従業員規模が小さくなればなるほど、給与テーブルを策定していない企業の割合が高まるのです。

すなわち、中小企業のように従業員の人数が少ない企業では、給与テーブルで人件費を固定化するのではなく、経営者と働き手との密なコミュニケーションを通じ、柔軟に給料を決めていると考えられます。

――柔軟といえば聞こえはいいですが、密な人間関係で給料が決まるのが、いいことなのか、悪いことなのか......。給与テーブル自体を従業員に公開しない企業も多いですが、こうした実態をどう見ればよいのでしょうか。

笠井彰吾さん 給与テーブルを策定しない理由と重なりますが、背景には給与テーブル通りの運用が難しいことがあります。中小企業は大企業と違い、5年後、10年後といった中長期的な経営の見通しが立ちにくい側面はあるかと思います。つまり、中長期にわたって「給料をこう支払う」と開示しにくいわけです。

経営者と働き手の間での密なコミュニケーションで、給与の金額の根拠を伝えている企業もあるでしょう。しかし、給与テーブルは働き手にとってわかりやすい指標でもあります。

構造的な人手不足で多くの企業が人材を必要とするなか、任せる業務や配置・配属の理由についての説明だけではなく、「なぜこの給料の金額なのか」をわかりやすく説明できるかどうかは、働き手が企業を選ぶ大事な要素の1つになっていると、企業は考えるべきでしょう。

企業は社内の人間より、社外の人材に魅力的な賃金を提示する傾向がある

――それにしても、最高評価の査定時の昇給幅が「2%未満」が5割超、「5%以上」が2割超という結果はさみしい気がします。「最高の評価」なのだから、もう少しアップできないのでしょうか。

津田郁さん 今回の調査によって得られたデータは、社内における昇給幅ですが、この数値を考えるうえで、参考になる別のデータがあります。

リクルートでは転職支援サービス「リクルートエージェント」を利用して転職した人々を対象に、転職時に「1割以上」賃金が増えた人の割合を、四半期ごとに分析・集計しています。

最新の2024年7~9月期では、前職と比べて賃金が1割以上増加した人の割合は約36%。統計を取り始めた2002年以降の最高値です。3人に1人は「10%以上」、転職により賃金が増えているのです。

今回の調査とは純粋な比較にはなりませんが、昨今は深刻な人手不足を背景に、企業は社外の人材に魅力的な賃金を提示する傾向にあります。企業の人事担当者はこうした社外の状況を把握しながら、社内での昇給、給与制度のあり方も検討する必要があるのではないでしょうか。

――つまり、自社の社員の昇給であまり冷遇すると、転職してしまうぞということですね。では、給与制度をどう見直していくべきでしょうか。

給与と評価は企業経営の根幹、従業員や採用候補者に正しく伝える

津田郁さん こちらも別のデータですが、リクルートが全国の企業人事担当者に行った調査では、「賃金・報酬制度を変え、従来のやり方を見直す必要性を感じている」との回答は半数超でした。

その理由を聞くと、2番目に多かったのが「業界や外部労働市場(社外)と照らして、競争力のある報酬水準にしたい」でした。見直しにあたり、自社内だけでなく、社外の相場や業界の水準などを意識している、ということです。

――結局、いくら頑張っても給料が低ければ、ほかにいくだけでしょう。

津田郁さん そのとおりです。給与制度は、企業経営の根幹となる人事制度です。評価制度も同様ですが、これらがセットになることで経営のメッセージとなりえます。

従業員のどのような行動を評価し、どのようなパフォーマンスに対して賃金や報酬を支払うのか、制度を通じて従業員に伝わるのです。

だからこそ、社外の基準を参考にしつつ、給与や評価制度を一貫して見直し、その内容を従業員や採用候補者に正しく公開して伝えることが求められるのではないでしょうか。

こうした取り組みこそが、多くの企業が人手不足に直面するなか、社内外の人材を引きつける上で重要と考えています。

(J-CASTニュースBiz編集部 福田和郎)

【プロフィール】

笠井彰吾(かさい・しょうご)

リクルート研究員

国会事務局での勤務の後、2019年、リクルートジョブズ(現リクルート)入社。ジョブズリサーチセンター研究員を経て、現職。

津田郁(つだ・かおる)

リクルートHRリサーチセンター長

金融機関を経て、2011年リクルート海外法人(中国)入社。グローバル採用事業『WORK IN JAPAN』のマネジャー、リクルートワークス研究所研究員などを経て、現在は労働市場に関するリサーチ業務に従事。経営学修士。