今、小学校における健康診断のあり方が問われている。

群馬県みなかみ町の小学校健診で、校医が児童の下着の中をのぞき下半身を視診したという報道をはじめ、脱衣のままの健診や下腹部の診察が問題となった。

児童が不安や不快を感じることなく、適切な健診を行うためには、何が必要なのだろうか。

2回シリーズの第2回では、小児科医に学校側と校医側の双方に求められる対応について、見解を聞いた。

医師の専門分野「特に念入りに」は必要なし

どうかん山こどもクリニックの小児科医・森戸やすみさんはJ-CASTニュースの取材に、「配慮のない健診は昔の方が多かったと思う」としつつも、現在は「人権意識も高まり、子どもへの配慮が必要だというのが一般的に浸透してきたにも関わらず、昔ながらのやり方をする人もいます」と問題点を挙げる。

みなかみ町の校医は、自身の専門分野について診察したと話しているというが、森戸さんは、学校健診は「全国どこで受けても同じようなスクリーニングの健診が受けられるということが前提」だと説明する。

スクリーニングとは病気の可能性がないかどうかをチェックするもので、特定の病気を見つけるための「検診」ではない。こうした目的は、校医側も学校側も理解しておく必要がある。

「たとえば学校医が自分は心臓や呼吸器の専門家だからといって、心臓や肺の健診を特に念入りにやりますといったことは求められていません。事前に保護者と児童に提案があり『せっかくの機会なので、うちの子はそれも診てください』ということがあれば問題にならなかったと思います。ですが、前もって説明がないまま『自分は専門家なので診た』というのはよくなかったと思います」

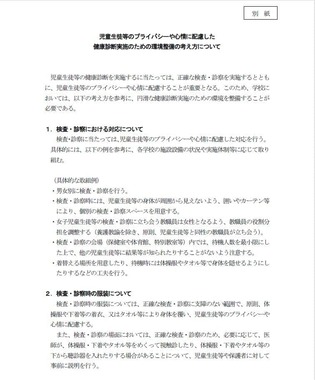

学校健診には文部科学省と日本小児保健学会が作ったマニュアルがあり、「本来は健診の要請を受けた医師会や団体、あるいは医師個人が周知しておくべき」だとした。