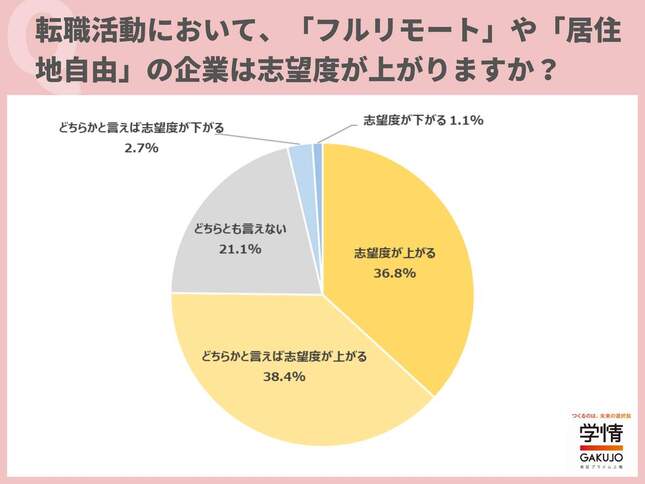

学情が20代社会人を対象とした調査によると、転職活動において「フルリモート」や「居住地自由」の企業は志望度が上がるかと尋ねたところ、「上がる」と答えた人は36.8%、「どちらかというと上がる」と答えた人(38.4%)を合わせると、75.2%にのぼった。

この結果に、都内にオフィスを構える上場企業に勤めるAさん(30代男性)は「よく考えて答えているのかな」と首を傾げる。なぜなら、若いうちであれば先輩たちから仕事を学ぶためにも、出社してコミュニケーションを密にして働いた方がいいというのだ。

エンジニア「原則出社は気に入っている」

「通勤もないし、上司の監視の目もないから楽ちん、と考えているとしたら、自分自身のためにも危うい判断だと思う。仕事の内容や年代、性別によって、リモートワークのメリットがあることは確かですけどね」

Aさんが勤務する会社には4つの部門があり、それぞれ「リモートワーク」に関するルールや運用が大きく異なっているという。営業を中心とする部門は「フルリモートの裁量労働制」。社員は全国に点在しており、成果はリアルタイムで共有されている。

自社サービスを運用する部門も基本リモートだが、出社と組み合わせた「ハイブリッド勤務」も可能。一方、システム受託開発を行うエンジニア部門は「原則出社」で、プロジェクトの状況や個人の体調でリモートワークも可能だがイレギュラーな扱いだ。

一般的に、エンジニア部門はリモートワークに向いているとされるが、意外なことにエンジニアのAさんは「原則出社は気に入っている」という。

「コロナ中はリモートワークだったんですが、やっぱり孤独感が強かったですね。私もそうですが同僚に独身男性が多く、誰ともひとことも話さない日が延々と続くと、けっこうキツかったです」

社員はハイスキルな経験者採用がほとんど。一度も実際に対面したことがないため、チャットやビデオ会議で、積極的に話しかけることもできなかった。そのうち、メンバーの中からメンタル不調を訴える人が相次ぎ、部門長は全員の原則出社を決めた。

「受託開発は大企業のプライム案件(一次請け)がほとんどで、品質・納期とも神経を使う仕事です。過去にはコミュニケーションがおろそかになって炎上したプロジェクトもありましたが、出社してからはなくなりました」

多くの企業が「原則出社」に戻っているといわれるのも同じ理由だろうと、Aさんは納得している。

原則出社に伴い、オフィスは以前よりも快適に時間を過ごせるよう福利厚生設備を充実させ、遠隔地で出社できない人に帰属意識を持ってもらうための情報発信を手厚く行っているという。

システム運用「原則出社に変わったら迷わず辞めます」

一方、同じ会社でも、自社サービス部門に所属するBさん(40代女性)は、完全リモートワーク。仕事の内容は、できあがったシステムの運用が中心だ。

「私はフルリモートを条件に仕事を探したので、とても気に入っています。子育てにも時間を使いたいので、もしも原則出社に変わったら迷わずこの会社を辞めます」

仕事が終われば子どもや夫と会話をするので、孤独感はない。通勤時間がないこと、外食ランチにかかる出費が減ったことを考えると、出社する気はまったく起きないという。

フルリモートで中途入社した人たちには「わからないことはない?」などと、積極的にコミュニケーションを取りに行っている。

ちなみに、前出のAさんは「年に一度の対面飲み会は楽しみ」というが、Bさんは「費用対効果が低い。私は行きたくない」と冷ややかだ。

「リモートワークは本当にすばらしい制度で、これがなかった時代の人たちは本当に不幸だと思う。私のように決まった時間で定型的な仕事をする人や、逆に営業みたいに仕事のやり方は自由だけど成果が数字で明確に出る人には、本当に向いていると思います」

営業「フルリモートでもコミュニケーションは大事」

とはいえ、営業の仕事にはチームワークの部分もある。

営業部門のCさん(30代女性)は、情報共有や意見交換、モチベーション維持のためにも、フルリモートであってもコミュニケーションは大事だという。

「うちは部門全体だとメンバーが数十人になるんですが、それだとみんな個人主義に走ってコミュニケーションって起きにくいんですよね。でも、小さなグループを組んで日報を共有すると、自然とやりとりが発生するようになるんです」

グループの規模は「6人から8人あたりが最もいいかな」と考えており、「世代や性別を混ぜたグループ」がコミュニケーションを活性化させるのではないか、という。

「人数とかメンバー構成とかをどうするかによって、業務の成果が変わってくることもあるので、慎重にやった方がよい。ただ、このあたりを工夫するのはとても面白い。その一方で、『誰とでもリモートで気持ちよく仕事をやっていける人』というスキルも結構大事になってくるんですよね」

ひとことで「フルリモート」や「居住地自由」といっても、それが生産性向上につながるかどうかは、仕事の内容や同僚のメンバー構成などで変わってくるようだ。