スラヴォイ・ジジェクという名前の哲学者をご存じだろうか。スロベニア出身・在住で、日本でも多くの著書が翻訳されている。今回のコロナ禍のさなかに書いたエッセイが「パンデミック」「パンデミック2」(Pヴァイン社発行)として出版された。前者の本の帯には「『最も危険な哲学者』による緊急提言!」というコピーが書かれている。これまで2度取材したことのあるジジェク氏に、ZOOMで話をうかがった。

冷戦時代、東西両陣営の境界線上の国

スロベニアは、旧ユーゴスラビアに属した国の一つだ。面積約2万平方キロメートルは岐阜のほぼ2倍、人口約200万人は日本でいえば福島や栃木、岡山などに近い。

隣国イタリア側にある国境に近い町はトリエステだ。

1946年に英国首相のチャーチルは、米ミズーリ州フルトンで、歴史に残る「鉄のカーテン」演説を行った。彼が当時、共産圏と自由主義圏の境界として挙げたのは、「バルト海のシュテッティンから、アドリア海のトリエステまで」という地名だった。シュテッティンはポーランド語でシュチェチン。独との国境にあるポーランドの都市だ。

つまりスロベニアは冷戦時代、「鉄のカーテン」の向こう側にあるイタリアと対峙していた共産圏最前線の国だったことになる。

旧ユーゴスラビアは「7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家」と呼ばれたように、異なる民族や宗教、言語が複雑に入り組む国だった。戦後は共産圏に属したものの、統一した指導者チトーの下で旧ソ連とは一歩距離を置く独自路線を取り、西側メディアからは「チトー主義」と呼ばれたこともあった。

冷戦崩壊後、その旧ユーゴが激震に襲われる。1991年、スロベニア、クロアチア、マケドニアが相次いで独立を宣言し、クロアチアではセルビア人勢力との間で内戦が勃発。さらにボスニア・ヘルツェゴビナにも戦線が拡大し、各民族・各宗教勢力が各地で血で血を洗う内戦に巻き込まれた。

西側諸国に近く、工業が発達していたスロベニアは、独立も早く、その後の内戦でも、大きな被害を受けることはなかった。だが、同じ連邦の一員だった国として、国家の解体を間近に目撃したという点では、西側とは大きく異なる。

あらかじめ、こうした小史を振り返ったのは、ジジェクという思想家が、スロベニアという独自の歴史風土を背負っていると考えるからだ。

つまり、社会主義国の時代も、イタリアとの往来は比較的自由で、西側諸国の商品や情報が入る土地柄だった。その意味では、社会主義圏の中でも「異端」に近かったろう。だが西側に近かった分だけ、いたずらな「幻想」は持たず、冷戦崩壊後に旧ソ連や東欧社会が急速に資本主義化したような道はたどらなかった。この点でも、スロベニアは、急旋回した社会主義圏の中では「異端」ともいえる存在だった。

つまりスロベニアは冷戦時代、二つの異質な体制の境界線上に位置し、両方の社会体制からは相対的な距離を保つ「辺境」だったのであり、それは冷戦崩壊後もあまりブレることがなかった、といえる。

後で見るように、ジジェク氏の思想は難解だが、その理論を使った映画批評や文明批評はきわめてわかりやすく、しかも修辞は華麗だ。つまり彼の批評が多くの国、多くの言語で読まれるのは、「境界線の思考」に発するレトリックを駆使して、体制やイデオロギーをやすやすと超えて人々に届く表現力に満ちているからだろう。

私は2005年末と2008年末、当時在籍していた新聞社の取材で、首都リュブリャナに住むジジェク氏に長時間にわたってインタビューをしたことがある。

驚いたのは、ジジェク氏が、写真などで想像していたイメージをすっかり裏切るような人柄だったことだ。写真が醸すイメージは、取っつきにくく、カール・マルクスのように、いかつく圧迫感がある。だが、口を開けばその饒舌はとどまることを知らず、ユーモアや皮肉を交えて最新のポップ・カルチャーや世界の流行に及ぶ。マシンガンのようにオタク的な雑学と古典の知識が速射され、いずれのインタビューも、あっという間に数時間が過ぎていた。

今回のコロナ禍についてジジェク氏の考えをご紹介する前に、二つのインタビューの抄録を書きとどめておきたい。ジジェク氏の思想の持続性と、今回のパンデミックがもたらした衝撃を、理解していただくご参考になると思うからだ。

グローバル化がもたらす「分断」

05年末のインタビューのテーマは「分断」だった。

冷戦の崩壊後、一時はフランシス・フクヤマ氏が「歴史の終わり」と定式化した楽観的な予測が流行した。冷戦の終わりによって世界は単一市場になり、自由主義の実現によって「歴史」のプロセスは完結する、との見立てだ。だが2001年の米国への同時多発テロ事件以降、アメリカの一極覇権説は大きく揺らいだ。世界は単色に染まるどころか、各地で壁が作られ、「分断」がキーワードになろうとしていた。ジジェク氏へのインタビューの主眼は、なぜグローバル化が国の内外に「分断」をもたらしたのか、という問いだった。

ジジェク氏はまず、グローバル化が「統合」をもたらすのではなく、逆に分断をもたらす、という逆説を指摘した。

「9・11事件以降、あらゆる国はテロを警戒し、国境にそびえる見えない『壁』を強化した。もう一つ、人が自由に行き来できるグローバル化は、緊張をもたらす。スペインにできた移民排除の『壁』はその象徴だ」

だが、より重要なのは、グローバル化が国家間の「壁」だけでなく、国家内に文化の「分離壁」を築きつつあることだ、という。

グローバル化の恩恵を受ける上位の中産階層は日本料理や世界のエスニック料理を楽しむ。だが一般の人はふつう、どの国でもファストフードしか食べることしかできない。さまざまな人が自由に集う公共空間は狭まり、人々は、一定の人にしか入場を許さない閉鎖空間で、同じような人としか出会わなくなる。米西海岸にできつつあった外壁で治安を維持する「ゲーテッド・コミュニティ」がその象徴だ、とジジェク氏は指摘した。

つまり、グローバル化の結果、社会は分断・解体する方向にむかう。どの国も愛国心や国家への犠牲精神のなさを嘆くが、これはグローバル化の必然だ、という。ジジェク氏は、当時急速に最貧国で広がる「スラム化」現象や、その前年にパリ近郊で起きた移民3世による暴動事件などを引き合いに、新たな「持たざる者の反乱」を、こう要約した。

「彼らは具体的な要求を掲げない。ただ、『おれたちはここにいる。無視せずに認めてくれ』と叫んだ。つまり、社会における不可視の存在が、可視化を求めた抗議であり、そこが68年を頂点に盛り上がった、理想を掲げた若者の社会運動との決定的な違いだ」

これに対し、旧来の政治勢力もリベラル派も、何のプログラムも提示出来ていない。

ジジェク氏は当時の米国について、次のように語った。

「環境主義者はかつて、『グローバルに考え、ローカルに行動する』という標語を掲げたが、今のアメリカは『ローカルに考え、グローバルに行動する。』という規範に従っている今の米国は、米国が世界を必要としているほどには、世界から必要とはされていない」

そのうえでジジェク氏は、当時の米国を新しいタイプの「緊急事態国家」と呼んだ。

「かつての緊急事態国家は民主社会の対立物だった。今の反テロ緊急事態国家は、日常生活と共存し、中にいる人は気づきもしない。そこでは公の場で拷問を正当化するなど、モラルの劣化が起きている」

当時隆盛しつつあった中国は、まだ自らを「社会主義市場経済」と定義し、マスコミもそう紹介していた。だが、ジジェク氏は、当時から、その本質を見抜いていた。

「今の中国は、権威主義的資本主義だ。中国は、伝統や既成勢力を一掃した『文化大革命』にもかかわらず資本主義になったという人がいるが、それは違う。文化大革命で残存遺制を破壊したからこそ、資本主義化の道が開けた。『共産党にもかかわらず』経済で躍進したのではなく、『共産党支配ゆえに』躍進したのだ」

そのうえでジジェク氏は、当時の経済体制は、米国流の「新自由主義資本主義」と中国流の「権威主義的資本主義」に二分されつつある、と語った。

「それぞれが自信に満ち、自らを誇りに思っているだろう。しかし私は、自己懐疑的で、自己満足しない欧州型の資本主義を目指すべきだと思うし、そこに希望があると思う。私たちは疑うことをやめてはいけない」

その後、私は何度も、そのジジェク氏の警句を思い起こすことになった。

リーマン・ショックの意味

次のインタビューは2008年秋、リーマン、ブラザーズの破綻を引き金に起きたいわゆる「リーマン・ショック」の激震が続くさなかに行われた。ここでは、当時の取材メモをもとに、ごく簡単にインタビューの内容をご紹介したい。

━今回の金融危機をどう受け止めますか。

89年にベルリンの壁が崩れた時「社会主義」という夢が終わった。代わって登場したのが「自由市場」と「リベラル民主主義」の結びつきという新しい夢だった。90年代のグローバル化を通して、この夢が世界に広がった。

今世紀のほぼ10年で明らかになったのは、この新ユートピアも終わったということだ。まず01年9月11日に、「世界に広がるリベラル民主主義」という側面が、象徴的な意味で終わりを迎えた。世界中で国々や人々を隔てる新しい「壁」が生まれた。イスラエルと、パレスチナ自治区ガザ地区、ヨルダン川西岸には文字通りの壁が建てられ、米国とメキシコの間には、不法移民を防ぐフェンスが築かれた。

第二に08年の金融危機が教えたことは「市場万能の資本主義」という他の半面も破綻したということだ。私たちは、市場を維持するためにさえ、強大な国家の介入が必要だという現実を目にしている。グローバル化の中では市場が統合され、国家の役割は縮小するという説は正しくない。

━成熟した資本主義でも国家の役割は消えない、と。

米国は規制緩和を推し進めたレーガン政権、最近のブッシュ政権下でも、いつも経済に政治が介入してきた。「政治から中立な市場」というのは幻想に過ぎない。

たとえばアフリカのマリでは、南部の綿栽培と、北部の牛飼育が二大産業だったが、グローバル化による「市場開放」で大きな打撃を受けた。米国は国内の綿栽培業者に、マリの国家財政を上回る補助を与えており、EUは牛一頭ごとに年間5百ユーロの財政支援をしている。マリ政府は「援助や助言はいらない。ただ、われわれに求めた市場開放を、欧米にもあてはめてほしい」と訴えている。「自由市場」というのは幻想で、これまでも各国は、自国優先の原則で行動してきた。

━この危機にあたって、何が必要とお考えですか。

90年代、政治家が何かを決断するより、市場本意に任せた方が賢明だという風潮が支配的だった。しかし危機に際しては、「重大な政治決定」が必要だ。経済危機だけでなく、この10年の間に環境、食糧、貧困層など、取り組まねばならない問題は急速に悪化している。再び政治の出番が来ている。その際、私たちは1929年世界恐慌後に、ヒットラーが危機の原因を「ユダヤ人の陰謀」などと解釈し、不幸にも人々がそれを受け入れた歴史を忘れてはならない。同時に、中央に権限を集中させる社会主義システムが、資本主義より機能しなかった歴史も忘れてはならない。

━オバマ米新政権への期待が高まっています。

ブッシュ大統領は、今回の金融危機で、9・11の時と同じレトリックの演説をした。米国は国家的に危機に瀕しており、今は団結しよう、と。今はこうした軍隊式の国民動員は無意味だ。「敵」は、われわれのシステム自体かもしれないのだから。それに対し、オバマ氏は、問題が単純には解決しないことを伝え、「政治の再生」を訴えようとしている点で、より賢明だ。

━金融規制など、国際協調の必要性が語られています。

今回の危機で明らかになったのは、資本主義の全システムが、「信頼」の一点に支えられているということだ。「信頼」が崩れたら、資本主義は破局を迎える。「新ブレトンウッズ体制」が必要だが、それはより政治的なシステムであるべきだ。人々に「信頼」を与え、市場を組織化し、制御可能なものとするべきだろう。「市場を放置しておけば、神の見えざる手が働いて万事うまくいく」というのは幻想に過ぎず、やがては地球規模の破局を招く。

世界システムは、米国の一極支配から、多極化に向けて変わりつつある。今は、冷戦時代のような明確なルールがない。ここでも、国際社会には「政治決定」による「信頼性」の回復が必要だ。

パンデミックが与えた衝撃

時期をはさんだ二つのインタビューをお読みになって、世界に向き合うジジェク氏の基本的な姿勢をおわかりいただけたろうか。私にとってそれは、西側資本主義を間近に見て育ち、冷戦崩壊後の激変にあってもイデオロギーや体制擁護の言説の虚妄を撃ち続ける果敢な思想家というものだった。

その思想家が、このコロナ禍を通して何を考えてきたのか。2021年5月13日、リュブリャナの自宅にいるジジェク氏にZOOMで話をうかがった。

スロベニアでは昨春の感染は軽微にとどまったが、昨年10月に感染が急増し、政府は全国に流行宣言を出し、その後延長した。今年1月にピークを超えたが、5月になっても一日の新規感染が500人~700人台を数えた。5月28日時点のロイター通信の集計によれば、累計感染者数が25万931人、死者数は4327人。これを前日の日本の累計感染者数73万5683人、死者数1万2759人と比較してみれば、人口約200万人の国としては、いかに規模が大きいのかが実感できる。

「数週間前には、人口当たりの新規感染者数が世界一になったこともある。今はかなり好転している」

ジジェク氏はそう言った後、すぐに話題を国内政治に転じた。

私はインタビューの前に「質問票」を送っていた。その第1の質問、「あなたは以前、グローバル化が必然的に世界に分断を招くと語っていたが、コロナ禍でその動きは加速されたか」というものだった。これに対し、彼はこう答えた。

「スロベニアでは中道右派の民主党を率いるヤネス・ヤンシャ首相が昨年3月から3度目の政権を担っている。彼はハンガリーで徹底した反移民政策を掲げるオルバン・ヴィクトル首相と連携し、政治・経済・文化・メディアに圧力をかけ、それがコロナ禍で加速した。彼らは古い社会主義体制の手法を使って、ナショナリズム・反リベラリズムという新しいイデオロギーを押し付けようとする点で共通している。ある意味で、この政治的な動きは、コロナ禍よりも危うい」

ジジェク氏によれば、今回のコロナ禍を通じて、世界には、資本主義とナショナリズムが結合した「権威主義的ネットワーク」が形成されつつある、という。それはインド、ロシア、トルコ、旧東欧ハンガリーなどの国々だ。フランスですら、来年4月の大統領に向けた世論調査では、現職のマクロン大統領選を、極右政党「国民連合」のマリーヌ・ルペン候補が猛追していると伝えられる。

だが、パンデミックの衝撃は、世界に相矛盾する影響を及ぼしており、その結果は、私たちが今後どう振る舞うかにかかっている、とジジェク氏はいう。

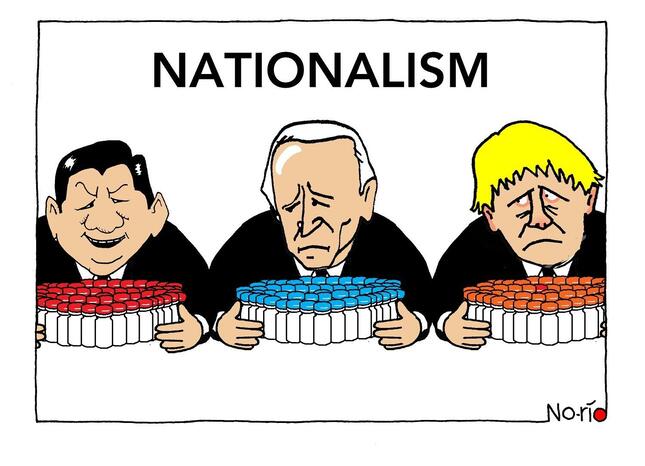

「私は米国のバイデン政権には批判的だが、彼らが打ち出した環境対策やキャピトル・ゲイン規制は、これまでの基準でいえば進歩的で、極めて左派的だ。その意味でパンデミックは国際社会を組織化し、国際連帯のみを通して克服できる、という潮流をもたらしている。だが他方では、ワクチンを自国優先で確保しようとする動きがEUでもロシア、中国でも広がっている。これは『COVIDナショナリズム』とでもいうべき潮流だ」

だが、事情はさらに複雑だ、とジジェク氏は続ける。国際社会に二つの潮流が生まれただけでなく、米欧各国内部でも、異なる流れが生じている、というのだ。

「一方では、コロナ禍に対して、国民一律に現金を給付したり、最低賃金を引き上げて飢えから救うという試みがなされている。だが他方では、コロナ禍によって、富める1%はますます豊かになり、残る99%はますます追い詰められ、格差は拡大している。女性は、より苦境に立たされ、人種問題は米国でもフランスでも爆発寸前だ」

つまりパンデミックはここ1、2年、国際社会においても、各国内においても、相矛盾する潮流を生み、資本主義を「政治化」する状況が生まれている。こうした状況においては、それぞれの市民が、どのような潮流を拒み、どのような潮流を加速させるか、真剣な政治決断を迫られている、という。

「私の友人で最も左派的な人物ですら、『こうした黙示録的な世界、医療の緊急事態においては、政治闘争をすべきではない』という。だが、こうした流動的な状況においてこそ、対話が大切だし、政治的な決断が必要なのだと私は思う」

専制主義か民主主義か、どちらが有効

私の次の質問は、このコロナ禍に対し、「専制主義」と「民主主義」のいずれのシステムが有効か、という議論についてだった。中国は早々にコロナ禍を封じ込めたが、いったん爆発的な感染拡大を許した米英も、急速なワクチン接種の普及で巻き返した。ジジェク氏はこう答えた。

「中国の専制主義がコロナ禍に有効だったと際限なく繰り返すのはたやすい。だが。法的には中国の一部でありながら、まったくシステムの異なる台湾は、中国と同じ程度に効果的に対処した。社会主義だが中国とは異なるベトナムも、効率的に封じ込めた。中国スタイルの専制主義が、唯一の解決策とはいえない」

だがその一方、西側の「リベラル民主主義」を持ち上げることもできない、とジジェク氏はいう。

「冷戦後、この10年から15年の間、旧東欧やウクライナなどでは、西側民主主義をモデルとした抗議活動が相次いだ。だが、今欧州で起きているのは別のタイプの抗議活動だ。フランスの『黄色いベスト』運動がその典型だろう。これは専制主義に対するリベラル民主主義の抗議ではない。むしろ、『リベラル民主主義』に対する不満であり、自分たちの声が届かない、意見が代表されていない、自分たちが社会に受け入れられていないことへの抗議なのだ。私はそのことを憂慮している」

だが、少なくとも西側民主主義は「自由」を保証している。専制主義のもとでは、公然と抗議活動をすることも許されていない。そうした私の指摘に対して、ジジェク氏はこう答えた。

「これは幾分皮肉なことだが、中国では人々は共産党がインターネットを規制し、電話を盗聴し、言論を統制していることを知っており、幻想は持っていない。だが西側世界では、中国と同じくらい社会統制が強まっているのに、人々はそのことに気づいていない。少なくとも米国やイスラエルなどでは、中国と同じほど監視が強まった。人々はどこにでも行けるし、何でも買えると思うだろう。何をするのも自由だ、と。だがその『自由』は、実はコントロールされ、規制されている。人々はそう気づき、リベラル民主主義そのものへの不満を募らせている。もちろん、リベラル民主主義は基本的に専制主義よりも良い。だがもはや、そのリベラル民主主義すら、解決策にはならない。そのシステム自体が危機に瀕しているからだ。私たちは新しい形式の政治体制を見つけねばならない」

環境危機

次の質問は、環境危機についてだった。最近の著書、とりわけ「パンデミック2」では、気候変動など環境危機への言及が目立つ。ジジェク氏に、コロナ禍で生じた変化についてうかがおうと思った。彼はこの間、コロナ後の生態学的な危機について、より悲観的になったという。

「このパンデミックは、ロックダウンが終われば正常に戻り、元の日常が戻るだろうか。いや、コロナが終わっても、ほかの生態学的危機はやってくる。コロナ禍は、人間と自然との関係が不安定化したことを示す第1幕であり、その後にはもっと長く続く危機がやってくる、と思うようになった」

ジジェク氏は、ワクチンが行き渡っても、あるレベルの危機を克服できるだけで、万事解決とはならないだろう、という。

「振り返ってほしい。1年前、すべてのメディアは口をそろえ、『2週間ロックダウンをすれば終わる』といった。昨夏には『2か月のロックダウンで終わる』といった。冬になると、今度は『半年のロックダウンで終わる』と言い始めた。ワクチンが登場しても、いずれは効かない変異株が出てくる。今は『2023年、あるいは24年ごろには終わる』と言い始めている」

異常気象による災害は、欧州でも激発している。だがジジェク氏は、自然災害だけでなく、人間の営みが生態を脅かすような別の破局もあり得るという。

「私の友人は2011年の福島第一原発の事故後に、EU代表の一人として訪日した。彼の話によると、日本政府は事故直後の一時期、首都圏の3千万人を避難するシナリオを検討し、パニックに陥った、という。かつてであれば、戦争でしか起きなかったような破局が、今後はあり得る、ということだろう」

ジジェク氏は、だからこそ、「コミュニズム」が必要なのだという。もっとも彼のいう「コミュニズム」は共産党が一党支配するような旧ソ連型の共産主義のことではない。

「私がいうコミュニズムとは、国際協調、国際的な連帯を指す。ユニバーサルな保健・医療・ケアに優先順位を置く経済的な国際連携や協力を強めることだ。これは私のユートピアではなく、地球規模の緊急対応に必須の国際連帯だ」

コロナにおける精神の危機

ジジェク氏は、コロナ禍でもう一つ悲観的になった問題として、「精神の危機」を例に挙げた。

「報道によるとこの間、日本でもこの間、一時は減っていた自殺者が増えたという。欧州でも、精神科のクリニックに行く人が急増し、すぐに自殺しそうな危険性がなければ、診てもらえない状態になっている。これは、最も対処が難しいパンデミックの挑戦のように思える」

それは、どういうことか。ジジェク氏によれば、人間は社会的存在であり、その日常を支えているのは、法律や命令には書かれていないような暗黙の習慣やルールだという。道で知人と会えば、イタリアではハグし、日本ではお辞儀をする。そうした日々の複雑な慣習やルールが、人々を寛いだ気持ちにさせている。だが、コロナ禍によるロックダウンで、そうした関係が断ち切られ、急に国家が人々の行動や態度について、こまごまとした指示をするようになると、人々は急な変化に耐えがたくなる。

「そうした行動制限は、感染防止には必要だし、私も指示に従う。だが、多くの人が、友人に会えなくなることを拒否し、マスクを強制されたくないと反発する気持ちも、私には理解できる。日常性を支えるルールや習慣を突然終わらせ、違うルールに従うことを強制されると、人によっては精神の危機、あるいは精神的破局を招きかねない」

その点でジジェク氏が最も危惧するのは、若い世代、とりわけ学校で学ぶ児童・生徒だという。

「一学年全ての学習がオンラインになったら、どういうことが起きるのか。子どもは学校で教科の内容を学ぶだけではない。友達をつくり、喧嘩をし、社会性を身につける。そうした双方向的な社会性の形成が中断されるときに何が起きるのか、まだ誰も予測できない」

コロナで変わった世界観

私の最後の質問は、このコロナ禍を通して、ジジェク氏の世界観や哲学にどのような変化が起きたのか、というものだった。

「今回のコロナ禍を通して、欧米の多くの友人は私に、人類は傲岸に過ぎた、と語った。我々人間は、自然よりも一段上に格上げされた特別な存在だとする考えを改め、多くの種の一つにすぎないことを自覚し、もっと攻撃的ではなく、謙虚であるべきだ、と。もちろん私も同意する。だが、同時に我々は環境や生態をコントロールしてきたし、ユニバーサルな存在として、環境や生態の危機に連帯して立ち向かう責任があるとも思う。われわれが地球の全植物、全動物とつながっており、その一員として、地球の全生命を生きながらえさせる責任がある。より控えめであると同時に、主人のようにではなく、全宇宙のケアテーカーとして仕えるべきなのだ」

哲学者としてジジェク氏がこの間最も考えたのは、「生きることの意味」をめぐる混乱だった、という。ジジェク氏の言葉を借りれば「欲望の能力」とは何か、という問題だ。

「かつては単純に、我々がこれを望み、権威はこれを禁止する、と言えた。だがパンデミックも2年目に入り、人々は楽しみや欲望のためではなく、抑うつのために、旅に出たり、イベントに参加したいと思ったりしているのではないか、と薄々気づき始めている。これは内的世界の秩序づけができなくなったということだ。つまり、欲望を禁じられているのではなく、本当は何をしたいのかわからず、混乱している。やりたいができないのではなく、自分が何をしたいのか、わからない。ある哲学者は、より多くの欲望を持つべきだと言うが、私はそうではないと思う。自発的に個人として、社会として『生きることの意味』を再定義し、ニュー・ノーマリティ(新しい常態)を作り直さねばならない」

コロナ禍での近況を尋ねると、ジジェク氏は笑顔に戻ってこう言った。

「シンポジウムも講演も会合も、何から何までキャンセルになった。だが悪いことばかりではない。わざわざニューヨークに行かなくても、リュブリャナの自宅からZOOMで会合に参加できる。それだと1、2時間しかかからない。もっと多くの時間を執筆や読書にあてることができる」

そう言ったあと、ジジェク氏は「だが、ここにもパラドクスはある」と言って、うんざりした表情をつくってみせた。

「それは『孤独』がないことだ。ニューヨークや東京のような大都市なら、自宅から一歩出て繁華な大通りに出れば人は孤独になれる。だがこの町ではそんなにぎやかな雑踏がない。それに、家にいると、メールやZOOMの集中砲火を受ける。まるで爆撃だ。先日も見知らない男から、『死にたいが、どうしたらよいか』という10ページのメールが届いた。この集中砲火には、正直、参っているよ」

時間ができたおかげで、ジジェク氏は昔の映画を見直す暇ができたという。

「黒澤明や溝口健二の作品をもう一度見ている。溝口の『山椒大夫』は私の一番のお気に入りだ。パンデミックのために日本の名作映画を再発見できたのはありがたい」

ジジェク氏に、このコラムの前の回で、斎藤幸平さんのことをご紹介したことを話した。

ジジェク氏は、斎藤氏の英文著作「大洪水の前に(邦題)」について、何度か書評を書いていたからだ。さらに斎藤氏はジジェク氏の近著「パンデミック」邦訳の監修・解説も担当している。斎藤氏のことに話を向けると、ジジェク氏はこう話した。

「斎藤氏には、敬服している。後期マルクスが生態学的バランスを重視していたという指摘には説得力がある。ただ、すべての点で同意しているわけではない。彼は資本主義によって、人間と自然の関係性が破壊されたと強調するが、私は人類はもっと以前から、自然と対立してきたと考える。私が本格的に著作を読む日本人の思想家は、斎藤氏と柄谷行人氏の二人だ。柄谷氏は階級社会のもっと以前、人類が狩猟社会から農耕社会に移行し、定住を始めた時期から、その対立が始まったとみている。私もその考えに近い。それにしても、日本では欧米が後期マルクス研究の重要性を再認識するずっと前、1960年代からそのことに気づいていたのだと思う」

「サマラの約束」

最後に、ジジェク氏の著書「パンデミック」から、その締めくくりに書かれた「サマラの約束 古いジョークの新しい使い方」の文章を引いておきたい。ここに最もジジェク氏らしい修辞と機智、決意が表れていると思うからだ。

サマセット・モームは古い物語を下敷きに、「サマラの約束」という文章に改作した。次のような小話だ。

一人の召使がバクダッドの市場に使いに行き、死神に出会った。死神に見つめられておびえた彼は、帰ってくるなり主人に馬を貸してくれ、と頼んだ。一日走って夜にサマラまで行けば、死神に見つけられなくなるだろうからと。人の好い主人は馬を貸しただけでなく、自ら市場に行って死神を探し、召使を脅かしたことを咎める。すると死神は「しかし、脅かそうとしたわけじゃない。あいつをこの市場で見て驚いたのだ。彼とは今夜、サマラで会うはずだったから」と答えた。

この話は通常、「人の死は避けられないもので、逃れようと身もだえすることで余計に抜け出せなくなる」と解釈される。だがジジェク氏は全く逆にも解釈できるという。それは「運命を逃れられないものと受け入れたら、抜け出すことができる」というものだ。もしオイディプスの両親が預言の運命を避けようとしなければ天啓は成就せず、召使がサマラに向かわなければ、彼は死なずに済んだかもしれない。

このレトリックはコロナ禍でも使われた、とジジェク氏は言う。典型は「集団免疫説」に代表される保守派ポピュリストの言説だ。彼らは、脅威など知らないかのように行動すれば、つまり無視すれば、脅威と分かって行動するよりも、実際のダメージが小さくなるかもしれないという。疫学者の意見に従い、隔離とロックダウンによってウイルスの影響を最小化しようとすれば、経済崩壊と貧困の破滅的状況を招くだけだ。それはウイルス感染による比較的わずかな割合の死よりも、はるかに激烈だ、と。

だが、こうしたトランプ流の「仕事に戻ろう」という呼びかけは、労働者への気遣いを装うペテンだ、とジジェク氏は言う。理由は二つある。一つは、多くの貧しい賃金労働者には、気がつけば貧困がウイルスよりも大きな脅威になっていたという悲惨な状況があるが、その大きな原因は、福祉国家の解体に集中してきたトランプの経済政策にあるということだ。もう一つは、実際に「仕事に戻る」人は貧しく、一方で富裕層は快適な自己隔離にこだわる。ほかの人たちを自己隔離させるために、自分は自己隔離できないエッセンシャル・ワーカーや、自己隔離する「家」さえない難民などには目をつぶった議論だ。

だが、「コロナをきっかけに強化された社会統制が、ウイルスが消えた後も継続し、我々の自由を侵害する」という左派リベラル系の憂慮も、今実際に起きている現実を見落としているという。

「起きていることは、全く逆だ。権力者たちは、お互いに適切な距離を保ちましょう。きちんと手を洗いましょう、マスクを着けましょうなどと叫び、この危機の結果を我々個人の責任にしようとしている」

そう書いた後で、ジジェク氏はこういう。

「臣民である我々から国家権力に伝えるべきメッセージは、我々は喜んで命令に従いますが、それは『あなた方』の命令であり、我々が命令に従ったとしても、それが完全にうまくいく保証はないですよ、ということである。国家の運営にあたる者たちがパニックになっているのは、状況をコントロールできていないからだけではなく、彼らの臣民である我々にそのことがバレていると知っているから、である。権力の無能が、今、露呈しているのだ」

つまりジジェク氏は、コロナ禍において大切なことは、保守派による「感染防止か、経済立て直しか」という二者択一の設問や、左派リベラル系の「社会統制か自由か」という選択でもなく、権力が無能であることを直視し、ただ「王様は裸だ」と叫ぶことだと考えているのだろう。彼はこの文章を次のように締め括る。

「だから、『ウイルス危機のおかげで、我々の暮らしの本当の意味を突き詰めることができる』などというニューエイジのスピリチュアルな瞑想で、無駄にしてよい時間はない。本当の闘争は、どんな社会の形が放任資本主義の『新社会秩序』に取って代わるのかをめぐって行われる。それが我々の本当の『サマラの約束』なのだ」

ここまで読み進んだ時、私は本の帯に書かれた「最も危険な哲学者」という惹句が、ストンと腑に落ちた。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。