【特集】あの日から10年 東日本大震災は終わらない

「東日本大震災から10年」。このフレーズと共に、2021年3月11日はテレビ各局で多くの特番が放送された。何度も耳にしたのが「10年で終わりじゃない」「区切りじゃない」という言葉だ。だがそれとは裏腹に、翌日から震災番組はすっかり消えてしまった。

東京電力福島第一原発の事故で、多くの福島県民が苦しんだ。故郷を追われ、家族や友人と離れ、「フクシマ」とひとくくりにされて不当に中傷された。それでも、暮らしを建て直し前に進んできた人たち。「3.11」だけじゃない日々を、コロナ禍の今も生きる。

「またあした」のはずだった

福島県双葉町と浪江町は、今も多くの部分が帰還困難区域にある。避難指示が解除されている一部地域を、記者は車で巡った。

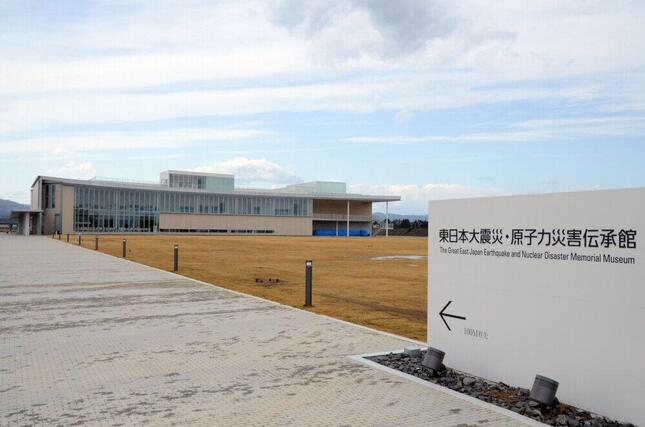

双葉町中野地区に、2020年9月「東日本大震災・原子力災害伝承館」がオープンした。同年10月1日に開所した「双葉町産業交流センター」が隣接する。この地区は「双葉町復興まちづくり計画(第二次)」で「復興産業拠点」と位置付けられ、再建が進む。周辺の道路はかなり整備された。だが海岸の方を見ると防潮堤が目に入る。付近は原っぱで何もない。原発事故だけでなく、津波に襲われた地域でもある事実に気づかされる。

そこから国道6号線を通って、浪江町請戸漁港へ向かった。途中、大型の工事車両と何度もすれ違う。港近くの坂道の上から、廃炉作業中の東電福島第一原発が視界に入った。

古農修一郎さん(27)は、浪江町出身だ。2011年3月11日、当時高校2年生で学校の部活動の最中に地震が起きた。校舎は津波被害を免れ、いったん近くの避難所で待機。夜23時ごろに父が迎えに来て、友と別れた。翌日から会えなくなるとは、想像もしなかった。

「『またあした』って言って、それっきり。いきなり友人との間を裂かれたのが、一番つらかった」

翌日、父の判断で一家は早い段階で自主避難を決めた。浪江から福島市の父の知人宅に身を寄せたが、3月14日になって福島原発3号機の原子炉建屋が水素爆発すると、今度は秋田県に向かった。親族はおらず、古農さん自身ほとんど訪れた記憶のない土地だった。

秋田の友達「震災なければできなかった」

編入した高校で、クラスメートは温かく迎えてくれた。ただ、多感な時期に突然日常を奪われ、ゼロから人間関係を作らなければならない現実に、戸惑いもあった。福島の時と同じ剣道部に入部したが、インターハイを目指してけいこに励んでいた以前と比べて、新しい学校では「ちょっと違った」。同じモチベーションが保てず、歯がゆい。でも自分は「受け入れてもらう側」との考えが頭に残り、初めは素の自分をなかなか表現できなかった。

それでも2、3か月経った頃には生活に慣れ、友人も増えた。「今考えると、秋田の友達は震災がなければできなかった。出会えてよかったと思います」。一方で福島の友人とは「電話代がばかにならないほど」語り合い、古農さんの心の支えとなった。

大学も秋田で進学し、看護学科を卒業。卒業すると看護師として、福島市の病院に勤務した。現在は退職し、宮城県で映像関連の仕事に従事する。浪江には今年1月になって、ようやく墓参のために帰る機会を得た。「高校時代と比べて、道幅が狭く感じられました」。

現在、新型コロナウイルスにより大勢で集まる機会が持てない。震災で友人との別れを経験した古農さんは、「でも、オンラインで画面越しに会えます」と語る。10年前は電話で、声だけが頼りだった。それでも友人との会話にいやされた。今は直接でなくても、顔を見て話せる。「会えないのはつらいけど、今はルールを守って乗り切るしかない」と前を向く。

放射性物質「不検出」でも売上高激減

福島市で「まるせい果樹園」を営む佐藤清一さん(51)。およそ8ヘクタールの広大な土地では果物狩りを楽しめ、果物の直売・発送やカフェ経営も行う。直売を始めたのは30年前だ。サクランボ、モモ、ナシ、ブドウ、リンゴ、西洋ナシを求める客の数は伸び、観光バスが果樹園に立ち寄る機会も増えて事業は順調に成長していた。

2011年3月、東日本大震災。福島県では原発事故直後、放射性物質が国の定める基準値を上回った野菜やコメ、原乳、キノコが出荷制限となった。漁業も、福島沖では操業自粛に。消費者の放射能に対する不安は、果物に対しても向けられた。福島県産は大丈夫か――。

佐藤さんは2011年夏、独自に産品の放射性物質検査をしようと検査機関に持ち込んだ。結果は、基準値のはるか下。「これなら農業を続けられる」と、ホッとした。さらに同年暮れから12年春にかけて、自治体や農協の指導による果樹の除染を実施。1本1本、機械で除染していく中で枯れた木もあった。つらかったが、消費者の「安全安心」が最優先だ。結果、放射性物質は「不検出」のレベルになった。

そこまでしても、震災後の初年度は売上高が激減した。だが佐藤さんは、へこたれなかった。

震災当時もコロナ禍の今もやるべきことは同じ

「福島を応援しようとの声も、多かったんですよ」

県外や首都圏から、福島の特産物を販売する「復興イベント」に呼ばれた。初めは不安だった。

「福島ナンバーの車だと県外に行けないんじゃないか。そんな心配もありました」

ところが出店すると、客が詰め掛けた。「福島の学校に通っていました」「親が福島出身です」。佐藤さんに声をかけ、励まし、モモはじめ果物を買っていった。来店客の笑顔がうれしく、苦難を乗り越えるうえでの何よりの原動力になった。

一方で経営面では、農業生産の工程管理の手法「GAP認証」の取得に力を入れた。認められれば、食品の安全性の保証となる。各種審査をクリアし、2013~17年の間に「JGAP」「GLOBALG.A.P.」「ASIAGAP」全ての取得に成功。これをバイヤーが評価し、大手スーパーとの取引が増え、事業の回復に弾みをつけた。

業績は年々上向き、遂に震災前に追いつき、追い越した――ところが2020年、今度はコロナ禍に見舞われる。「不安定な1年でした」と佐藤さん。特に人が集まる果物狩りやカフェ営業は、感染対策に神経をとがらせ、「(対策を)取れない間はやらない」と開始時期を遅らせる一方、直売や通販に注力した。

「震災後も、やれることを地道にやってきました。スタッフはじめみんなの努力があって、ここまでこられたのです。当時も、コロナ禍の今も同じ。やらなきゃいけないことをやる。そういうことです」

取材から数時間後、佐藤さんから電話がかかってきた。「どうしても言いたいことがあって」と切り出し、こう続けた。

「福島全体は、震災前に戻ったとは言い切れません。『福島は大丈夫』と言ってくださる人は増えてきましたが、まだ心配だという声を聞くのも事実です。私は、全ての人が『福島のモノがいい』と言ってもらえるよう、福島を代表する気持ちで頑張りたい。それを、お伝えしたかった」

福島に、東北に、エールを。

(この連載おわり)

(J-CASTニュース 荻 仁)