菅義偉首相は2021年3月17日、首都圏の4都県で延長していた第2次緊急事態宣言を、期限の21日までで解除する、と正式に表明した。しかし、変異型ウイルスの感染拡大で、列島は再びの窮地に一歩近づいている。私たちはこの1年余の経験から何を学ぶべきなのか。

昨秋、コロナ対応について初めて包括的な検証をした民間臨調の報告書について、エディターを務めた大塚隆さんに話をうかがった。

初の総力検証

この本は、「新型コロナ対応民間臨時調査会 調査・検証報告書」(ディスカヴァー・トゥエンティワン社刊)だ。

一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ(API、船橋洋一理事長)が編集し、昨年10月に刊行した466ページの大著だ。船橋氏がプロジェクト・リーダーになり、小林喜光・三菱ケミカルホールディングス会長が委員長、大田弘子・政策研究大学院大学特別教授、医師の笠貫宏・早稲田大特命教授、弁護士の野村修也・中央大法科大学院教授の3氏が委員を務めた。

検証の対象は昨年1~7月。官邸はじめ各省庁や組織の幹部ら83人に延べ101回のインタビューやヒアリングを重ねて検証した。

検証した期間は、チャーター便による中国・武漢からの邦人帰国、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の検疫などの初動対応から、4月の第1次緊急事態宣言を出し、その解除をしたあとの約2か月間である。

今回、遅ればせながらこの検証をご紹介したいと思ったのは、刊行から数か月を経て、ようやくこの検証作業の的確さと提言の重みが理解されるようになったと思うからだ。

感染第2波を経て、第2次緊急事態宣言を経た今こそ、検証を通して初期対応の全体像をつかみ、その「失敗」と「成果」から、現下と今後の次の一手を導く必要がある。検証がなければ、私たちは同じ失敗を繰り返すだろう。

「日本モデル」とは何か

この検証作業が優れているのは、テーマと方法論が極めて明快であることだ。

統一テーマは「日本モデル」とは何かを明らかにし、その正体を見極めることだ。方法論は、各分野において効果があった「ベストプラクティス」と、失敗を通して浮かび上がる「課題」を明らかにし、最終的な「提言」を導くことだ。つまり、責任の所在を明らかにして政治・道義責任を追及するのではなく、有効な対応策と機能不全の原因を明らかにして今後に活かす、という方針に貫かれている。

それでは、テーマとなった「日本モデル」とは何か。

安倍晋三前首相は、昨年5月25日、緊急事態宣言を全国で解除するにあたって、「日本モデルの力を示した」と語った。麻生太郎財務相は「(他国とは)民度が違う」とまで言い放った。

報告ではこの「日本モデル」を次のように定義する。

「法的な強制力を伴う行動制限措置を採らず、クラスター対策による個別症例追跡と罰則を伴わない自粛要請と休業要請を中心とした行動変容策の組み合わせにより、感染拡大の抑止と経済ダメージ限定の両立を目指した日本政府のアプローチ」

つまり、平たく言えば、こうなる。

「日本モデル」の目的は、感染拡大の抑止と経済活動の打撃の極小化である。その手段としては、強制や罰則を使わず、「自粛」や「要請」といったお願いベースで行動変容を促し、その間にクラスター追跡で感染拡大を封じ込める。

つまり「ソフトロックダウン」と、「クラスター追跡」によるコロナ禍抑え込みといっていい。

周知のように、この検証作業を終えた昨年9月時点で、日本の感染者数、死者数は欧米諸国に比べきわめて低く、「日本ミステリー」という言葉すら使われた。アジアで比較すれば感染者数・死者数は必ずしも低くはないが、それでも強制措置を伴わずに抑え込みに成功した理由、つまり「ファクターX」を探る試みが活発化した。

結論を急げば、この検証報告が明らかにしたことは、「日本モデル」は、「モデル」と定式化できるような明瞭な対策の組み合わせではなく、「場当たり的な判断の積み重ね」でしかなかった。官邸中枢スタッフがヒアリングでいみじくも表現したように、「泥縄だったけど、結果オーライだった」のである。

報告書が「場当たり的な判断には再現性が保証されず、常に危うさが伴う」と指摘したように、その後の第2波感染時に、政府は経済浮揚策の「GoToキャンペーン」にこだわり、結果的に感染拡大を防げなかった。その現状は、報告書末尾に置かれた次のような「警告」を裏書きするものだ。

「同じ危機は、二度と同じようには起きない。しかし、形を変えて、危機は必ずまたやってくる。学ぶことを学ぶ責任が、私たちにはある」

「PCR検査」はなぜ目詰まりを起こしたのか

この報告書の構成は、第1部で「日本モデル」というテーマを明らかにし、第2部で「ダイヤモンド・プリンセス号」や武漢からの邦人救出、緊急事態宣言など、節目ごとの対応を詳細に報告する。そして第3部で官邸や厚労省、医療・介護施設、専門家会議など分野別の対応から「ベストプラクティス」と「課題」を摘出し、第4部の「総括と提言」を導く、という流れになっている。ここでは、議論を呼んだ「PCR検査」に絞って、検証が明らかにした内容をご紹介しよう。いまだに議論に決着がついたとはいえず、多くの人に疑心や猜疑、不安やわだかまりを残したままだからだ。

PCR検査をめぐっては、その備えがほとんどなされていなかったことを議論の前提にする必要がある。

2009年の新型インフルエンザ流行の後に厚労相が設置した対策総括会議(以下、総括会議)の報告書は、感染病危機管理の体制強化のために、国立感染症研究所、保健所、地方衛生研究所などの組織や人員の大幅強化を提言した。さらに感染症サーベイランス(監視体制)強化の点から、地方衛生研のPCR検査の強化や、地方衛生研の法的位置づけの検討を求めた。

だが、これらの提言は棚ざらしにされ、むしろ現場は弱体化に向かっていた。

1937年、軍からの国民体位向上の要求を受けて整備された保健所は、戦後は総合衛生行政機関に生まれ変わり、蔓延する急性伝染病対策、とりわけ結核への対策に力を入れるようになった。47年に日本国憲法が施行になると、公衆衛生の向上への努力義務を定める25条2項を踏まえた保健所法が制定され、公衆衛生全般を受け持つ第1線機関になった。

だが、経済成長や衛生環境の改善により、社会防衛的な機能は弱まり、包括的な健康づくりへと軸足を移す。94年には保健所法が地域保健法に改正され、都道府県の保健所は、第1線機関である市町村保健センターを「広域的・専門的・技術的」観点から支援する役割を担うことになった。都道府県の保健所は統廃合され、全国の保健所数は94年の847か所から2020年の469か所へと、ほぼ半減した。全国の保健所医師数も96年の1265人から2018年の728人へと、約10年で6割程度にまで減少した。

全国に83か所ある地方衛生研は、法律上の設置根拠がなく、自治体の条例に委ねられているため自治体間格差が指摘されていた。かつての調査では、03~08年の5年間で平均職員数13%減、予算30%減、研究費47%減というデータもあり、10年以上も前から検査機能は著しく低下していた。国立衛生研究所ですら、「総括会議」の提言前後の09年と翌年は増員になったものの、あとは年々減少をたどった。

こうした背景から、感染研や地方衛生研によるPCR検査能力は、2月12日時点で1日あたり約300件程度に留まっていた。つまり、総括会議の提言にもかかわらず、全く備えが不足していたのである。

検査分析能力が不足している以上、厚労省は入院や治療を必要とする重症者に資源を集中するほかなかった。こうして厚労省は2月3日、「37・5度以上、または呼吸器症状があり、かつ感染者と濃厚接触者」などの検査基準を定め、対象範囲を絞った。

今回の検証で報告書は、医療提供体制の負荷を考慮して対象を絞った可能性に触れつつも、流行地以外の感染連鎖を見逃し、無症状者による感染連鎖を発見できなかった可能性がある、と指摘した。

感染研は遅くとも2月7日までに、無症状の感染者からウイルスがうつる可能性を認識していたが、同日に公表した文書ではWHOの発表を引用し、「無症状者からの伝播が報告されているものの主要な経路ではない」と表明した。厚労省も初期には同じ見解をとった。その立場は、5月4日に専門家会議が「感染しているのだけれども無症状の人が、人に感染させるリスクが高くなったということがエビデンスで分かってきている」と表明するまで続いた。

これが、2月17日に厚労相が公表した「風邪の症状や37・5度以上の発熱が4日以上続く」など「相談・受診の目安」を出した背景である。つまり、検査分析能力に限りがあるため、重症化する恐れのある人に検査を集中させるしかなかった、ということだ。

だが官邸が、手を拱いていたわけではない、と今回の検証報告書は指摘する。政府の対策本部は2月13日には検査体制を拡充する方針を表明し、同18日には1日当たり約3800件、3月10日時点で6200件、4月1日時点で約1万件まで拡充された。

だが、検査能力の拡充にも関わらず、実際の実施件数は伸び悩み、安倍前首相は5月4日の記者会見で「目詰まり」があると認めざるをえなかった。その背景として今回の検証報告が指摘するのは、①保健所の人員不足②検体採取を行う医療関係者の不足③医師が手書きで保健所にファックスで送信し、さらに保健所がその情報をデータベースに入力するなど手間がかかった、など「ボトルネック」が生じた要因だ。

厚労省は、3月13日に「相談・受信の目安」に該当しなくても、相談者の状況を踏まえて受診調整を行うべきと述べ、5月8日には目安を大幅に緩和して、無症状者の一部に対してもPCR検査の実施を認めるに至った。こうしてようやく、検査体制の強化に本格的に取り組むようになった。保険適用の臨床検査ができる医療機関を増やし、5月に抗原検査、6月には唾液による検査も導入し、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム」(HERーSYS)も開発した。

だがこうした方針転換ののちも、無症状者の検査をどの範囲まで行うかについて、専門家や政府部内でも見解は分かれた。

日本医師会は「公衆衛生上の感染制御」や「患者の診療」に加え、「社会経済活動のための利用」「政策決定上の基礎情報」としてPCR検査を活用するよう提言した。これに対し、専門家会議のメンバーの多くは実施件数を増やせば、重症者への検査に支障が出る懸念があるとして、対象者の拡大には慎重だった。

厚労省も消極的な立場だった。民間臨調では厚労省が5月ごろに作成した「(補足)不安解消のために、希望者に広く検査を受けられるようにすべきとの主張について」という内部文書を入手し、報告書に掲載している。

この文書によれば、検査を広範に行うと、感染していないのに陽性となる「偽陽性」の人が、「真の感染者よりも非常に大きくなり、医療資源を圧迫し、医療崩壊を招くことになる」とした。さらに、「本来必要のない行動制限を多くの者に強いるなど、社会的損失も大きくなる」という。

また、PCR検査での見落とし、つまり感染しているのに陰性となる「偽陰性」の率は3割程度あり、広く検査を行えば「検査で陰性とされた陽性者が自由に活動することによって感染を拡大させる危険性が増大する」と述べ、「広範な検査の実施には問題がある」と結論づけている。

単純に考えても、前者の場合は何度か検査を繰り返せば問題が片付くし、後者の場合は、そもそも無症状の陽性者が感染を拡大させている可能性を棚に上げた議論だろう。

だが厚労省関係者は、この文書を作成したうえで国会議員らに、反論の理由を説明して回ったという。報告書はそのころの政府内の状況について、「PCR等検査の対象者を拡大することに積極的な立場を表明すると、『首が飛ぶ』雰囲気だったと指摘する内閣官房関係者もいる」と記している。この文書の発見は、メディアが報じれば「スクープ」ともいえるだけの価値がある。

こうした混乱の中で重要な役割を果たしたのは専門家だった。尾身茂分科会会長は7月6日の分科会に「検査体制を拡充するための、基本的考え・戦略」という、たたき台案を出し、分科会は10日後に「検査体制の基本的考え・戦略」をとりまとめた。

これは検査対象を①有症状者②無症状者(感染リスク及び検査前確率が高い場合)③無症状者(感染リスク及び検査前確率が低い場合)に分けたうえで、①と②は公費負担で検査する一方、③については企業活動の推進や不安の解消など個別の事情に応じて、自費負担で検査することはあり得る、とまとめた。

こうして、基本戦略がまとまるまでに、検査開始からすでに約半年が過ぎていた。今回の検証報告は、その混乱について、当初の検査体制逼迫が解消した5月以降も政府が戦略を立てられなかったのであり、戦略の不在を「備え不足」のせいだけにはできない、と総括している。

いくつかの膝を打つような「発見」

PCR検査以外にも、報告書を読んで膝を打つような発見が、いくつもあった。私は年表を作成するため、コロナ関連の新聞記事は比較的丹念に目を通しているつもりだ。それでも「膝を打つ」ということは、メディアがいかに厚労省発表や既往の出来事を報じることに追われ、その発表や出来事の意味を掘り下げる体力がないかを裏返しに物語っているように思える。ご参考までに、いくつかの事例を項目別にご紹介したい。

○クラスター対策

2月中旬の累計感染者数を前提にすると、感染者から本来発見されるべき数の感染者が確認されないことが分かった。一部の専門家はこのころ、多くの感染者は誰にも感染させないものの、非常に多くの人に感染させる集団「クラスター」が存在する可能性に気づいた。国立感染症研究所は1月17日にコロナに対する「積極的疫学調査実施要領」を出し、日本では外国が実施する「発症後に感染者が接触した人の調査(前向きの調査)」に加え、「発症前に感染者が接触した人の調査(さかのぼり調査)」も行うことを決めた。

これは、複数の感染者の過去の行動を調べ、共通の感染源になった「場」を見つけ、その場にいた濃厚接触者を網羅的に把握し、感染拡大を防止する、という手法だ。厚労省は2月25日にクラスター対策班を設置した。この班はデータチームのもとに接触者追跡チーム、サーベイランスチーム、データ解析チームを置き、疫学調査だけでなく、専門家会議が議論を行うにあたって基礎資料を提供するなど、いわゆるバックオフィスとしての機能も果たした。

私自身、クラスター追跡は外国でも実施している、と思い込んでいたので、日本に特有の手法を加味していると知って、驚かされた。

○「3密」

発足以来数日間で、クラスター追跡班は110人の感染者を分析し、感染者の80%が、他者への感染を引き起こしていないという特徴をとらえた。また、疫学調査の分析を通して、クラスターの発生には、密閉された空間で、人が多く密集し、かつ密接した関係で発話するなどの条件が重なることがわかった。クラスターの発生が目立ったのは、スポーツジムなど換気量が増大する活動、ライブハウスやカラオケなど大声を出す活動、1人が不特定多数を接待する「接客を伴う飲食業」などであることも判明した。

こうした分析を踏まえて専門家会議は3月9日、感染拡大防止の方針を①クラスターの早期発見・早期対応②患者の早期診断、重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保③市民の行動変容の3本柱にすることを決めた。専門家会議はこの日、「感染症対策の見解」を発表し、これまで集団感染が確認されたのは以下の3つの条件が重なった場であることを示した。

換気の悪い密閉空間

多くの人が密集

近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声

専門家会議は「3密」という言葉を使っていないが、その考えを聞いた官邸スタッフの一人が、3つ目は「密接」でいいのではないか、と提案したのがきっかけで「3つの密」というフレーズが生まれた、という。こうして官邸ツイッターが「3つの密を避けましょう」と呼びかけ、広く使われるようになった。これは世界に先駆けて提唱された具体性のある仮説で、昨年7月7日付のウォール・ストリート・ジャーナル紙が紹介し,WHOも同月18日にフェイスブックで「3密」を「3Cs」と言い換えて全世界に紹介した。

この「3Cs」とは、「Confined and enclosed spaces」「Crowded-places」、「Close-contact settings」の略である。

私は「3密」のコンセプトは広く知られた公衆衛生学の概念か、海外の標語の翻訳と思い込んでいたので、クラスター追跡班による分析の結果、日本が独自に開発したと知って、認識を新たにした。

○特措法の限界

政府は当初、感染症法、検疫法という枠組みで新型コロナに対応していたが、その後の社会的緊張の高まりで、2012年に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下特措法)を改正してコロナ対応に適用することになった。これは基本的に「お願いベース」で強制措置や罰則を伴わないが、より強力な新法を策定するのでは時間がかかるため、政府の議論の俎上に上ることはなかった、という。検証報告は、官邸内の一部には特措法が民主党政権時代に作られた法律であることから、「同法改正案を国会審議にかけた場合に、野党が審議に応じる可能性が高いとの考えもあった」と指摘している。

だが検証報告は同時に、「法案審議当初から、当時の立法者は、国民の自発的な自粛を当然視していたことに加え、要請・指示を行った場合には国民は協力するだろうという国民の善意と良識を当てにしていた。また、その想定期間は1~2週間という短期間であった」と指摘する。こうした法律の建てつけのため、「要請」や「協力」に従わない場合には、実効性を持たせることが困難な場合もあった。また首相は都道府県知事らに「指示権限」はあるが、首相の指示に都道府県知事が従わなかった場合の規定がなく、その場合の対応は不透明なままだった。

自粛・協力要請といった「お願い」で実効性を確保するには、休業などへの金銭的な補償が欠かせないが、財源には限りがあり、いつまで続けられるのかという保証もない。今なお解決されていない重要な問題の指摘だと思う。

○ITとバイオテクノロジーの遅れ

今回のコロナ禍で多くの人が驚いたことは、ITによるデジタルトランスフォーメーションの遅れと、PCR検査、ワクチン開発に見られるバイオ産業の遅れにあったろう。

検証報告はデジタル化の遅れの一因として。個人情報「分散管理」の方針から、他のデータベースに紐づけや照合ができず、08年の住民基本台帳ネットワークの最高裁判決以降、マイナンバーに厳しい用途制限を強いることになったことを挙げる。結果として自治体レベルで1700の異なるシステムが運用されているのだという。

おそらく国民情報の一元管理が進まないのは、政府・官庁の運用に対して国民の不信や警戒が根強いからだろう。だがこれも「卵と鶏」論争と似ていて、改革が進まない理由探しには意味がない。個人のプライバシー保護や監視国家化への傾斜防止などの原則を堅持しながら、危機管理に当たっては迅速な現状把握や情報共有の仕組みづくりが欠かせないだろう。

ワクチンの開発製造の遅れについて検証報告は、ある外務省関係者の話として、「厚労省はワクチン製造企業をしっかりと育ててこなかった」と述べ、ワクチン産業は非常に高リスクなので、積極的に推進してこなかったこと、また、「厚労省は規制官庁なので産業を育てようという意識が非常に低かったことなどが問題であった」と指摘する。外務省関係者の表現を借りれば、今回のワクチンの研究開発競争も、日本は「いわば3周半遅れ」なのだという。

ITにしてもバイオにしても、政治家は口を開けば日本が先頭集団にいると喧伝し、メディアも日本の優位性や先進性を報じてきた。こうした日本の「遅れ」をなぜ課題と指摘してこなかったのか、メディアにも自己検証が求められているように思う。

なお、検証報告が打ち出した提言は以下の通りだ。私はそのすべてに賛成の立場ではないが、指摘したテーマはそれぞれ、傾聴に値すると思う。

1政府としても緊急事態下の専門家助言組織のあり方について総括・検証を行う

2省庁横断的な司令塔機能の下、行政のデジタル基盤を抜本的に強化する

3「事業の継続」から「事業の強化」へ。構造改革を事業支援の条件とする

4パンデミック対策などの国家的なテールリスク事案への備えについては各省予算とは別枠で予算確保する

5感染症危機発生時における政府および地方自治体の十分な有事対応体制を確保するため、感染症危機管理に関する予備役制度を創設する

6罰則と補償措置を伴う感染症危機対応法制の見直し

報告書のエディター・大塚隆さんと考える

今回、報告書のエディターを務めたのは科学ジャーナリストの大塚隆さん(73)だった。3月15日、東京在住の大塚さんにZOOMで話をうかがった。ちなみに大塚さんは、私が新人記者として当時の新潟支局に赴任した際の一年先輩で、ずぶの素人の育成と指導にあたってくださった。

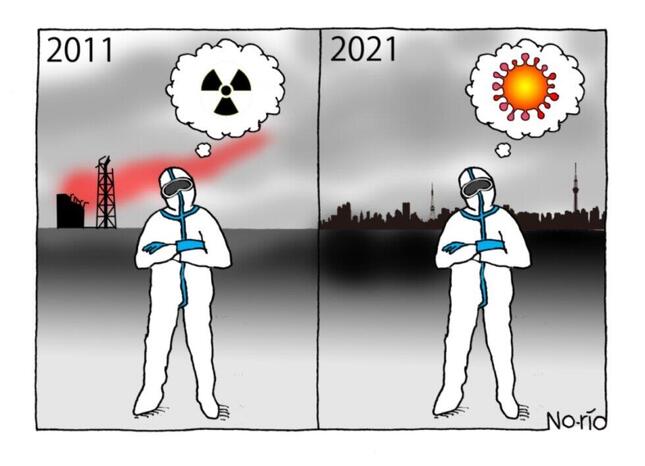

大塚さんは京都大学工学部数理工学科で学び、卒業後は電子機器会社や石油会社などで大型コンピューターのシステム・エンジニアを務めるなど、情報分野の専門家だった。76年に朝日新聞に入社し、92年~95年にアメリカ総局で核問題や宇宙、医学・医療など科学分野全般を担当。2001~04年に東京本社の科学医療部長、その後06年まで朝日新聞アメリカ社の社長を務め、08~10年には日立支局長として東海村を含む茨城県北地域を担当した。

退社後の翌年、東日本大震災で被害のあった県北を車で見て回り、甚大な被害を受けた福島、宮城の津波被災地や内陸で大きな放射能汚染を受けた福島県飯館村から宮城県の女川原発まで足を伸ばして取材した。取材にはロシア製の簡易線量計を持参したが、ちょうど放射性物質を含む風の通り道になった飯館村付近では、線量が急激に高まって、思わず車の中に避難したこともあったという。高線量地域ではニホンザルなど野生動物にも遭遇した。

そんな大塚さんが、APIの前身である「日本再建イニシアティブ」理事長の船橋洋一さんから電話を受けたのは、震災取材から帰途に就く高速道路の車内のことだったという。船橋さんに請われて大塚さんは福島原発事故独立検証委員会(民間事故調)の立ち上げに関わり、検証委員会のワーキンググループとして参加、報告書のエディターとして一人で検証報告書を取りまとめた。ちなみに船橋さんは、大塚さんがアメリカ総局時代の総局長だった。

大塚さんは日本再建イニシアティブが2015年にまとめた「吉田昌郎の遺言―吉田調書に見る福島原発危機」でもエディターを務めた。吉田氏は福島原発事故の処理に当たった当時の所長。前年に公開された吉田氏の政府事故調へのヒアリング調書(いわゆる「吉田調書」)を、民間事故調のワーキンググループメンバー有志が検証したフォローアップ調査だ。

つまり、大塚さんにとって、検証作業のエディターを務めるのは3度目ということになる。

インタビューはまず、3度にわたる検証作業の比較や違いの話から始まった。大塚さんは原発の事故調について次のようにいう。

「原発事故については政府事故調、国会事故調、さらに、我々の民間事故調と、主なものでも3つの事故調が鼎立し、競い合った。さらに東京電力も調査をしていたので、4つの報告があったことになる。政府や国会事故調と民間事故調の違いは、我々には強制的な調査権限がなかったこと。フクイチ(福島第一原発)の見学や事故収拾にあたった幹部や担当者への取材などを再三申し入れたが、東京電力からの協力は全くなかった。幸い、民主党政権は協力的で、事故当時の菅直人首相、枝野幸男官房長官ら、官邸や経産省の幹部は詳細に証言してくれた」

ワーキンググループは弁護士、メディア出身者、原子力の専門家を目指す博士課程の大学院生、社会学や政治学の専門家ら20数人。いずれも本職をこなしながら、週末の朝から夕まで長時間の議論を重ね、政治家らを招いてヒアリングを続け、情報を共有した。メンバーは若手や中堅が中心で、事故検証のための熱気がたぎり、原子力専攻の博士課程の大学院生と原発に批判的な社会科学系の若手研究者との間では「つかみあわんばかりの侃々諤々(かんかんがくがく)の議論をしていた」という。

こうした作業の過程で、「最悪のシナリオ」などの貴重なスクープが生まれた。

これは菅首相が作成を指示し、細野豪志首相補佐官が依頼して原子力委員会の近藤駿介委員長が作成した極秘の内部文書だ。

「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」という表題で、最悪の場合には、1号機で水素爆発が再び起き、作業員が退避すると想定。爆発の6日目から4号機の使用済み核燃料プールの燃料が溶融し、8日目から2、3号機の格納容器も破損。放射性セシウム汚染はチェルノブイリ原発事故で旧ソ連が定めた住民の強制移転基準の地域が原発から170キロ圏、自主移転基準の地域が250キロ圏に広がり、首都圏にまで影響がおよぶ可能性があると試算した。まさに「恐怖のシナリオ」であり、原子力の専門家が事故直後に、そうしたシナリオも想定しなければならなった事態の深刻さを、初めて明るみに出した。

今回のコロナ対応の検証作業は、緊急事態宣言下ということもあって、メンバーが集まり、共同作業をするというわけにはいかなかった。だが検証作業にあたる20人足らずのメンバーの士気は高く、ごく短期間のうちに集中的なZOOMによる聞き取りや資料収集に力を入れた。当時の安倍晋三首相、菅義偉官房長官もヒアリングに応じ、巻末には西村康稔・コロナ感染症対策担当相、専門家を束ねる尾身茂・地域医療機能推進機構理事長への特別インタビューも収録している。

前述したように、今回のコロナ検証でも、厚労省が政治家らに説明する際に使ったPCR検査拡大方針への「反論」など、貴重な文書をいくつも発掘した。

メディアは、なぜ検証できないのか

今回の検証報告を読んで私が感じたのは、以前であればこうした本格検証は、メディアが担っていた、ということだった。

欧米にはシンクタンクは珍しくなく、米国では政党系のシンクタンクが、下野した政府高官の受け皿になって、政策の提言などに関わる。こうした「回転ドア」の受け皿と呼ばれる政党系以外にも、独立系のシンクタンクが数多く、政策を研究・検証・提言している。

だが日本のシンクタンクの多くは金融機関の調査部門を拡充し、自治体や企業を相手に調査や企画を請け負うことが一般的だ。

では、欧米などの独立系シンクタンクに当たる機能を引き受けるのはどこか。私はメディアがそれを引き受け、少なくともその任にあたることが目標だろうと思ってきた。

だが、以前は大きな事件・事故が起きた時には決まって取材班を立ち上げ、徹底的に検証してきたはずのメディアの影が、このコロナ禍においては、著しく薄いように思う。もちろん、緊急事態宣言など、大きな節目ごとに政治・官庁・経済界や医学界の動きを追って克明に報じてはいるが、PCR検査の「目詰まり」の構造的な問題や、IT・バイオ産業の決定的な遅れなど、コロナ禍が鮮明にした日本の問題や課題に迫った検証は、数少ないように思う。

かつて新聞社でさまざまな検証に携わった大塚さんは、日本のメディアには専門家にアドバイザー役を担ってもらうことはあっても、専門家の知見を十分に活用したり、その協力を全面的に仰いだりするという発想そのものが希薄だったのではないか、という。それは自らの力を過信しすぎているという側面もあったのかもしれない。私の知る範囲でも、外交文書の公表に当たって歴史研究者と協力したり、政治動向調査に当たって政治学者の協力を仰いだりするなど、ごく一部に留まっている。大塚さんはさらに、今回は記者クラブ制度の弊害が、もろに出たのではないか、とも指摘する。

「役所の発表文書を横縦に文章に書き換えるだけで、一日に何本かの記事を書き、仕事をした気になってしまう。厚労省のPCR検査抑制の方針に批判的な視点を持って取材するという記者がどれほどいただろうか」

あえて言えばコロナのような専門性の高い分野では、記者の側の専門知識の不足という問題も指摘できるのかもしれない、と大塚さんはいう。さらに原発事故調では大手紙のほか地方紙、週刊誌の元記者も参加していたが、「一番突破力があったのは週刊誌の記者だった」という。

ある日、検証プロジェクトに事故直後の原発の緊迫した状況について有力な情報提供があった。だれを確認に向かわせるかというときに、大塚さんが託したのは元週刊誌記者だった。海外でも有名になった、後に『フクシマ50』と呼ばれる事故収拾に当たった「決死隊」の様子を「防護服姿の作業員はみな、顔面蒼白だった」などという詳細な証言を入手してくれた。こうした事実がまったく報じられていない段階だった。この話は報告書の巻頭を飾った。

大塚さんはさらに、コロナ禍で取材が対面からZOOMに切り替わり、取材力が落ちている可能性もあるのではないかと指摘する。

「全く初対面の人にZOOMで取材するのには限界がある」。

大塚さんはかつて、医療取材で、ある旧帝大の医学部教授にインタビューした際のエピソードを教えてくださった。その基礎医学系教授は、ある大家の愛弟子で、いつも机に恩師の写真を飾っていた。その恩師に批判的な発言をした時に、写真を裏返しにして話したのだという。

「そうした仕草から、その教授と恩師との関係もわかり、人間関係への理解も深まる。ZOOMには、そうした対面取材で感じる手触りや触感がなくなり、取材相手への理解を深める材料が蓄積されない。ZOOMで取材は完結しない。研究室や実験室、教授室に行くだけでも、様々な情報が入ってくるはずだ」

今回、コロナ禍を通じて大塚さんが感じたのは、欧米の感染症医学の層の厚さだったという。

「かつて熱帯感染症が多い熱帯、亜熱帯に植民地を多く持っていた英、仏、スペインなどでは、もともと感染症研究の蓄積があり、人材も豊富だ。米国も海軍や陸軍に大きな研究機関があり、研究者も多い。日本にも国立感染症研究所のほか、北大人獣共通感染症リサーチセンター、東京大学医科学研究所、大阪大学微生物病研究所、長崎大学熱帯医学研究所など専門機関はある。しかし、欧米に比べ、予算や人員は圧倒的に限られている」

これは公衆衛生にもいえることだ。今回の検証報告でも、「日本の医師は臨床医学系、基礎医学系、社会医学系の3系統に分類できるが、層の厚さは社会医学系が最も劣る。日本には医学部医学科を持つ大学は82あるが、2020年3月現在、公衆衛生大学院(SPH)を持つのは5大学、医学系大学院に公衆衛生学の修士号を授与するプログラムも14校に過ぎない」と指摘している。

「日本の厚生行政では、これまで公衆衛生に高い位置づけがなされてこなかった」と大塚さんは言う。

今回、大塚さんがコロナ対応で最も印象的だったのは、米国で感染拡大防止の司令塔になり、しばしばトランプ前大統領と激しく対立した国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長をテレビで見た時だったという。

「彼は80年代半ばから所長を務め、90年代初め、私もエイズ研究の統括研究者だった彼に直接インタビューをしたことがある。つまり、30年以上も所長をやっていて最前線に立っている。アメリカでは感染症対策に継続性があり、これぞという人材は年齢にかかわらず研究を続けられる。日本にもそうした継続性が必要でしょう」

日本は幸いにも2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)や、2012年の中東呼吸器症候群(MERS)では感染からまぬかれた。SARSの感染が拡大した香港や台湾では、その体験から感染症の深刻さを実感し、将来への備えに怠りなかった。MERS感染を経験した韓国も備えを重ねてきた。たまたまの「幸運」で被害を免れた日本は、その教訓をその後に活かすこともできずに終わった。

だが、日本でも感染が拡大した09年の新型インフルエンザについて、厚労省が設置した対策総括会議では、翌年に問題点をまとめ、提言をしたにもかかわらず、その後も提言は置き去りにされたままだった。今回1線で活躍している専門家は尾身氏を初め、09年の新型インフルエンザ対応に当たった経験者が多いが、その司令塔を支える保健所、地方衛生研などの予算や人員は削減され、乏しい人材資源や装備、検査体制を「現場の頑張り」で補うしかなかったことになる。

「緊急事態宣言は、医療や検査体制を強化するための時間稼ぎだったはず。でも宣言が解除されると警戒心が緩み、政府は経済回復に前のめりになった印象がある。この間に、病床をもっと増やしたり、医療機関同士の連携を深めたりするなど、やれることはいくらでもあったはずだ」

大塚さんに話をうかがって、改めて検証作業の重要性を思い知った。どの対策が有効で、どの対策に効果がなかったのか。そして対策がうまくいかなかった点はどこにあり、その背景にどんな構造があるのか。

今回、委員を含めて20数人の専門家や研究者は、それぞれの本職をこなしながら、短期間に集中して検証作業を仕上げた。数百人規模の陣容を抱えるメディアは、日ごろから数多くの専門家や研究者に取材を重ねてきたはずだ。そのメディアが検証をできないというのなら、できないことの理由と構造を、まずは自己検証するべきではないだろうか。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。