熾烈化する世界のワクチン争奪戦で、日本は大きく出遅れている。その背景に、バイオテクノロジーの分野で明確な戦略目標を持たなかった日本の「失われた20年」がある。

そう指摘する日本医学ジャーナリスト協会の浅井文和会長(63)と共に、ワクチン問題を考える。

「失われた20年」の中身

浅井さんは、京都大理学部生物科学系でニホンザルの発達過程について研究し、1983年に朝日新聞に入社。初任地の長崎支局で4年間勤務した。ちなみにこの時期は、本島等市長が原爆被害について、世界に向けて発信を始めた時期にあたり、その言動を報じながら、原爆を生み出した科学と政治についてその後深く考えるきっかけになったという。

その後、九州にある西部本社の経済部、学芸部で働き、90年から27年間、東京や大阪にある科学部、科学医療部で記者や編集委員(医療担当)を務めた。

2017年に会社を早期退職して東京大大学院に入り、公衆衛生学修士の専門職学位課程を修了。今は4年間の医学博士課程の2年目に在籍している。昨年から、発足33年のNPO法人日本医学ジャーナリスト協会会長を務めている。

東京在住の浅井さんに、2021年2月27日、ZOOMで話をうかがった。ちなみにその日の朝刊は1面で、高齢者3600万人分のワクチンを、6月末までに自治体に配送するという政府方針を伝えていた。浅井さんへのインタビューはその話から始まった。

「このデータを見てください」

浅井さんが示したのは「Our World in Data」というサイトに掲載された新型コロナ・ワクチン接種の各国別ランキングだ。少なくとも1回の接種を受けた人が国民の何パーセントかを示している。(以下は3月2日現在の数値。人口100万人以下の国・地域を除く)

(1)イスラエル 55・6%

(2)アラブ首長国連邦 35・2%

(3)英国 30・2%

(4)チリ 18・8%

(5)バーレーン 17・8%

(6)米国 15・5%

(7)セルビア 14・3%

(8)トルコ 8・4%

(9)デンマーク 7・8%

(10)ノルウェー 6・2%

この後は、ポーランドに次いでスロバキア、スペイン、独、伊、仏の欧州諸国が並び、ブラジル、ロシア、バングラデシュ、インドネシアが次いでいる。もちろん、面積の大きさや全人口の規模、資金力などに大きな違いがあり、一概に比較はできない。さらに安全性や副反応の可能性を考えれば、ただ早ければいいというものでもないだろう。

だが、それにしても、日本が大きく出遅れていることは歴然としている。ちなみにこのサイトは英オックスフォード大の研究者の協力のもと、世界の科学者や研究者がグローバルな問題についてデータを共有する狙いでつくられた。データの提供者やグラフの編集者の名も明記されており、ワクチン接種情報は毎日更新されている。

もちろん、こうしたデータは各国別に事情を探る必要があるが、浅井さんはこのランキングに「バイオテクノロジー」の勢力分布図を感じるという。

厚労省サイトによると、現在、世界で製造・緊急使用許可を受けたワクチンは、各国別に次のようなものがある。

(1)米国

ファイザー社・ドイツのビオンテック社

モデルナ社

ジョンソン・エンド・ジョンソン社

(2)英国

アストラゼネカ社とオクスフォード大

厚労省サイトにはないが、この他、実用化されているものには

(3)中国

シノファーム社

シノバック社

カンシノ社

(4)ロシア

ガマレヤ研究所(スプートニクV)

(5)インド

バーラト・バイオテック社

接種率トップのイスラエルは、ネタニヤフ首相がファイザー社のCEOと17回にわたって直接交渉をし、他国に先行して契約を結んだ。高値をつけたとみられるだけでなく、全国民の医療情報をデジタル管理するシステムを通し、各種統計を提供する条件で思惑が一致したとみられる。「モデル国」として、どの程度の接種で集団免疫が実現できるか、など「社会実験」の意味合いがある。

接種率第2位のアラブ首長国連邦は米ファイザー、英アストラゼネカ、中国シノファーム、ロシアのスプートニクVなどを手広く入手して上位につけた。

ワクチン開発国は当然、自国優先でワクチンを確保している。EUを離脱した英国はEUの共同調達の枠組みには加わらず、接種で先行した。さらに120億ポンド(1兆7620億円)の巨費を投じて米ファイザー社製など7種類のワクチンを調達した。

中国は巨大経済圏構想「一帯一路」にかかわる国を中心に53か国・地域にワクチンの無償援助を表明し、アジア諸国など14か国に先行援助を始めた。

他方、世界一のワクチン製造能力を誇るインドも、英アストラゼネカ社とライセンス契約を結び、国内で生産したワクチンを近隣諸国などに無償供与を始めた。

これとは対照的に、共同調達の枠組み作りで出遅れたEUは、後塵を拝し、域内製造ワクチンを域外に輸出する際には、毎回数量を報告させて許可するという「輸出管理」に踏み切った。当座はEUに供給を頼るしかない日本が大幅に出遅れているのは、そのせいだ。

こうした事情を顧みれば、ワクチン開発・製造能力のある国が、ワクチン確保で優位に立つばかりか、他国への供与配分で有利な「ワクチン外交」を展開していることがよく分かる。浅井さんはこう嘆く。

「米英はバイオテクノロジー大国。中国、ロシア、インドもバイオテクノロジー大国を目指すという明確な国家戦略を立ててきた。一方この間の日本は、『失われた20年』だった」

「ヒトゲノム計画」への日本の貢献

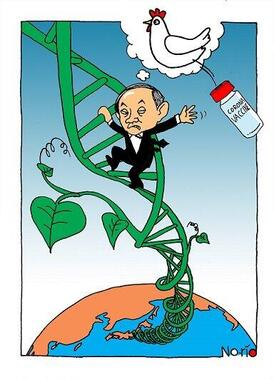

浅井さんによると、90年代にバイオテクノロジーの機運を盛り上げたのは、ヒトの全遺伝情報を読み解く「ヒトゲノム計画」だった。

ヒトゲノムは、人間の全遺伝情報のことだ。DNAは4種類の塩基(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)から成っている。ヒトゲノム計画はヒトの細胞に含まれている30億個の塩基対の並び方を順に読み取って、いわば地図を作ることを意味する。

DNAの二重らせん構造を明らかにしてノーベル賞を受けたジェームズ・ワトソン博士らが1986年、米国で開いたヒトの遺伝学に関する大規模な会議で「ヒトゲノム計画」推進論を提案し、論争になった。

その背景には、当時すでに、遺伝情報をめぐる発見や技術開発が相次ぎ、医療や医薬品開発に役立っていたという事情があった。

がんを引き起こしたり抑制したりするヒトの遺伝子が次々と見つかり、遺伝情報解析ががん治療に役立つという期待が高まった。80年代半ばにはDNAを大量にコピーするPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)の技術や遺伝情報を読み取る自動配列解読装置(シーケンサー)も開発されていた。

米国は1990年、15年間で全遺伝情報を解析する「ヒトゲノム計画」を発表した。この計画は、翌年以降、英国を中心とする欧州、日本などの協力を得て「国際ヒトゲノム計画」に発展し、世界で3千人以上の研究者が協力する態勢が生まれた。

一方、こうした公的研究とは別に、ゲノム解読を医薬品開発などに役立てたいと、米国の民間企業も独自の解読に挑み、競争は激化した。

日米欧の国際チームは2000年、ヒトゲノムの大まかな内容を示す「概要版」を発表。

さらにワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造を発見して50年の節目となる2003年4月、米・英・独・仏・日・中6カ国首脳はヒトゲノムの解読完了を宣言した。

当時、ゲノム解読の最前線を米英などで現地取材していた浅井さんは、「その後の展開が日本とはまるで違った」という。

小渕政権「ミレニアム・プロジェクト」の末路

日本では98年に政権の座に就いた小渕恵三首相が99年12月、情報化、高齢化、環境対策などを柱にした「ミレニアム・プロジェクト」(新しい千年紀プロジェクト)を策定し、その中にゲノム解読を位置付けた。このプロジェクトは、以下のように格調高いものだった。

新しいミレニアム(千年紀)の始まりを目前に控え、人類の直面する課題に応え、新しい産業を生み出す大胆な技術革新に取り組むこととし、これを新しい千年紀のプロジェクト、すなわち「ミレニアム・プロジェクト」とする。具体的には、夢と活力に満ちた次世紀を迎えるために、今後の我が国経済社会にとって重要性や緊要性の高い情報化、高齢化、環境対応の三つの分野について、技術革新を中心とした産学官共同プロジェクトを構築し、明るい未来を切り拓く核を作り上げるものである。

その目標の一つが、「高齢化社会に対応し個人の特徴に応じた革新的医療の実現(ヒトゲノム)と、豊かで健康な食生活と安心して暮らせる生活環境の実現(イネゲノム)」だった。具体的には、「2004年度を目標に、高齢者の主要な疾患の遺伝子の解明に基づくオーダーメイド医療を実現し、画期的な新薬の開発に着手する」などの事業計画を掲げた。ヒトゲノム解析についても、「ヒトの遺伝子約10万個のうち、ヒトの体内で発現頻度が高い約3万個について解析を実施(2001年度目標)」するなど、具体的な期限も設定している。

もっともこのプロジェクトには、「2001年度までに、全ての公立小中高等学校等がインターネットに接続でき、すべての公立学校教員がコンピュータの活用能力を身につけられるようにする」とか、「2005年度を目標に、全ての小中高等学校等からインターネットにアクセスでき、全ての学級のあらゆる授業において教員及び生徒がコンピュータを活用できる環境を整備する」などの目標も掲げられており、コロナ禍でIT導入の遅れの惨状が明らかになった今読むと、「画餅」か「夢物語」に近い。

周知のように小渕首相は2000年4月に脳梗塞で意識不明となり、昏睡状態のまま5月に62歳で亡くなった。その間、執務不能のため首相臨時代理に指名されたとする青木幹雄氏らが中心になって、後継に森喜朗政権を誕生させた。もしあのまま小渕政権が続いていたら、ミレニアム計画はどうなっていたか。言っても詮無き事でしかないが、その後のプロジェクトは一転、「喪家の犬」になってしまったようだ。

「ミレニアム・プロジェクトは、バイオテクノロジーやITといった先端科学技術の分野に研究費を投入し、他国よりも先回りするという発想だった。しかし、ゲノム解析完了後、日本は特許を取って新薬を開発する『ゲノム創薬』といった早急な医療応用に力を入れた。もちろん、その分野の競争は激しい。だが欧米ではそれに加え、『ポストゲノム』時代に基盤技術を構築する長期目標を立てた。その違いは大きい」

浅井さんはそう指摘する。その象徴といえるのは、国際ヒトゲノム計画が終わった翌年、米国立ヒトゲノム研究所が次の目標に設定した「1000ドルゲノム」計画だ。

これは1人分のゲノム解析にかかる費用を1000ドルに下げる目標を設定し、ゲノムをより早く、安く解析できる新技術を後押しするプロジェクトだった。こうして、恩恵を受けたイルミナ社などは高速のシーケンサーを開発した。次世代シーケンサーの開発で、診断法や治療薬につながる手がかりが見つけやすくなり、バイオテクノロジーにかかわる人材も厚みを増した。

国際ヒトゲノム計画で、日本が国際プロジェクトで果たした貢献度は全体の6%ほどだった。当時は「ゲノム敗北」とも言われた。だが、浅井さんが当時の事情を今の大学院生に話すと、みんな驚くのだという。「6%も貢献していたのですか」という驚きだ。裏を返せば、その後の日本の技術開発や人材育成は、それほど立ち遅れたということだろう。

「今回の新型コロナウイルス対応で、中国はウイルスのゲノムをいち早く解析して遺伝配列を公開した。その情報をもとに人工的に合成したDNAの断片(プライマー)でPCR検査もできるし、変異ウイルスも突き止められる。RNAやDNAを使ったワクチンがこれほど早くできるのも、バイオ技術や人材の蓄積があってのこと。中国のゲノム企業BGI社は昨年2月、武漢に1日1万件のPCR検査ができる施設を急遽作って稼働させた。上海などから人材と装置をかき集めたようだ。中国はバイオ技術の層が厚い」

日米中の違いはどうして生じたのか

どうして、このような差が生じてしまったのか。政府はこの間、「選択と集中」と呼ばれる政策を取り、研究の国際的競争力を高めようとしてきた。大学教員の人件費や研究室に使われる「運営費交付金」を年1%削減し、研究者が応募・審査を経て獲得する「競争的資金」を増やしてきた。大学間に競争させるさまざまな補助金も導入した。少数精鋭に多額の資金を投入して成果をあげるという仕組みは機能しなかったのだろうか。浅井さんはこういう。

「アメリカの研究機関は、成果を出し続けなければ資金を得られない。危機感を持ち、真剣そのもので汗水を流す。期間内にうまくいかなければ、すぐに退場を求められるからだ。つまり、競争原理が正しく働いている。日本の場合は政府お気に入りの研究機関に資金配分が偏り、しかも簡単には研究費を削られない。ゲノム研究でも、私立大はあまり予算に恵まれなかった」

浅井さんは、新たな産業を興そうとすれば、目先の金を生み出す短期的な視点ではなく、長期にわたって基盤技術を集積し、技術者の育成を図ることが必要だという。

ITでいえば、米国にはシリコンバレーがあり、中国には深センのIT集積地がある。

「インドには、ITの人材が集まるハイデラバードなどがあり、先端研究を続けている。日本になぜGAFAが誕生せず、なぜシリコンバレーが生まれないのか、ということを、真剣に考える必要があります」

日本に優位性があるとすれば、それはどこにあるのだろう。浅井さんは、医療情報でいえば、日本の国民皆保険制度が重要な資産だろう、と指摘する。

「日本の場合、国民皆保険の長い歴史があり、診療データを匿名化して解析できる医療情報データベースがあります。その意味での医療データ解析は、日本ではかなり進んでいます。問題は、そうした情報を扱うインフラのような情報産業が育っていないことにあります」

日本の場合、大手の情報産業は官庁や病院の発注を受けていれば、そこそこ収益をあげることができた。生産性を上げなくても、独創的な技術を開発しなくても、すぐに退場を迫られることがなかった。そうしたぬるま湯の環境が、かえってチャレンジ精神をそぐ、ということだろう。だが、少子高齢化や人口減少で内需の市場が狭まりつつある今、そうした発想で生き残ることはできないだろう。

浅井さんは、科学・医療に限らず、報道には「アジェンダ・セッティング」の機能が重要だという。これは「議題設定」機能とも呼ばれる。米国のマックスウェル・マコームズとドナルド・ルイス・ショーが1972年の論文で提唱した考えで、メディアには事実を報道するだけでなく、課題や議題を定義し、社会に問題提起する機能もあるという考えだ。浅井さんは、「日本のメディアは連日、新規感染者数やワクチンの配送状況など、目の前で起こったことや、今起きていることは報じる。一方で、インドのワクチン開発と生産はほとんど報じられない。なぜ、どうしてこういうことが起きたのか、見えない課題を掘り起こし、問題提起することも重要ではないか」という。

ワクチンの製造や調達の遅れの背景に、バイオテクノロジーにおける日本の「失われた20年」を読み取る浅井さんの問題提起は、まさに「議題設定」の典型といえるのではないか。

PCR検査 医療報道の難しさ

冒頭でご紹介したように、浅井さんは新聞社をやめて大学院に進み、公衆衛生学修士の課程を修了して今は博士課程にいる。

耳慣れない言葉だが、公衆衛生学修士(MPH)は、経営学修士(MBA)と同じように、実務を含めた専門職の養成課程だ。浅井さんによると、米国では、公衆衛生学修士を持っている科学・医療記者はそう珍しくはないが、日本では浅井さんの知る限り、他社の記者にもう一人いるだけだという。

深い専門知識を共有していないと、コミュニケーションに誤解やズレが生ずることもある。

たとえばPCR検査の精度について、臨床の場では「感度」や「特異度」が問題になるが、昨年来のコロナ報道で、このことを正しくとらえた記事は少なかった、と浅井さんはいう。

「感度」と「特異度」について、東大保健センターのサイトでは、次のように説明している。

新型コロナウイルス感染症も含め、疾患の検査にはその精度を検証する必要があります。その指標として感度、特異度、陽性的中率などがあります。感度はその病気に罹患している人の中で、検査で陽性になった人の割合、特異度は病気に罹患していない人の中で、検査で陰性になった人の割合、陽性的中率は検査で陽性の人の中で実際にその病気に罹患している人の割合です。

そうした前提のうえで同サイトはPCR検査の精度について、次のように説明する。

PCR法では検体採取や検体保存の条件などで偽陽性(本当は新型コロナウイルス感染症で無いのに、陽性と出てしまう)、偽陰性(本当は新型コロナウイルス感染症であるのに、陰性と出てしまう)が起こりえます。この割合ははっきりしていませんが、PCR検査の感度(新型コロナウイルス感染症の方で、PCR検査が陽性となる割合)は現時点では高くて70%程度と考えられており、検査結果の判断は慎重に行う(PCR法で陰性でも、新型コロナウイルス感染症でないとは言い切れないことがある)必要があります。

すぐには理解しづらいが、今のところ、「偽陽性」や「偽陰性」の割合はよくわからないが、実際に感染した人が陽性と判明する「感度」は、高くて7割程度という説明だ。

だが、実際の報道記事の中では、この「感度」を、「陽性的中率」(「検査を受けた人のうち、真の罹患者を示す割合)と混同されかねない記述があった。この「陽性的中率」について、同サイトは次のようにいう。

この陽性的中率は、罹患率によって変化します。罹患率が低下すると、陽性的中率も低下することになります。PCR検査をより多くの人に施行すると、その集団内での罹患率は低下することが予想されるので、陽性的中率は低下、つまり実際には罹患していないにもかかわらず陽性と判定される人が増加することになります。

「PCR検査をできるだけ多く実施すれば、感染の実態がわかる」。そうした主張に対し、浅井さんは以上のような説明を踏まえ、「感染者の割合や検査の感度を勘案すれば、簡単にはそう言い切れないことがわかる」と指摘する。

また、「感度」が約7割ということを理解してもらわないと、救急医療などの現場で陰性反応が出ても3割が外れているのではないかと疑い、感染者用と非感染者用以外に第3の部屋を設けて再検査をするなど、現場の大変さが理解されない、とも言う。「実際の臨床では医師が咳や発熱などの症状を診て総合的に判断しています」。

浅井さんは、昨年1月から6月までの朝日、毎日、読売3紙の東京本社版朝夕刊から、「新型コロナウイルス」というキーワードで記事を検索し、計量テキスト分析を行った。

その結果、2万5983件の記事のうち、PCR検査の「感度」について言及した記事は5件しかなかったという。それは以下の記事だ。

3月 毎日「坂村健の目:正しさの確率」

5月 毎日「抗原検査、どう使う?=青野由利」

5月 毎日「新型コロナ:新型コロナ 抗体検査キット、注文殺到 15分で判定、院内感染防止も」

5月 毎日「新型コロナ:新型コロナ 発症前検査、PCR拡大に慎重論 専門家、精度問題視」

6月 読売「基礎からわかる新型コロナ検査=特集」

一方、記事の中で「精度」に触れた記事には、次のような用例があったという。

「PCR検査で感染患者を「陽性」だと正しく診断できる精度は70%程度とされる」

「PCR検査の精度は6~7割と考えた方がいい」

「抗原検査はPCR検査に比べ、精度が低いとされる」

「唾液を使うPCR検査も精度が課題とされた」

こうした分析から浅井さんは、次のように指摘する。

「一般読者は『精度=陽性的中率』という受け止め方をしやすいのではないか。PCR検査に関して感度・特異度を説明した記事の数は少なく、『精度』と書き換えることによって誤解を生みやすい状況が生じていたと思う」

放置された「新型インフルエンザ」の教訓

ただ、科学報道をめぐるこうした問題があるからといって、今回のコロナ禍で、日本のPCR検査が目詰まりを起こしたことを正当化してはならない、と浅井さんはクギを刺す。

2009年に流行した新型インフルエンザについて厚労省は、専門家による「対策総括会議」を設け、翌年に報告書をまとめた。その提言のうち、「サーベイラナンス」の項目に、次のような記述があった。

厚生労働省及び国立感染症研究所によるサーベイランス実施体制の一元化や、サーベイランス結果の情報開示のあり方について、検討すべきである。

各国のサーベイランスの仕組みを参考にしつつ、国立感染症研究所、保健所、地方衛生研究所も含めたサーベイランス体制を強化すべきである。とりわけ、地方衛生研究所のPCR検査体制など、昨年の実施実績を公開した上で、強化を図るか民間を活用するのか検討するとともに、地方衛生研究所の法的位置づけについて検討が必要である。

また、サーベイランス担当者について、その養成訓練の充実を図るべきである。

浅井さんは、当時自らも参考人として会議に出席し、「スポークス・パーソンを設けるべき」などの意見を陳述した。

「総括会議の提言はその後放置され、現場への機器配置強化や人材育成がなされていなかった。検査体制が準備不足だったことは否定できない。特に1月から5月にかけては、PCR検査が不十分だった」

専門性を高めるために日米の医療報道を比較して、浅井さんは次のようにいう。

「アメリカでは、医療専門家と医療記者の間に信頼関係があり、コミュニケーションや議論が日常的に行われている。日本では大手メディアが専門記者を育てているが、まだまだだと思う」

浅井さんがその例として語るのは、3年前に参加した「ヘルスジャーナリズム2018」だ。これは、全米の医療・健康ジャーナリストの連合組織、「ヘルスケアジャーナリスト協会」(AHCJ)の年次大会だという。その年には4月12日から4日間、アリゾナ州フェニックスで開かれた。

米国では当時、オバマ元大統領の医療保険制度改革(オバマケア)に対して、トランプ前大統領が批判を強め、それが大きな争点になっていた。当然、メディアの関心も高い。

その年の大会には、会員1500人の約半数にあたる720人以上の大手紙、地方紙、フリーランス記者、ジャーナリズム専攻の学生らが参加した。

大会ではテーマごとに1時間半ほどのパネル討論が同時並行で行われ、その数は4日間で60にも及んだ。テーマはアルツハイマー病、遺伝子治療、幹細胞研究など医学の最新情報から、ホームレスの健康、健康格差、医療政策等の社会問題まで、きわめて幅広い。

その大会に参加して浅井さんが痛感したのは、アメリカにおける医療・健康ジャーナリストの層の厚さだった、という。AHCJの会員数約1500人に対し、日本医学ジャーナリスト協会の個人会員数は約280人だ。米国の人口が日本の2倍強としても、かなりの差だ。会場で出会ったジャーナリストには50代、60代も多かったという。長年、医療・健康問題に携わり、その年次大会のような場で交流して新知識を学び、キャリアを積み上げるわけだ。

日米の層の厚みの違いの背景にあるのは、日本のメディアの人材育成システムにある、と浅井さんは指摘する。

「日本の記者は同じ社で長年勤め続けることが多いが、米国ではやりがいのある仕事を求めて新聞やネットメディア、大学などへ移り、専門性を高めていける。私は幸運にも希望通りに医療分野の取材を担当できたが、記者の希望が必ずしも社内で認められるわけではありません」

ではどうしたら、専門性を高めていくことができるのか。浅井さんは、AHCJの年次大会のように、他のメディアの人たちと「どう取材すれば良い記事が書けるか」というノウハウを互いに教えあい高めあう場が有効だろうという。

「東京に拠点を置く科学・医療記者は専門家や官庁を取材する機会もあるが、地方にいると、なかなか難しい。日本医学ジャーナリスト協会では、昨年7月から、岡部信彦・川崎市健康安全研究所長や感染症専門医の忽那賢志・国立国際医療研究センター国際感染症センター医長、中川俊男・日本医師会会長、武藤香織・東京大学医科学研究所教授、樽見英樹・厚生労働事務次官らのオンライン講演を開いてきた。今後もオンラインで講演会やシンポジウムを開き、地方にいても専門知識を学べる機会を増やしていきたいと思う」

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。