書道家、美術家として国際的に活躍し、エッセイストとしても知られた篠田桃紅さん(本名:満洲子)が2021年3月1日、老衰のため亡くなった。107歳だった。3日、各メディアが報じた。

旧来の書道界から離れ、独自の感性で「墨アート」という新しいジャンルを切り開き、100歳過ぎても個展を開いてベストセラーも出すなど生涯現役を貫いた。映画監督の篠田正浩さんは従弟。

「墨アート」として国際的な評価

1913年、旧満州の大連で生まれた。父は東亜煙草株式会社の大連支店長で、実家は岐阜の大地主。漢学の素養があり、篆刻や書も巧みだった。篠田さんは幼少時から父に書を習った。さらに一番で入学した東京府立第八高女でも、当時高名だった師の指導のもと、和歌や書に励んだ。

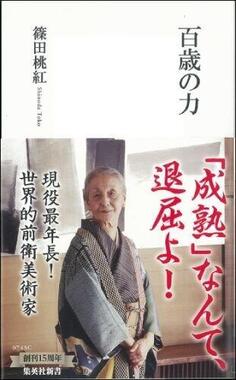

「わがままな性格で、ひとさまのおうちに嫁いで、そこの風習になじんでおだやかにやっていく自信がない」「何とか一人でも暮らしていけるようにしなくては」(自伝『百歳の力』、集英社新書、以下同)。

ということで、女学校を出てしばらくしてから近所の人などを集めて習字の練習会を始める。23歳のとき、早くも銀座・鳩居堂で最初の個展。「才気煥発だが、根無し草」と書道界からは酷評された。戦前の書道界は伝統主義。日本や中国の古典を忠実に真似ることが「根」であり、基本とされていた。篠田さんは、自分も真似は書けるが、それでは創造と言えないと、若いころから「自由な表現」にこだわっていた。

戦争が終わり、「自分流」にさらに磨きをかける。新しい抽象的なスタイルの書にも挑戦し、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)のアート好きの人などの間で注目を集めるようになる。その縁もあって1956年、43歳の時、米国で展覧会を開く話がまとまった。「墨の芸術、海を渡る」と日本の新聞でも大きく取り上げられた。

米国はちょうど抽象絵画や現代美術の隆盛期。2年間滞在し、シカゴの美術館やワシントンDCのギャラリーなどで展覧会を開く。前衛的な「墨アート」の作家として国際的な評価を不動のものにした。

『一〇三歳になってわかったこと』が50万部超のベストセラー

日本の書道界は、主要な書道団体に属して受賞歴を積み、栄達の階段を上がる仕組みだ。頂点にたどり着いた人が文化勲章などを受章する。篠田さんのように、国内の団体展とは距離を置き、海外での評価が先行するのは異例だ。

作品が独創的で、先駆的だったこと、米国人がエキゾティズムを感じたことが海外で人気を博した大きな理由だった。篠田さんも、「水墨という、ほかにはない材料で描いているから非常に有利だった」と認める。ただし、「誰でも真似してやってみるけど、こりゃあ、ダメだっていうのであきらめる。墨というのはそんなに簡単に手なづけられる材料ではないんですよ」と難しさも強調する。修練を積めば、「この程度の墨を筆に含ませて、この速度で引けばこうなると八分ぐらいの予測はできるようになるが、あとの二分は分からない。天気や体調で日々変わる。墨はいつも裏切る。思い通りにいかないから面白い」と魅力を説明していた。

作品は内外の主要美術館に多数収蔵され、在外公館や有名ホテルなどの壁面も飾る。個展も多い。随筆家としても人気があり、79年には随筆集『墨いろ』で第27回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞している。このところ、『百歳の力』(集英社新書)、『一〇三歳、ひとりで生きる作法』(幻冬舎)、『人生は一本の線』(幻冬舎)など出版が続き、『一〇三歳になってわかったこと』(幻冬舎)は50万部を超えるベストセラーとなった。

若いときは結核にもなり、長生きは望めないと思っていた。「百歳なんて言うのはまったくの予定外」。凝った食事をするわけでもなく、三、四十代のころの着物をそのまま着続けるなど、「ほどほど」を心がけて生きてきた。

だが、「仕事というのは百歳を過ぎても、本当にきりがありません」。一つの作品を仕上げている途中に、いつも次の作品への思いが湧きだす。それが生きるエネルギーになっていた。

生涯、独り身。著書の中で、「精神的な先達」として女学校時代の英語教師、北村ミナ先生の名を挙げている。詩人の北村透谷(1868~94)の妻で、透谷が自殺したあと、一人娘を透谷の母に預けて、単身米国にわたった。皿洗いをしながら勉強を重ねて帰国。篠田さんの女学校の英語教師に。

自身の体験も踏まえ、生徒たちには、「女の人も、なにか一つの仕事というものができるようになることをすすめます」と語っていた。その教えを心に刻み、「一つの仕事」をやり遂げたのが篠田さんの一生だった。