2020年1月20日、米国にバイデン政権が誕生した。就任演説で新大統領が「今日は民主主義の日です」と強調したように、米国はからくも混沌を脱し、民主主義回復に向けて舵を切ったかに見える。民主主義の土台の一つであるメディアはどうか。

日米メディア事情に精通するジャーナリストのマーティン・ファクラーさん(54)と共に考える。

コロナ報道の問題とは

ファクラーさんは米アイオワ州生まれでジョージア州育ち。ダートマス大時代に台湾に留学し、イリノイ大でジャーナリズム修士、カリフォルニア大学バークレー校で歴史学修士を得て1996年から日本でブルームバーグ、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)、AP通信の記者を務め、2005年からニューヨーク・タイムズ(NYタイムズ)東京支局に移って記者、09年から15年まで東京支局長を務めた。その後2年間、独立系シンクタンク「日本再建イニシアティブ」(現アジア・パシフィック・イニシアティブ)の主任研究員兼ジャーナリスト・イン・レジデンスとなり、アジア版副編集長としてNYタイムズに復帰。退任した今もジャーナリストとしてNYタイムズや「フォーリン・ポリシー」などに寄稿している。

日本のメディアの在り方を問う「『本当のこと』を伝えない日本の新聞」(双葉新書)など日本語著書も多く、昨年も「フェイクニュース時代を生き抜く データ・リテラシー」(光文社新書)、「吠えない犬 安倍政権7年8か月とメディア・コントロール」(双葉社)を上梓している。

東京在住のファクラーさんに1月15日、ZOOMで話をうかがった。

昨年のコロナ感染拡大以来、ファクラーさんは米国ジョージア州と日本を何度か往復したが、仕事はほとんど在宅で済ませ、調査や取材もリモートに移行したという。

「前は1時間の会合の往復に2時間をかけるような生活だったが、今は移動の時間がなくなり、効率はいい。もともと今の仕事は、単独で調査をして分析し、レポートを書くことなので、性に合っているのかもしれない」

だが、ジャーナリストしてファクラーさんは、これまで、もちろん現場を踏むことを当然の原則にしてきた。

2011年の東日本大震災の直後には東北各地で現地取材し、迫真に満ちた数々の現地ルポを報告した。

福島第一原発の事故が起きたあと、政府によって当初は「屋内退避」の指示区域、その後「緊急時避難準備区域」に指定された南相馬市原町区にも入り、当時の桜井勝延市長の訴えを世界に発信した。当時、国内メディアの大半は、政府による指示を守り、約2万人の市民が居残った原町区から退避していた。洋の東西を問わず、ふつうジャーナリストは、住民が難民や避難民となって逃げだす紛争地や被災地に向かい、残った人々や、逃げられない人々の現状を伝えるのが、本来の仕事だ。ファクラーさんはその原則通りのことをしたまでだ、という。

「今回の新型コロナウイルスも、福島第一原発事故後の放射能も、目に見えない点では同じです。ただ、コロナウイルスは人から人にうつり、他人にもうつしてしまう可能性がある、という点では違う」

だが、事前に調べた知識と装備があれば、自らを守ることはできる。福島第一原発後ファクラーさんは、事前に専門家からマイクロシーベルトの測定法やリスクについて取材し、ウクライナ製の放射線測定器を持参して取材に入った。

「コロナも同じです。NYタイムズやロイターの記者は、最初に感染源になった中国の武漢に入り、長期に滞在して現地報告を送り続けた。移動制限はあったが、どうすれば安全かを専門家に取材し、防護手段を取れば、現地取材はできます」

だが今回のコロナ禍でも、日本のメディア報道には、当局発表に依存せず、独立した報道機関として取材し、独自報道をする例があまりに少ない、とファクラーさんは指摘する。

「アクセス・ジャーナリズム」の弊害

ファクラーさんは近年、日本のメディアに色濃い当局への密着取材を、「アクセス・ジャーナリズム」と呼んで批判的な見方を強めてきた。権力者と距離を置かず、時には当局に批判の鉾先を向けず、情報源に食い込もうとする姿勢だ。

もちろん米国にも、公式の記者会見以外に、NYタイムズなど有力紙やテレビ局の記者だけが集まる「インナー・サークル」があり、特別のブリーフィングを受けたり、当局に優遇されたりする慣行はある。

だが日本の場合は、記者クラブ制度で同業者が集まり、お互いに抜け駆けしたり、「特落ち」といって、自社だけが特ダネを外したりしないよう、「談合」に近い独特の雰囲気を醸成し、当局を取材源とする「アクセス・ジャーナリズム」の傾向を強めている。ファクラーさんはそう指摘してきた。

その結果、報道は当局発表のものが多くなり、取材源である当局者の機嫌を損ねないよう、批判も抑え気味になる。

たぶんこれには、日米の権力基盤の在り方の違いにも影響されているのだろう。ホワイトハウスに行政権限が圧倒的に集中している米国と違って、少なくとも安倍第2次政権以前の日本では、行政は各省庁に権力が分散し、そのすべてを掌握していなければ、政策の決定過程は取材できなかった。従って、各省庁ごとに記者クラブができ、それらの情報を総合して全体像を再構成する必要があった。クラブに常駐する記者は、ふだんは当局の発表ものを書くか、事前に情報を入手して、いずれは公表される当局の文書を「特ダネ」として抜くことを競うようになった。それが当局と癒着し、当局に操作されるリスクを高めることにつながる危険性は、米国以上にあったのではないか、と思う。

さらに、国会などで日常的に議員から質問を受け、批判もされる日本の首相と違って、アメリカの大統領はふつう、議会に立ち会うこともなく、質問や批判にさらされるのはメディアとの会見などに限られる。アメリカのメディアが、日本のメディアに比べ、「権力のチェック」という重責を自覚するのも、ある意味では当然といえるかもしれない。

だが実は、こうした背景から生まれたアメリカの「調査報道」は近年、大きな揺らぎを見せ、NYタイムズ自身が、大きな失敗をおかした。だがその失敗から学んだことが大きな資産となり、この4年間のトランプ大統領によるメディア攻撃にも屈しない力を与えた。ファクラーさんは、そう指摘する。

調査報道と「ペンタゴン・ペーパーズ」

今年1月7日、ジャーナリストのニール・シーハンさんが、パーキンソン病の合併症で亡くなった。享年84歳。

私は1992年に首都ワシントンのご自宅でシーハンさんに取材をしたことがあった。シーハンさんは62年から66年にかけてNYタイムズ記者としてベトナム戦争を取材し、71年には、ベトナム戦争をめぐる米国防総省の機密文書を入手し、同年6月13日から、同僚と共に同紙の連載で報じた。ニクソン政権は安全保障上の脅威を理由に記事差し止めを求めたが、連邦最高裁が「政府は証明責任を果たしていない」としてこれを退けた。

いわゆる「ペンタゴン・ペーパーズ」事件である。これは「報道の自由」を確立し、その後の「調査報道」に道を拓く先駆けの事件として歴史に名をとどめている。

この文書は、F・ルーズベルト大統領からケネディ、ジョンソン大統領に至るまで、歴代の米政権がいかにインドシナ半島にかかわり、ベトナム戦争に深入りするようになったのかを、マクナマラ国防長官の指示のもとに、内部文書をまとめた47巻、7千ぺージに及ぶ機密報告書だった。

執筆者の一人だったランド研究所のダニエル・エルズバーグらがこれをコピーし、シーハンさんに渡した。同紙は安全保障担当の記者らにチェックさせ、文書が本物であることを確認し、特別の調査チームを立ち上げた。

同紙はマンハッタンにあるヒルトン・ホテルのワンフロアを借り切り、警備員を配置して作業が見つからないよう警戒しながら解読と関連資料の調査を始めた。

当時発行人主だったパンチ・サルツバーガー氏は、顧問弁護士らの反対を押し切って掲載を決断した。

1回目の記事を印刷した日、シーハンさんは社屋にある輪転機で次々に新聞が印刷されるのを見て、「もう神様でも、記事を止められない」と快哉を叫んだという。

一方、サルツバーガー氏の方は翌朝、ニューヨーク郊外にある自宅で待機していた。

「上空でヘリコプターの羽音が聞こえた時、てっきり警察が私を逮捕しに来た、と思ったよ」

私の取材に対し、当時の緊張を、笑いながらそう話してくれた。

この事件には後日譚がある。

4年前に公開された映画「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」は、NYタイムズに抜かれたワシントン・ポスト(WP)の社主キャサリン・グラハムと同紙編集主幹のベン・ブラッドリーの苦悩と決断を描いた作品だ。自殺した夫から経営を引き継いだキャサリンは、株式上場を目前に控えていた。NYタイムズの記事が差し止めになった後、同じ文書を入手したものの、周囲は会社の前途を慮って、彼女に掲載を思いとどまるよう説得する。だが、新聞の使命の重さを知るブラッドリーと連携して、機密文書の掲載に踏み切る。

もしその決断がなければ、世論は動かなかったかもしれない。競争紙が果断に掲載に踏み切ったことで、NYタイムズは機密文書の連載を続けることができた。プレスが肩を組むことで、権力からの抑圧をはねつけた輝かしい歴史だろう。

後追いながら、そのスクープのリレーを引き受けたことで、WPの名は全米にとどろき、社内の士気も高まった。

翌72年6月の米大統領選のさなか、首都ワシントンにある民主党本部に盗聴器を仕掛けようとした男5人が警察に逮捕された。この事件を取材したWPのボブ・ウッドワードとカールバーンスタインの2人の若手記者は、ブラッドリー編集主幹の元でその背景を探るうちに、政権幹部が関与していることを突き止め、次々に暴露した。2人は政権に近い取材源「ディープ・スロート」の助言と情報で政権内部の動向も把握し、もみ消しや偽装工作も暴いて最後はニクソン大統領を辞任に追い込む。「大統領の陰謀」の名で知られる「ウォーターゲート事件」である。

通常、「ペンタゴン・ペーパーズ事件」と「ウォーターゲート事件」は別の文脈で語られることが多いが、調査報道という点から見れば、二つの事件はつながっている。WPが後追いをしなければ、NYタイムズのスクープは幻に終わり、「報道の自由」は権力に抑え込まれたかもしれない。NYタイムズのスクープがなければ、WPの2人の若手記者が、あれほど奮起し、執拗に政権を追い詰めることもなかったかもしれない。その意味で、二つの事件はアメリカの「調査報道」の樹立を内外に示すツイン・タワーの記念碑のようなものだったといえる。

報道を変えたベトナム戦争

「調査報道」の歴史について、ファクラーさんは、ベトナム戦争が決定的な影響を与えた、という。

ファクラーさんによると、アメリカの調査報道の原型は、20世紀初頭に登場した「マックレイカーズ」にまで遡るという。「マックレイカー」というのは、堆肥をかき混ぜる棒を指す言葉で、「醜聞あさり」という蔑称に近い。

これは主に雑誌「マクルールー・マガジン」などを拠点に、当時の市政や労働問題、独占企業などの問題を独自に取材し、批判したジャーナリストや作家を指す。リンカーン・ステファンズ、レイ・ベイカー、スタンダード・オイルの内幕を暴いた女性ジャーナリストのイーダ・ターベルらが代表的な記者だ。こうした暴露はロックフェラー帝国などから憤激を買い、「マックレイカー」という蔑称が向けられた。しかし、ジャーナリズム界でこの言葉は、政権だけでなく、あらゆる「権力」の巨悪を掘り起こすジャーナリストへの尊称として使われる。日本でかつて「トップ屋」や「ブンヤ」が蔑称にも使われる反面、業界ではスクープを放つ敏腕記者への敬意をこめて使われたのと、少し似ているかもしれない。ファクラーさんはいう。

「当時は鉄鋼や石油など、民間の独占企業が大きな力をふるっていた。有権者の力は及ばず、選挙で変えることもできない。そこで独自調査に基づき、第三者のソースに頼って不正を暴くという調査報道の原型が生まれた。ベトナム戦争の取材・報道では、マクレイカーズが開発したその手法が使われるようになったのです」

米国が深入りし、泥沼化したベトナム戦争では、まだ報道管制が敷かれておらず、若手記者たちは自由に戦場に行き来し、独自取材を続けた。米軍発表をそのまま垂れ流すのではなく、現地での見聞をもとに、公式発表の矛盾や誇張を暴き、批判した。そうした記者からその後、調査報道で知られる多くのジャーナリストが輩出した。

ニール・シーハンだけではない。「ベスト&ブライテスト」を書いたデイヴィッド・ハルバースタム、1991年の湾岸戦争でCNN記者としてバグダッドから現地報告をしたピーター・アーネット、ベトナム戦争での「ソンミ村虐殺事件」や2003年の対イラク戦争後に、アブグレイブ刑務所で起きた捕虜虐待事件を暴いたシーモア・ハーシュら、調査報道の黄金期を彩る人々の名は、枚挙にいとまがない。

こうして、政権や当局者から離れ、独自にファクトを調べて報じるという調査報道は、アメリカではジャーナリズムの本流となった。だが一時は隆盛を誇ったこの「調査報道」は、21世紀になって大きな試練に直面することになった。

NYタイムズの二つの失敗

ファクラーさんは、自らの職場NYタイムズで起きた二つの失敗例を挙げて、その「試練」について説明してくれた。

一つめは「ジェイソン・ブレア事件」だ。

これは同紙記者のジェイソン・ブレア(当時27歳)が、大量の捏造や盗作記事を書いていたことが発覚した事件だ。同紙は03年5月11日に4面にわたって検証記事を載せ、公式に謝罪した。

その検証記事によると、ブレアは同紙のインターンとして寄稿していたが、メリーランド大を卒業した01年に常勤記者になり、警察などを担当して02年から、全米各地を取材する担当になった。02年4月に、記事の信頼性を疑問に思った首都圏編集者が、編集局幹部にメールで、「ジェイソンにタイムズの記事を書かせるな。即刻だ」と警告したにもかかわらず、ジェイソンは記事を書き続けた。その後、ワシントン近郊の狙撃事件の記事に検察が抗議したが、他紙が自らの記事を盗用されたと抗議するに及んで、ようやく同紙は取材班を編成し、ジェイソンの記事の信憑性について調べることになった。

その結果、02年10月から調査時点までに書かれた記事73本のうち36本が、捏造によるものか盗用・剽窃であることが判明した。

タイムズ取材班は、彼が会ったとする取材対象者や一緒に取材した同僚カメラマンらに150回以上にわたってインタビューし、ジェイソンの旅行記録や通話記録などデジタル証拠も集めて、取材過程を検証した。

ジェイソンは、行ってもいない場所の記事を書き、電話で話しただけのイラク戦争の傷病兵について、話したこともないコメントをでっちあげていた。その調査の結果、ジェイソンは辞任し、編集局幹部は引責辞任したが、検証は「152年の歴史がある新聞にとって極めて深刻な信頼性への裏切り」と謝罪した。

二つめは「ジュディス・ミラー事件」だ。

この事件の前段には「リークゲート」と呼ばれるブッシュ(息子)政権のリーク疑惑があった。イラクのフセイン政権を敵視するブッシュ政権は01年に、イラクが核兵器製造の原料となるウラン鉱を輸入している、という情報を入手した。米中央情報局(CIA)は元ガボン大使の外交官ジョセフ・ウイルソンを現地に派遣したが、証拠は見つからなかった。しかしブッシュ政権は、イラクがアルカイダと関係を持ち、大量破壊兵器を隠し持っているとして03年に対イラク戦争に突入した。

ウイルソン氏は開戦後、NYタイムズなどでブッシュ政権による情報操作があったと批判した。その後、保守系コラムニストが「ウイルソン氏の妻はCIA」と暴露したことから、誰が連邦法に違反して情報関係者の身元をリークしたのかが問題になった。これが「リークゲート」だ。

その捜査の過程で、大陪審から召喚されたのが、NYタイムズの安全保障担当・ジュディス・ミラー記者だった。彼女は出廷を拒否したため法廷侮辱罪で収監された。

アメリカの記者は、仮に大陪審から法廷に召喚されても、取材源を守るために証言拒否を貫き、収監されることが少なくない。「取材源の秘匿」はジャーナリストが守るべき第1の職業倫理なので、ミラー記者の行動は称賛されてしかるべきだったろう。実際、NYタイムズはただちにミラー記者の決断を支持した。

ところが事態は意外な展開をたどった。ミラー記者は、取材源の一人であるチェイニー副大統領の首席補佐官ルイス・リビーから取材源を開示する同意を得たとして、出廷に同意し、大陪審で2度にわたって証言した。

NYタイムズはリークゲートへの対応について読者に報告するとともに、ミラー記者の証言内容を紙面に掲載した。だがイラクから大量破壊兵器が見つからなかったことを受けてタイムズは、ミラー記者が02年から03年にかけて書いた「イラクは大量破壊兵器を保持しているか、獲得しようとしている」という一連の記事の多くが不正確で、タイムズの報道基準に合致していないと判断し、ミラー記者は追われるような形で社を去った。

NYタイムズの二つの失敗は、いずれも長年をかけて築いたタイムズの信頼性に、深刻な打撃を与えるものだった。

直ちに自らの非を認める態度

ニューヨーク支局に赴任していた1989年から93年にかけ、私がアメリカ人がこう言うのを聞いたことがある。「アメリカ人が信用するものが三つある。聖書と、合衆国憲法と、NYタイムズだ」と。少々大袈裟とはいえ、「ペンタゴンペーパーズ事件」などで培った信頼性は絶大だった。

それは、自らが過ちを犯した場合、直ちに自らの非を認める態度によって担保されていた。91年の湾岸戦争に当たっても、NYタイムズは「地上戦になれば泥沼化する」という社説を繰り返し掲げて警告したが、地上戦が100時間で終結した翌日の社説でタイムズは「我々は間違っていた」と潔く謝罪した。だがタイムズらしいのは、その翌日からまた、ブッシュ(父)政権に対する厳しい批判を社説に掲げ続け、鉾先を緩めなかったことだった。ファクラーさんは言う。

「ジェイソン・ブレアのケースは、ネット時代の取材・報道の危うさを、ジュディス・ミラーのケースは『アクセス・ジャーナリズム』の怖さを示すことになった。タイムズはこの二つの事例を深刻に受け止め、記者にも教訓を徹底した。だからトランプ政権の4年間を持ちこたえられたのだと思う」

これはどういうことか。

ブレアの場合、彼の捏造や剽窃を支えたのは、「いつでも、どこでも繋がる」というネット環境だった。彼は現場に足を運ばず、様々な報道をパッチワークのように寄せ集め、偽りの臨場感を醸そうとした。時には現場写真を見て、そこから細部を再現し、いかにも現地に行ったという雰囲気を打ち出した。

タイムズの報道基準では、現場に足を運んで対面取材するか、電話取材か、電子メールでの取材なのか、記事の文中で明らかにしなくてはいけない。現地に行かなければ、「〇〇発」という発信地表記を使ってはならない。

ブレアは、こうした基本原則に違反し、行ってもいない場所で、見てもいない場所での出来事を記事にした。裏を返して言えば、ネット環境が進むにつれ、こうした原則を踏みにじるか、疎かにする傾向が強まり、そうした取材不足の記事を見抜くことが難しくなる、ということだろう。

たとえばコロナ禍で、ZOOM取材が常態化した場合、新聞社や通信社は、いちいちそれを表記しているだろうか。あるいはメールでのやりとりと、ZOOM取材や対面取材の違いを明記するだろうか。こうして取材の手段が不明確・不透明になれば、記事の信憑性は揺らぐだろう。

ミラー記者の場合は、権力との距離を見失い、そのリークをもとに記事を書く「アクセス・ジャーナリズム」が、世論操作や世論誘導につながった典型的なケースと言えるだろう。ミラー記者は、自分が取材したことを伝えるのが記者の仕事で、その真偽をチェックするのは私の仕事ではない、と抗弁したという。だが、政権に密着する記者が、意図的なリークをそのまま記事にするなら、それは政権のマウスピース、代弁者と見られてもしかたがない。

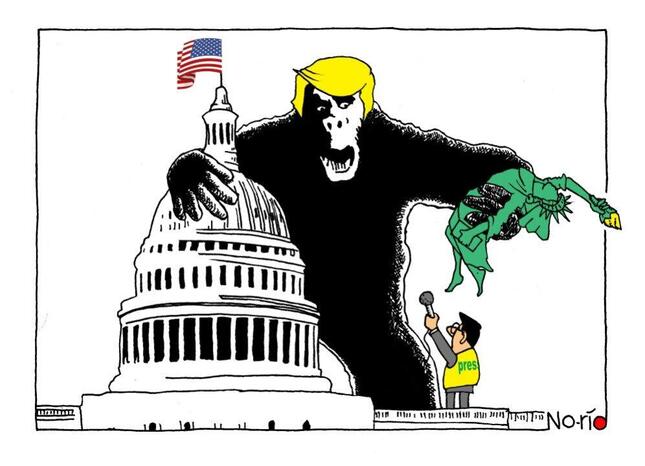

トランプ大統領は、そうしたネット社会の環境のもと、既成メディアを「フェイク」と攻撃して、自らの言いなりになるメディアを選別することで、既成メディアに拮抗するバーチャルな世界を作り上げた政治家だった。

「2016年のトランプ氏の当選は、アメリカのメディアにとっては大きな衝撃だった世論調査や統計は一見科学のように見えるが、その数値をどう解釈するかに当たって、主観が入り込む。物理学と違って、人間が判断することだから、鵜呑みにすることはできない。私たちが信頼性を取り戻すためには、今までとは違う取り組みをしなければならない。そうした自覚を迫られました」

ファクラーさんはそう話す。

「信頼回復」への道

それでは、既成メディアはどうすれば、失われた信頼を回復することができるのか。

ファクラーさんが強調するのは、「取材のプロセスを、目に見える形にする」ことだ。

SNS隆盛の時代には、裏付けのある確かなニュースから、陰謀説、トンデモ説など、様々なニュースが、猛烈なスピードで拡散される。受け取る人はその真偽を確かめず、自分が望むニュース、耳や目に心地よい情報を受け入れる傾向が強まる。この場合、既成メディアがどれほどファクトを突きつけ、間違いを指摘しても、「そちらがフェイクだ」と一蹴される。

かつてのメディアは装置産業だった。新聞や雑誌は、輪転機や印刷機、宅配網や販売網が必要だった・テレビやラジオも、電波や音波の発信装置、スタジオや衛星中継車などを必要とした。だが今やメディアは多様化し、巨大な装置をもはや必要とはしない。誰もが発信・受信できる時代になり、自分が見たい、聞きたい情報を流すメディアは必ず現れる。

既成メディアが装置を独占していた時代は、そこに流れる情報が「真」であり、「事実」とされた。だが装置の独占が崩れると、真偽を問わずあらゆる情報が奔流と化し、既成メディアの優位性は崩れ去る。

「かつてのメディアは、神のように世の中を俯瞰し、すべてを見通すような視点に立っていた。だが多メディア時代には、記者が一人の人間として、どのように情報を集め、真偽を確かめ、ストーリーとして発信するのか、そのプロセスを読者や視聴者に示さなければいけないと思う」

ファクラーさんはそう話す。記者は、ただファクトを並べるのではなく、確かだと思う事実をストーリーに組み立てて記事を書く。もちろんそのストーリーは完璧ではないし、主観も混じる。だが、そのストーリーを組み立てるプロセスを明示することで、政府のストーリーや専門家のストーリーのどこが疑わしいのか、どこが正しいと信じられるのかを、明らかにすることができる。

「NYタイムズを見ると、ここ5年~10年の間に、動画を含め、報道のなかに取材した記者の存在を示す『私は』という一人称が増えた。記者も地べたを這って取材し、どんな理由でこのストーリーを正しいと思うのかを示す。WPもWSJも、そうした傾向が強まっていると思う」

たとえばNYタイムズ電子版では、記事の文中にある特定のワードをクリックすると、関連記事ばかりでなく、その出典となった論文や統計、発表文や声明の公式サイトに、直にジャンプする機会が増えた。これなども、ファクラーさんの言う「プロセスの明示」や透明性確保の一環と言えるだろう。

最近では、事件や事故の現場にいる市民が,直にコメントやスマホ映像、音声を発信し、それが拡散されるケースが目立って増えた。そうした状況にあって、「自分だけが公正で客観的な目撃者」と装うことはもうできない。自分が取材した対象や範囲、その「ファクト」が正しいと思う根拠や反証の有無、分かった範囲と分かっていない範囲の境界の明確化といった作業が、ますます必要になるということだろう。ファクラーさんはいう。

「ブレア、ミラー事件を通してNYタイムズが再確認したのは、ジャーナリズムに取って一番大事な財産は『信頼性』だということでした。トランプ前大統領は、本能的に相手の弱点や痛いところを衝く点では天才的なところがあった。そこで攻撃したのがメディアの『信頼性』だった。タイムズは二つの失敗を通して『信頼性』がいかに重要かを痛感していたからこそ、政権からのバッシングに耐えられたのだと思う」

実際、信頼回復は数字にも表れている。昨年2月25日の読売新聞(電子版)によると、NYタイムズの紙とデジタル版の合計契約数は525万1000件で、うちデジタル版の契約総数(料理とクロスワードパズルを含む)は439万5000件、デジタル版ニュースの契約は342万9000件だった。

この記事は、「最も印象的なのは、デジタル版ニュース契約の潜在的顧客ベースが頭打ちになったことを示す証拠がほとんど見られなかった」として、19年末の342万9000件という数字が、前年同期の271万3000件から26%の伸びを示したことを指摘した。この記事は、WSJのデジタル契約数が初めて200万件を突破したことも伝えている。

ファクラーさんは、その後さらにNYタイムズの契約数が増えており、「このペースでいけば、いずれ日本最多部数の読売新聞を上回るのでは」という。

だが、アメリカの将来について、ファクラーさんが楽観しているわけではない。

「大統領選のさなかに実家のあるジョージア州に行き、人々がいかにフェイクニュースを信じているのかを実感した。人は間違いを認め、自分とは違う主張が正しいことを肯定して初めて成長する。トランプ前大統領は、その社会のバラスト、基盤や基層を壊してしまった。トランプ氏が舞台から去っても、その支持者は残る。彼が破壊した憲法や民主主義の基盤を立て直すことは大変な作業だろう」

ファクラーさんは、中国、ロシア、ハンガリー、トルコ、ブラジルといった世界の独裁・強権的な指導者もトランプ氏の手法に習い、日本の安倍前首相の長期政権も、学んだ可能性がある、と指摘する。

「アメリカの政治学者ベネディクト・アンダーソンは『想像の共同体』の中で、近代国家の成立には。国民が共に情報を見聞きする新聞などのメディアが重要な役割を果たしている、と指摘した。そのメディアが劣化したり弱体化したりした時に何が起きるのか、考えざるを得ません」

誤りを認め、検証する

ファクラーさんの話をうかがって私が思ったのは、既成メディアが信頼性を回復するには、「プロセスの明示」以外に、「誤りは直ちに認め、自らを含め、過去の報道を検証する」ことが必要だろう、ということだった。

かつて記者は、訂正を出すことを恥じ、メディアもなかなか誤りを認めない傾向があった。だが、多くのネット情報が、自らの情報や解釈が間違ってもそれを訂正したり検証したりすることが少ない中で、既成メディアが信頼性を回復するには、どんな些細な点であっても、誤りは迅速に訂正・謝罪することが必要だろうと思う。さらに、戦争やコロナ禍のような大きな激動期にあっては、自らの報道のどこまでが正しく、どこが間違っていたのかを、一定の時期ごとにその都度、自己検証し、読者や視聴者に明らかにすることが必要だ。それが、「信頼性」を担保するために最低限必要な「説明責任」だろうと思う。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。