音楽ライブ産業が苦境に立たされている。

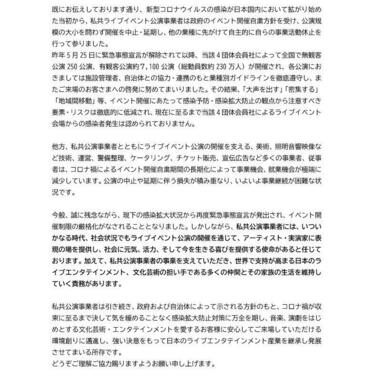

ぴあ総研の2020年10月27日の発表では、20年の「ライブ・エンタテインメント市場」の規模は前年から約8割減になるという試算が出された。コロナ禍によりライブやフェスの中止・延期が相次ぎ、開催されたイベントも会場の人数制限の影響を受けた形だ。

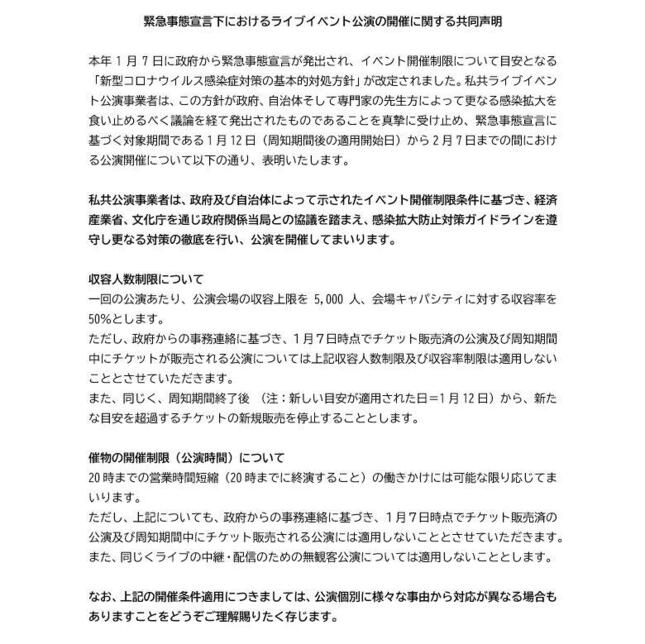

今回の緊急事態宣言下でも、ライブの中止や延期を余儀なくされたケースが発生している。そうした中、音楽業界4団体は1月12日に共同声明を発表。公演事業者は、会場の人数制限に加え、20時までの時短営業の働きかけにも可能な限り応じ、感染対策を徹底した上で公演を実施していくという方針が示された。

なぜ、緊急事態宣言下での「意思表明」に踏み切ったのか。

J-CASTニュースは1月14日、声明を出した4団体のうちの一つ、音楽ライブを手がける「プロモーター」業界により構成される一般社団法人コンサートプロモーターズ協会の会長で、業界大手・ディスクガレージホールディングス代表の中西健夫氏に話を聞いた。

「ライブをやった人たちが叩かれる」

――先日12日に、「緊急事態宣言下におけるライブイベント公演の開催に関する共同声明」を出されました。このタイミングで声明を出された理由をお聞かせください。

中西:前回の緊急事態宣言以降、ライブをやった人たちが叩かれるというケースが多く見受けられました。しっかりとガイドラインに沿って則ってやっているのに、すべてが悪く言われてしまう。特に強い非難が向けられるのが、アーティスト個人です。ライブを開催すれば批判され、開催しなければ経済的な問題に直面する。苦渋の思いで「開催」という道を選んでいる彼らの立場をわかってほしい。そして、彼らの精神的な負担を少しでも軽くしたいという思いで、今回の声明を出しました。

――声明には、1度目の緊急事態宣言解除後から現在に至るまで「当該4団体会員社によるライブイベント会場からの感染者発生は認められておりません」とあります。宣言下でもライブを続けるという意思を示す上では、重要な根拠になっているかと思います。

中西:昨年7月に策定(10月に改定)した「音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づき、ライブ会場での徹底した感染対策(大声を出さない、マスク着用など)をおこなってきました。医療崩壊につながるようなことは絶対にしてはいけない。業界全体で強い覚悟を持ってやってきた結果だと思います。

「この業界に身を置くことで、食いつなぐことができている」

――昨年には大規模会場で開催予定だった公演が、アーティストの感染で当日に開催延期が発表されたという例もありました。感染を防ぐ意味では然るべき対応だったかと思いますが、関係者、ファンのショックは大きかったのではないでしょうか。

中西:ライブがなくなるというのは、とても大変なことなんです。売れているアーティストは、全体の一握り。だから、ライブをたくさんやって、努力を積み重ねている。会場も借りていて、音響も照明も、舞台のセットも作っている。でも、ライブがなくなれば、多くの損失が発生し、極端なところでは働く人の雇用も失われます。

――それだけ経済的リスク、雇用のリスクが大きい業界だということですね。

中西:こういう状況でライブをやると「なんでこんなときに中止しないんだ!」と厳しく言われることもあります。世の中には飲食店で働く方もいれば、一流企業に勤めている方、町工場に勤めている方もいる。我々はたまたま目立つ場所にいるので、批判されやすいのかもしれません。

でも、みんな、生きているんですよ。この業界に身を置くことで、食いつなぐことができている。

だから、色々と(厳しいことを)言われるのが、僕には辛すぎて。それが、今回の声明を出した理由にも繋がります。ライブ産業は、舞台に立つ人だけじゃなく、そこに従事している方々の生活も支えている。そのことを、ちょっと思いやってほしいなと。

――生活を支えるという意味では、昨年6月に業界従事者への支援基金「Music Cross Aid」を業界2団体と共に立ち上げられました。寄付金や音楽イベントなどの収益をもとに、コロナ禍で厳しい状況に陥った事業者に資金を助成するものですが、成果は出ていますか。

中西:決して「すべて」ではありませんが、「今すぐ救わなければいけない」という方々に対しては、(助成について)早く結論を出せているのではないかと思います。個人レベルでは収入がゼロになった、という人もいるため、たとえ数十万円単位の支援でも大きい。ただ、今後は情勢的にもっときつくなる。そうした中では、我々の業界が基金を作って活動していること自体が重要になってくる。これからも当分、活動は継続していくつもりです。

「やるも地獄、やらぬも地獄」

――事業継続のためには、基金のような業界内の「共助」だけでなく「公助」も必要になってくるかと思います。

中西:たとえば「J-LODlive」(コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金)という補助金制度があります。ライブを再開するにあたって、必要な費用の50%、最大5000万円まで補助されるというものです。業界にとって、こうした補助は非常にありがたい。ただ、現状は申請をはじめても、すぐには手元にお金が入らないような状況になっている。ハードルは高いと感じています。もう少し早くお金が回っていくような形にしていかないと、「申請倒れ」の問題も出てくると懸念しています。

――1月6日には今回共同声明を出した音楽4団体が、緊急事態宣言の再発出を受けた「止血となる緊急経済支援策」「公演事業者のキャンセル料支払い免除措置」を政府に要望していました。反応はありましたか。

中西:緊急事態宣言下で中止になったイベントで発生した経費を支援する、という方針が経産省から示されました。これは大きな前進だと思います。宣言下のライブで問題になってくるのは2つ。1つは完全に中止したイベントに対して発生する経費。もう1つは開催した場合のキャンセル料。この宣言下なので、行きたくないという方は当然おられる。それは個人の判断なので致し方ない。でも、例えばチケットが100%売れていたものが、30%キャンセルが出た場合、開催しても採算的には成り立たないケースがある。これをどういう風に補填できるのか、というのも大きな課題です。

――ライブを開催できたからそれでいい、ということではないのですね。

中西:もともと人数制限がかかっている上で、さらにキャンセルが発生して、そこに払い戻しの手数料も加わるわけですから、なかなか辛いものがある。やるも地獄、やらぬも地獄という状況です。

曲終わりの拍手「涙が出るくらい感動する」

――コロナ禍で満足にライブやフェスが開催できないことによる、音楽文化への懸念はありますか。

中西:ありますね。海外アーティストが来られないという状況は、世界規模の問題なので、そもそもどうにもならない。国内では「ネット発」でヒットしたアーティストも増えていますが、それとは対照的な、例えばライブハウスでゴリゴリやっているようなロックバンドは、一番苦しいところにいると思います。配信ライブも普及していますが、スマホ越しよりも「会場で見たい」と思わせるバンドは多いですからね。

――ライブシーンからスターに駆け上がったバンドはたくさんいますよね。

中西:コロナで厳しい状況は、もう1年くらい続く可能性があるとみています。そうすれば、この2年間で成長していくはずだった才能が、埋もれてしまう可能性だってある。「こんな時代で音楽をやっている場合じゃない」と言って、音楽の道をあきらめる人がいるかもしれない。これは業界にとっての「機会損失」につながることだと危惧しています。

――ただ、これまで通りのライブができない中で、どのようなステージにしていくかというのは、ライブを強みとするアーティストにとって大きなテーマになったのではないでしょうか。

中西:大変な状況で来てくれるお客様に対して、「普段以上に満足していただかないといけない」という、アーティストの気迫を感じられるライブが増えた気がします。今はライブに来られた方の感情表現が、全て「拍手」なんですよ。これまでなら、歌い終わった時には大きな歓声が飛んでいた。でも、今はそれができない。マスク姿の顔も、どんな感情なのかがわからない。だから、拍手ひとつひとつに魂を込めている。不自由な状況で、どうやって思いを伝えるか。お客様の壮大な拍手を聞くと、涙が出るくらい感動する時があります。

「出来ることを最大限にやるしかない」

――1月6日に要望書、1月14日に共同声明を出されたことを受け、ツイッター上では多くのアーティストや業界関係者が現状への危機感を口にしました。それだけ、業界の人たちが同じ思いを抱えていた、ということでしょうか。

中西:飲食業界の方は感染対策、時短要請を強いられる中で、様々な努力をして営業を続けている。音楽業界も、決められた枠組みの中で出来ることを最大限にやるしかない。それだけは認めて欲しい、というのが我々の本心です。

――今は業界にとって厳しい状況だと思いますが、今後の展望をお聞かせください。

中西:この一年で、我々の産業が感染症リスクにとても弱い産業だったということを学びました。それによって、業界内でも色々な進化が起こったと思います。リアルな会場で半分しかお客様を入れられないのなら、残りは配信に回そう、といったように、制約がある中でも「やり方の模索」はできた。そういったデータを蓄積して、今後の有事の際に何をしていくべきか、考える機会にもなりました。

ただ、先行きは「神のみぞ知る」状態だと思います。ワクチンが効き始めて、抗体ができて、普通のインフルエンザ並みになるのがいつになるのかわからない。「今年は夏フェスやりますか?」と聞かれることがありますが、僕には答えられない。それでも、コロナ禍が明けて、色々なことが元に戻ることを想定はしておかないといけない。

だから、僕らは常に「やる準備」で待っています。

(J-CASTニュース記者 佐藤庄之介)