日本学術会議問題で、すぐに脳裏に浮かんだのは、戦後初の東大総長になった南原繁だった。「学問の自由」は、それが失われる過程を知らなければ、貴重さも理解できない。南原の生涯を小説「夏の坂道」で描き切った作家・村木嵐さん(53)と共に、「学問の自由」について考える。

日本学術会議問題とは

論点を今一度、整理しておこう。

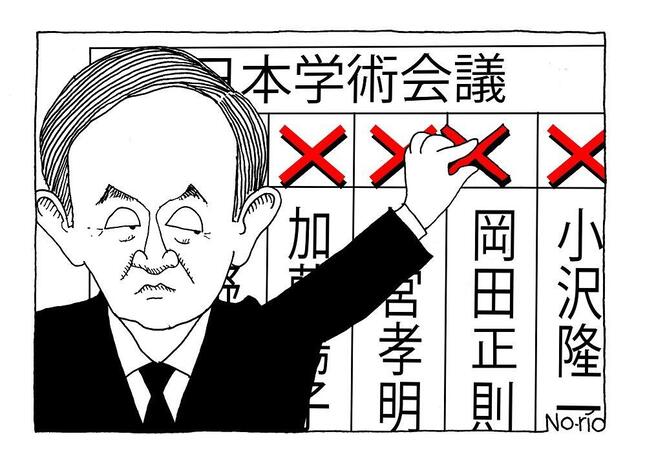

2020年10月1日、就任したばかりの菅義偉首相は、日本学術会議の新会員について、会議が推薦した候補者のうち6人を拒否して任命した。6人は以下の方々だ(敬称略)。

芦名定道・京都大教授(宗教学)

宇野重規・東大教授(政治思想史)

岡田正則・早稲田大教授(行政法学)

小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法学)

加藤陽子・東大教授(日本近代史)

松宮孝明・立命館大教授(刑事法学)

9月末で会長を退任した山極寿一・京大前総長らによると、会議は8月31日に推薦する105人の名簿を当時の安倍晋三首相に提出したが、9月28日に政府から届いた任命会員の名簿には99人の名前しかなかった。政府に問い合わせたところ、「事務ミスではない。任命しない理由は答えられない」という説明だったという。

日本学術会議は戦後間もない1949年に発足した。当初は国内のほぼすべての研究者による選挙で選ばれ、「学者の国会」と呼ばれたが、84年に選出方法を変え、会議が候補者を推薦し、首相が推薦に基づいて任命するようになった。法改正に当たって83年に国会答弁をした当時の中曽根康弘首相は、「政府が行うのは形式的任命に過ぎない。学問の自由、独立はあくまで保障される」と述べた。

日本学術会議法によれば、任期年の会員210人は会議が候補者を選考し、その推薦に基づいて、首相が3年ごとに半数を任命する。第7条2項には、「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」となっている。

ところが安倍政権になってから、官邸が会員の選考過程に関与する例が目立つようになった。2014年には、会議側が105人の候補を決めた後に、官邸が選考過程の説明を求め、会議側は最終選考から漏れた人を含む117人の名簿を示した。16年には、欠員補充人事をめぐり、推薦決定前に会議側が示した候補者案の一部に官邸が難色を示し、欠員補充を見送った。さらに17年には交代要員の正式な推薦候補105人を決める前に、官邸がそれより多い候補者名簿を示すように求め、会議側が応じた。その際に、会議側が示した110人の候補者から105人が任命され、結果的には会議推薦の人事が通った。

だが18年、学術会議を主管する内閣府は内閣法制局に学術会議法の解釈を照会し、「必ず任命する義務はない」との回答を引き出した。20年9月にも再度照会し、同じ回答を得たという。だがこの点について学術会議の山極寿一前会長は、朝日新聞のメール取材に応じ、「(首相に)推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」とする文書については「見せられたことはないし、存在も知らなかった」(11月5日付同紙朝刊1面)としている。

こうした経過は、これまでにも水面下で、官邸と学術会議にさまざまな軋轢や攻防があったことを物語っている。

では今回の人事を通して、83年の中曽根首相答弁の解釈は変更されたのか。加藤信勝官房長官は10月5日の会見で解釈変更はない、との考えを示した。また同日開かれた内閣記者会の質問に対し、菅義偉首相は、「法律に基づいて任命を行っている」と答えるだけで、中曽根首相答弁との整合性には踏み込まなかった。他方、「推薦された方をそのまま任命することについて、前例を踏襲して良いのか考えてきた」とも述べ、学術会議の在り方を問う姿勢を示した。

菅首相は9日になって、会議側から推薦された6人を除外したのは安倍前政権ではなく、現政権であることを明らかにしたうえで、6人を除外する前の推薦名簿は「見ていない」と述べた。首相が名簿を確認した段階で、すでに6人は除外されていたことになる。

では誰が、どんな理由で除外したのか。首相は「誰が」には触れず、除外した理由については「総合的・俯瞰的な活動、すなわち広い視野に立ってバランスの取れた行動をすること、国民に理解される存在であるべきことを念頭に全員を判断している」などと述べるにとどめた。

菅首相はその後、会員が非常勤の特別職公務員で会議に公費が投じられていることを再三指摘し、10月28日の国会代表質問では、「民間出身者や若手が少なく、出身や大学にも偏りがみられる」などと述べ、「多様性が大事だということも念頭に任命権者として判断したものであり、変更することはない」と表明した。

村木嵐さんと考える南原繁

日本国憲法は第23条で、「学問の自由は、これを保障する」とうたっている。この条文は、戦前から戦時中にかけ、様々な言論弾圧によって政治が学問に介入し、大学の自治が奪われた歴史を踏まえた規定だ。裏を返せば、どのように「学問の自由」が失われたのかを振り返るのでなければ、この条文の意義はみえてこない。

その歴史をたどる上で、格好の人物がいる。戦後初の東大総長を務めた南原繁だ。彼の生き方そのものが、「学問の自由」を守るたたかいの軌跡であり、その個人史が、「学問の自由」が奪われ、再び息を吹き返す歴史に重なっているからだ。

その生涯を小説「夏の坂道」(潮出版社)で描いた京都在住の女性作家、村木嵐さん(53)に、10月28日、ZOOMで話を伺った。

京都生まれの村木さんは、京都大法学部を卒業後、会社勤務を経て95年から作家・司馬遼太郎家の「家事手伝い」となった。これは、長年の司馬ファンだった村木さんが電話をかけて頼み込み、受け容れられた結果だ。

だが司馬氏はわずか3か月で逝去する。村木さんは夫人の司馬遼太郎記念財団理事長・福田みどりさんの個人秘書になり、その後19年間にわたって夫人を支えた。作家デビュー作は2010年、松本清張賞を受けた「マルガリータ」。天正遣欧使節に派遣された少年使節の一人、千々石ミゲルが主人公だった。ちなみに筆名は、双子のように仲が良かった福田みどりさんが、村木さんをからかって「ムラ気乱子」という綽名で呼んだことに由来するという。

私はまず、なぜ村木さんがこの小説で南原繁を主人公にしたのかを尋ねた。難解な著作で知られる政治哲学者であり、「洞窟の哲人」と呼ばれた人物だ。劇的な生涯で知られる人でもなく、どちらかと言えば学究肌で知られる碩学だ。小説の主人公としては、執筆前から、かなりのハンディキャプが予測できたろう。私のその不躾な問いに、村木さんはこう答えた。

「その前に書いた小説『やまと錦』(光文社)では主人公に井上毅を取り上げました。実質的に大日本帝国憲法を起草した人物で、私も明治憲法も一から勉強しました。その過程で、大日本帝国憲法が近代的なもので、戦後の日本国憲法と、それほど変わりがない、と感じました。では、どうしてこの国が戦争に突き進んだのか。いつか機会があったら、日本国憲法をつくった人を描いてみたいと思いました。井上毅が大日本国憲法の起草者なら、日本国憲法を体現するのは南原繁だと思ったのです。ただ、南原先生の著作は難し過ぎて、とっつきにくい。ある意味で世間から忘れられているのが、もったいないと思いました」

村木さんはそこで、以前新聞で読んだ立花隆さんの文章を例に挙げた。立花さんは、「天皇と東大 大日本帝国の生と死」についてインタビューをしに来た新聞記者が、南原繁の名を知らないことに激怒し、記者を追い返した。だがその記者が一から南原の生涯を勉強して再度インタビューを申し込んできたので、取材を受け入れた経緯に触れた文章だという。

「戦時中に『学問の自由』が失われたことや、戦後の日本がなぜその大切さを出発点にしたのかは、南原先生の生涯抜きでは理解できません。なのに、多くの人は先生のことを忘れている。こんなもったいないことをしてはいけない、と思いました」

言論弾圧の歴史

ここで「夏の坂道」と「聞き書 南原繁(丸山真男・福田歓一編、東京大学出版会)を元に、南原繁の人生と戦時下の言論弾圧の歴史をざっと振り返ってみたい。

南原は1889(明治22)年に香川県で生まれ、1910年に一高を卒業して東京帝大法学部政治学科に入学した。一高では森戸辰男らと共に校長の新渡戸稲造の薫陶を受け、柏木で聖書研究に没頭する内村鑑三の門をたたいた。同世代に高木八尺、三谷隆正、矢内原忠雄、前田多門たちがおり、内村に信仰の道を学んだ。南原は以後、生涯にわたって無教会主義キリスト教の信者となる。ちなみに新渡戸と内村は札幌農学校の2期生で、在学中に「イエスを信ずる者の契約」に署名し、「札幌バンド」を結成した。

大学を卒業後、南原は内務省に入り、富山県射水郡の郡長として現場で治水・排水事業に取り組んだ。また、警保局の事務官として内務省に戻ってからは、労働組合法の草案作りも担当した。

1921年、南原は内務省を辞して母校に助教授として戻り、ロンドン大、ベルリン大、フランスのグルノーブル大などで学んで帰国し、25年に教授になった。研究者としてはギリシャとドイツ理想主義哲学、カントからフィヒテへと関心を深めていった。

だが南原が教授になった1925(大正14)年は、大正デモクラシーの成果ともいえる普通選挙法と、その後の言論弾圧への布石となる治安維持法がほぼ同時に成立するという時代の分水嶺にあたっていた。陸軍4個師団が廃止されると同時に学校教練が始まるという、左右の競り合いが激化する傾向が強まっていった。

南原は大学人になるにあたって、ジャーナリズムの活動はせず、大学行政にも一切関与しないという原則を自分に課した。研究と講義に専念し、学内政治とは距離を置くという立場だ。しかしその南原をして、やがて大渦に巻き込まずにはすまない激動が待ち受けていた。

1928年には3・15事件、翌年には4・16事件が起きて、日本共産党の一斉検挙がなされたが、30年には壊滅した党の再建資金カンパに応じたとして、東大では法学部の平野義太郎助教授、経済学部では山田盛太郎助教授が大学を追われた。だが二人は辞意を表明したため、この時は表立った問題にはならなかった。

「滝川事件」と「天皇機関説」

転機は1931年の満州事変後に訪れた。32年から33年にかけ、裁判所の判事や書記が共産党に関わる活動を行ったとして逮捕される「司法赤化事件」が起きた。

右翼や一部政治家は帝国大法学部が赤化の元凶だと非難し、司法試験委員だった京都帝大法学部の滝川幸辰教授を槍玉に挙げた。33年4月に内務省は滝川教授の著書「刑法読本」「刑法講義」を発禁処分にし、5月には鳩山一郎文部相が京大に滝川教授の罷免を要求した。だが小西重直総長と法学部教授会がこれを拒絶したため、鳩山文部相は文官高等分限委員会に休職を諮問し、文官分限令によって滝川教授を休職させた。

反発した31人の教授を含む全教員が辞表を出し、小西総長は辞任に追い込まれたが、後任の松井元興総長は滝川、佐々木惣一、末川博ら6人のみを免官とし、教授会は分裂して抵抗は止んだ。いわゆる「滝川事件」あるいは「京大事件」である。

当時、東大では南原、横田喜三郎、宮沢俊義ら若手が京大を後ろから支えようと声を挙げたが、美濃部達吉ら長老学者の自重論に押され、それ以上は動けなかった。

だが東大にも、すぐ火の粉は飛んできた。

「天皇機関説」事件である。

「天皇機関説」とは、東大で憲法講座を担当した美濃部達吉教授らが唱えた説で、明治憲法上の天皇の地位について、イエリネックの国家法人説を適用し、統治権の主体は法人である国家であり、天皇はその最高の機関である、とした学説だ。東大を退官して1932年に貴族院議員に就いた美濃部はロンドン軍縮会議後、統帥権問題をめぐって軍部・右翼の攻撃にさらされ、35年2月、貴族院で菊池武夫の弾劾を受けた。美濃部は議会で「一身上の弁明」を行って国家法人説の理論的正当性を説き、最後は拍手まで起きたが、その後、不敬罪の疑いで取り調べを受けた。起訴猶予になったものの、美濃部は貴族院議員を辞し、「憲法撮要」など3冊の著書は発禁処分になった。当時の岡田啓介内閣は、天皇機関説を排し、天皇が統治権の主体であるとする「国体明徴声明」を二度にわたって出した。

かつては通説として、官僚らも暗記するほどだった天皇機関説は、もはや教えることも禁じられ、美濃部は「学匪」と呼ばれて貴族院を追われ、不敬罪に問われて孤立無援になった。だが東大でも言論界でも、擁護の声は上がらなかった。2・26事件の前年のことである。

小説「夏の坂道」では、美濃部のために何の援護もできなかった南原と宮沢俊義が美濃部の慰労会を開いた帰り、二人で歩きながら話をする場面が出てくる。宮沢は美濃部の後継として憲法講座を担当したとたんに機関説を覆された。「この先も宮沢先生が大学に残って、機関説の炎を絶やさんことが日本のためでしょうな」。そう語りかける南原に、宮沢は答える。「そうかもしれません。これからの学生は機関説を知ることすら難しくなりますから」。そう続けた後で著者は地の文章でこう書いている。

もしも機関説問題が美濃部の在任中に起こっていたら、東大は学部ごと巻き込まれていただろう。一つの学説から大学の自治、学問の自由にまで発展し、最終的に教授たちが辞表取りまとめで対抗しても屈するほかはなかった。滝川事件の時と違って、今回は世間も当局の味方だったのだ。

そうなれば実害を被るのは学べなくなる学生と、そんな若者たちに牽引されて行く次代の日本だ。

ファッショと迎合の時代

2・26事件を機に、日本はファッショの時代に雪崩れ込む。この時期を回顧した南原の「聞き書」に、こうある。

南原 滝川事件で外濠が埋められ、美濃部事件で内濠も埋められた。大学はひっそりしていた。この事件の時、敢然と軍部を批判したのは河合栄次郎君ただ一人だった。よく頑張ったね。

丸山(真男) よく頑張ったと学生も感激しました。しかし、世は滔々としてファッショ時代に突入しますね。

南原 六月になっても戒厳令は解かれない。七月には首謀者十七人の死刑が発表になった。何ともやりきれない気分だった。大学の中にもだんだん時流に迎合するものが出てくる。その犠牲になったのが矢内原忠雄君だった。大内兵衛君はこれを土方・田辺・本位田君による矢内原教授大学追放と呼ぶ。

ここに出てくる河合栄次郎の批判とは、36年3月9日号の「帝国大学新聞」に掲載された「二・二六事件の批判」を指す。また、大内兵衛が追放したと呼ぶのは経済学部で河合や大内と対立した国家主義(革新)派の土方成美、田辺忠男、本位田祥男教授を指している。

「京大事件」によって外濠、「天皇機関説事件」によって内濠を埋められた「大学の自治」や「学問の自由」は、軍部による直接の弾圧によらずとも、国家主義や軍国主義の時流に迎合する内部の離反によって自壊の道を歩むことになる。

盧溝橋事件が起きて日本が対中全面戦争に入った1937年、土方成美経済学部長は、矢内原忠雄が中央公論に寄せた「国家の理想」を問題視し、批判した。この時は大内兵衛らの奔走で事なきをえた。だが、矢内原がある宗教集会で「今日は理想を失った日本の葬りの日です」と発言したことが、当局の耳に入り、これが再度、教授会で槍玉にあがった。矢内原は東大を追われる形で辞任した。

小説「夏の坂道」は当時の経済学部の力関係をこう描いている。

経済学部は学部長の土方成美が率いる国家主義派と大内兵衛の左派、さらに河合栄次郎の自由主義派と、大きく分かれて論争が続いていた。矢内原はそのどれに与するというのでもないが、日本の政策を批判していたので土方とは対立があった」

矢内原が東大を去って間もない38年2月1日、全国の教授グループが治安維持法違反で検挙された。東大の大内兵衛、有沢広巳、脇村義太郎、東北大の宇野弘蔵、法政大の美濃部亮吉らだ。治安維持法の対象を共産党以外にも拡大し、労農派らを一斉に検挙した前年からの「人民戦線事件」第2波である。

矢内原が辞め、大内が逮捕された。最後に残った自由主義者の河合栄次郎にも同じ月、災難が降りかかる。内務省は「ファシズム批判」など河合の著書4冊を発禁処分とし、東大経済学部では河合の処遇をめぐって河合派と土方派が激しく対立した。

健康上の理由から辞任した長与又郎に代わって総長になった海軍の技術中将・平賀譲は、学内に諮らず、河合を「学説表現の欠格」、土方を「綱紀の紊乱」という理由で休職処分とすることを、文部大臣の荒木貞夫に具申した。喧嘩両成敗のこの措置は「平賀粛学」の名で呼ばれた。

だがこの処分申請は経済学部教授会にも知らされておらず、「大学の自治」を自ら放棄するようなものだった。河合派、土方派の教官らは一斉に抗議の辞意を表明し、経済学部は文字通り瓦解した。

小説「夏の坂道」は、当時の法学部長の田中耕太郎と、南原の次のような会話を通して、大学が置かれた苦境を描き出している。ちなみに田中は平賀を総長に推薦し、「平賀粛学」を通して自治を守ろうとする立場だった。

思想が異なる両者を同時に追い出すだけでも問題なのに、河合は自由主義者だから切られ、土方は派閥を作った廉で休職というのでは議論にもなっていない。そう詰め寄る南原に、田中が答える。

「だから待っていられないんですよ。河合先生だけ辞めさせますか。それも文部省の圧力で?今の経済学部に自浄作用は期待できませんよ。河合先生をきっかけに、東大に国家主義者だけが残ることになったらどうするんです」

「それで大学が、当局の顔色を窺うというのかね。それこそ大学の自治は死滅するぞ」

「喧嘩両成敗」によって国家主義者を追い出し、首の皮一枚でも残して「自治」を守ろうとする田中。そうした行為が結局は自治の瓦解につながると断じる南原。二人の対立に、当時大学が抱えたジレンマの苦悶を鮮やかに重ね、浮き彫りにする場面だ。南原がそう危惧したのは、当時、南原自身が弟子の丸山真男とともに、学内外の逆風にさらされていたからだ。

丸山真男と津田左右吉

南原は1939(昭和14)年3月、東大法学部に東洋思想史の講座を設け、秋に開講した。西洋の理論・学問以外に、広く東洋思想を研究するべきだという持論に加え、文学部にできた国体明徴講座「日本思想史」に対抗する狙いがあった。

新講座を誰に担当させるか。南原の念頭にあったのは、その3年前の暮れに「政治学史を勉強したい」と相談に来た丸山真男だった。「今、学者としてやっていくのは難しい」と言って一度は帰らせたが、二度目に来た丸山に南原は、「日本のことをやってみないか」と誘った。日本精神や皇道が盛んに喧伝されているが、科学的な研究はなされていない。歪曲された議論を批判するには、同じ土俵で専門的に研究する人が必要という考えからだ。丸山は助手として残り、将来は東洋思想史講座を任せる心づもりだった。

だが丸山が一人前になるまで、誰かに講師を頼まねばならなかった。南原が白羽の矢を立てたのは、「文学に現はれたる我が国民思想の研究」など、古事記や神代史の文献批判で知られる早稲田大の津田左右吉教授だった。だが、国体論が隆盛する当時の学界において、リベラルな津田は傍流であり、異端でもあった。

始まった講義は当初はスムースに進んだが、学生右翼団体が最終講義の後に津田を質問攻めにし、次から次に排撃する事態になった。聴いていた丸山は講壇の前に立って「今のような質問は学問的な質問とは認められない」と制し、津田を抱えるように別室に連れて行った。だが学生たちはその部屋にも入り込んで3時間以上、つるし上げを続け、丸山は「先生、こんなファナティックな人たちと話してもしょうがないから、帰りましょう」と言って強引に津田を外に連れ出した。

翌日、その最終講義のことが新聞に載り、蓑田胸喜らの津田総攻撃が始まった。1940年に内務省は津田の主要4著を発禁処分にし、津田と出版元の岩波茂雄は出版法違反で起訴された。同法第26条の皇室の尊厳を冒涜する書に当たる、という理由だった。

南原は裁判所への無罪嘆願の上申書を書き、丸山は署名集めに走り回った。1942(昭和17)年、津田に禁錮3か月、岩波に2か月の執行猶予付き判決が出た。検察側が控訴したが、2年後に時効による免訴となった。

戦時下の抵抗

1941年12月8日、日本は英領マレー半島、ハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が始まった。南原はこの月から国家学会雑誌に「ナチス世界観と宗教の問題」を発表し、翌年にかけて執筆を続け、「国家と宗教 ヨーロッパ精神史の研究」(岩波書店)として出版した。これが論文において寡作だった南原初の単著となった。ナチスと枢軸同盟を結んでいた日本で、ナチズムを正面から論じることは、かなりのリスクを伴う行為だ。

小説「夏の坂道」で著者は、この執筆の狙いを、南原と母・きくとの会話の形で描いている。

「ナチズムはヨーロッパの伝統であるキリスト教とギリシャ精神を拒否しています。だから今という時代の危機を、近代精神の結果だと言って否定することしかできんのです」

危機はどんな時代にもある。だがナチスの世界観は、それを個人主義や合理主義のせいにしている。

「ナチはゲルマン人種にしか価値がないと言っているのでしたね」

「ええ。だからゲルマンの血の崇高さを神話にでもして、世界観を立ち上げるほかありません」

それはヨーロッパ文化という理性的なものから、ナチズムという非理性的なものへ、言い換えれば精神的なものから野獣的なものへ、全てを強引に帰結させようとしている。

この描写で分かるように、南原の念頭にあったのは、同じ急坂を転げつつあった日本と、その危機への警告だった。刊行後、蓑田胸喜は待っていましたとばかり論難したが、本では国体に直接触れておらず、論理の土俵で足を引っ張ることはできずに終わった。

だが学内では早くも41年から大学の修業年限が3か月短縮され、翌年には6か月短縮、そして戦局が悪化した43年には学徒出陣で、南原は学生たちを戦地に送る立場になった。安田講堂で東大の壮行会が行われた日の情景を、「夏の坂道」は次のように描いている。

安田講堂で東大の壮行会があった時は、南原は耳をふさいで研究室に閉じこもっていた。

たとえ日本がファシズムに堕ちていても、抗いはするが、国家に背けと説くことはできない。誰より全体主義を憎んでも、それを民族全体が良しとするなら、南原はその罪を共有するしかない。動員される学生たちに、自らの良心に従って行動せよと言うことはできないのだ。

壮行会が終わると学生たちは隊列を組んで宮城へ行進して行った。南原は銀杏並木の陰から見送ったが、息をするのさえ苦しかった。正義の勝利を信じ、敵である連合国側に未来を託している自分は何者だろうと思った。

1944年7月には、弟子の丸山真男が召集され、松本の連隊で教育を受けた後、朝鮮半島の平壌に向かった。法学部教官で召集されたのは丸山だけだった。しかも東洋思想史講座ではただ一人のスタッフだ。丸山は栄養失調で入院したが11月に部隊が召集解除になった。だが翌年3月には2度目の召集を受け、広島県宇品の船舶司令部参謀部に一等兵として赴くことになる。

ちょうどそのころ、南原は法学部長を引き受ける決心をした。3月10日の東京大空襲の前日のことだ。彼は戦争を憂える研究者を糾合して法学部で終戦工作に乗り出すべきだと考えていた。加わったのは南原と、高木八尺、田中耕太郎、末延三次、我妻栄、岡義武、鈴木竹雄だった。彼らは大学の中央図書館で構想の骨格を練り、誰に働きかけるかを話し合った。南原は高木らと近衛文麿、若槻礼次郎、東郷茂徳、木戸幸一、宇垣一成らと会い、終戦の時期や条件、米国への連絡の取り方等について進言し、働きかけた。

その間に、南原は学部長として図書の疎開に取り組み、東大を帝都防衛の司令部に接収するという軍部の申し出をはねのける内田祥三総長を支えた。

八月十五日、終戦。9月1日発行の帝国大学新聞に南原は「戦後における大学の使命 復員学徒に告ぐ」という文章を寄せた。

「軍人が剣を棄てた時、われら学徒の真の戦が開始されるのである」

12月の全学選挙で南原は総長に選出され、かつて大学を追われた人々を呼び戻し、憲法研究、教育改革の中心人物として、戦後の礎を据えることになる。

南原繁の「抵抗」

こうした南原繁の生き方について、「夏の坂道」を書いた村木さんは次のように言う。

「彼に最も大きな影響を与えたのは、母親きくさんを除けば、新渡戸稲造と内村鑑三だったと思う。何を考え、どう行動するかを決める場合も、その根底にある基準を与えたのは二人だったのではないか。南原先生は、ギリシャ哲学やドイツ哲学を究め、世界に通用する学者になったが、もっと奥深くにある信条を培ったのは新渡戸と内村だと思います」

南原は軍部に正面から抵抗したわけではない。それを微温的だったとか、十分な抵抗をしなかったと批判するのはたやすい。だが、あっさりと職を辞すのではなく、理念と同時に現実をリアルに把握しながら、踏みとどまったところに、村木さんは注目する。

「自分が辞めたら、自分がいなくなったらどうなるかを、常に冷静に見定めた人だったように思います。美濃部達吉が攻撃されたあと、『学問の自由』をどう守るかを真剣に考え、丸山ら次世代を育て、見事に責任を果たし続けた。彼は大日本帝国憲法公布の年に生まれ、明治憲法と共に歩んだ人ですが、『学問の自由』がいかに大事かを痛感し、最後まで踏みとどまって信念を貫いた。戦前・戦後を通じて、これほど価値観がぶれなかった人も少ない、と思います」

今のこの時期に南原の生き方に注目した理由について村木さんは、当時、大学が当局や世論から批判・攻撃され、「言っても詮無い」という無力感が学内にも漂うなかで、南原が自分の無力を噛みしめながらも「これだけは曲げられない」という信念を貫き、ここぞという出番が来るまで次世代の若手を育てたことにある、という。

「この間、公文書が消されたり、法解釈が捻じ曲げられたりと、戦前や戦時中を思わせる出来事が起きました。憲法の条文は変わっていないけれど、自由や人権など、器に盛られた中身は少しずつ減ってきているように思う。ある時気づいたら、その自由がすっかり狭められ、身動きができなくなることはないのか。すぐに変わるわけではないにせよ、時代はどんどん変わっていく。一人一人が頑張っても無力だな、と思うような今だからこそ、南原先生の生き方を振り返ってほしい、と思うのです」

村木さんの著書を読み、その話を伺いながら、深く同感した。

詰まるところ日本の大学は、「学問の自由」を守り切れず、南原らの終戦工作も功を奏しなかった。そこだけを見れば、南原らの抵抗は時勢に押し切られ、無力だったように見える。

だが、南原らがいなければ、「学問の自由」はいち早く突破され、戦後の礎を築く次世代も現れなかっただろう。南原らがいなければ、「学問の自由」が奪われる過程そのものが忘却され、隠されたままになったのかもしれない。

「学問の自由」が失われるのは、軍部や独裁の強権が発動する場合だけとは限らない。当局は言論を誘導して世論を味方につけ、学内ではその世論に呼応して、当局になびく勢力が現れる。当局はその対立を利用して、批判勢力を学外に追放し、「学問の自由」は内側から瓦解する。いわば「自滅」を待つことが最も巧妙な言論弾圧であることを、戦前・戦時中の歴史は教えてくれているように思う。

かつて丸山真男は、ドイツの牧師マルティン・ニーメラーの生き方を紹介した本から、牧師が語ったという次の言葉を翻訳して引用した(新装版『現代政治の思想と行動』=未來社所収「現代における人間と政治」)。

ナチが共産主義者を襲つたとき、自分はやや不安になつた。けれども結局自分は共産主義者でなかつたので何もしなかつた。それからナチは社会主義者を攻撃した。自分の不安はやや増大した。けれども依然として自分は社会主義者ではなかつた。そこでやはり何もしなかつた。それから学校が、新聞が、ユダヤ人が、というふうに次々と攻撃の手が加わり、そのたびに自分の不安は増したが、なおも何事も行わなかつた。さてそれからナチは教会を攻撃した。そうして自分はまさに教会の人間であつた。そこで自分は何事かをした。しかしそのときにはすでに手遅れであつた。

それは、まさに南原や丸山が身を持って体験した過去だったろう。こうした警告を踏まえ、丸山は、「端緒に抵抗せよ」と「結末を考えよ」という二つの原則を強調している。

今回のコロナ禍のように、同調圧力が働きがちな危機の時代には、真綿で首を絞めるような「自粛」要請が、個々の「萎縮」を招きかねない危うさがある。時代の転換点は、その時点ではわからず、後で振り返らなければ見えないことが多い。

誰か他人のためではなく、自らのためだ。

「学問の自由」が失われることがないように、つねに目を凝らし、耳を澄ませていたいと思った。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。