この秋、東北や北陸でツキノワグマが出没し、人が死傷する事件が相次いだ。鹿やイノシシが列車に衝突する事故も急増している。高度に文明化、都市化したこの国で、何が起きているのか。自然が豊かな北海道・知床半島に出かけ、第一線で活動する人と共に、「自然」と「文明」の境界を考えた。

世界自然遺産・知床

知床は、北海道の北東部に伸びる細長い半島で、オホーツク海に突き出している(根室海峡も地理学的にはオホーツク海の一部という)。中央部を1500メートル級の連山が貫き、絶壁に阻まれて、人が海側から立ち入ることは難しい。1500メートル級といっても、北海道の気象の厳しさは、本州の山々に1千メートルを加えた環境に近い。

こうして、もともと要害堅固の地ではあったが、その環境が自然条件ゆえに自ずと残されたわけではない。地元の人々が保存を呼びかけ、全国の賛同者の力添えで自然が守られた。「自然保護派」と「開発派」のせめぎ合いのなかで、「保護派」が機先を制して土地を買い取った結果、人為によって残された自然なのである。

1970年代、それまで国内でも訪れる人が少なかった秘境・知床に転機が訪れた。

1970年、歌手の加藤登紀子さんが森繁久彌作詞作曲の「知床旅情」をカバーし、翌年にはオリコンで7週連続1位の大ヒットになった。60年代の「政治の季節」が終わり、北海道には、大型リュックを背負った「カニ族」の若者たちが、辺境の自然に憩いや癒しを求めて押し寄せる時代になっていた。

1972年6月には、自民党総裁選を控えた田中角栄が政策綱領「日本列島改造論」を刊行し、角栄が総理になったことから、ベストセラーになった。全国で開発を当て込んだ土地投機が始まり、不動産が急騰する時代の幕開けである。

そのころ、知床の農家にも転機が訪れていた。辰濃和男編著「よみがえれ知床」(朝日新書)によると、知床の岩尾別地区には大正、昭和初期、戦後の3回にわたって集団入植があった。原生林を切り拓き、冬は流氷に閉ざされる過酷な環境で農業にいそしんだ人々も、少しずつ離農し、高度成長経済に沸く都会に向かうようになっていた。一時は開拓団地に集団移転して通い作を続けた人々も、徐々にその数が減り、1973年には最後の農家が離農して開拓の歴史に幕を下ろした。

こうした社会条件が重なれば、どうなるか。離農した地主は、町に土地の買い取りを求める。開発業者は、折からの「秘境ブーム」を当て込んで高額の買収条件を出す。すでに交渉に応じた地主もいて、開発業者はその土地を道外で「土地高騰」の夢を見る人々に宅地並みの価格で転売しようとしていた。

開発か、保護か。2者択一を迫られた当時の藤谷豊・斜里町長は、勝負に打って出た。

1977年1月、藤谷町長は役場内で会見し、「知床100平方メートル」構想を発表した。全国の人々に区画100平方メートル単位で8千円の寄金をしてもらうという計画だ。土地は町が保有したままで、森の再生に責任を持つ。寄金を寄せた人は、自分の土地になるわけではないが、乱開発から自然を守り、自分も運動に参画したという自負や満足感を与えられる。運動のパンフレットには、「しれとこで夢を買いませんか」というコピーが使われた。

反響は大きかった。当初の運動の目標額は、買い取りを求める8人の開拓跡地120ヘクタールを購入するための9600万円だったが、3年7か月後の80年にこれを達成した。

この間に支援の輪は全国の市民や企業にも広がり、各地に運動の支部も作られた。

町はさらに買い取り地域を広げ、1996年までに447・70ヘクタールを買い上げることになった。日本で初のナショナル・トラスト運動は、この間に裾野を広げ、開拓跡地に植樹をして、原生林を復元するという方向に舵を切った。運動は「100平方メートル運動の森・トラスト」に名前を変え、運動地にかつてあった原生の森と生態系の再生を目指す取り組みを始めた。「不変の原則」と呼ばれる森の憲法を柱に、100年単位の長期的な目標と20年ごとの中期的な目標を掲げ、5年ごとに5区画で順に回帰作業を続ける遠大な構想だ。

「夢を買う運動」は、次のステップとして、広大な土地を原生の森に返すという「夢を育てる運動」へと発展したのだった。 この間に知床は1986年の国有林伐採問題などで揺れ動いたが、国立公園、国指定鳥獣保護区、原生自然環境保全地域、森林生態系保護地域などの保護区が重層的に設定され、全国でも最も環境保全が厳しい土地の一つになった。こうした人の手による環境保全の努力が、2005年7月、世界自然遺産への登録に結実した。海洋と陸上の生態系が結びついた豊かな生態系と、生物多様性が評価されたのである。しかも、地元や国民が環境を保全し、将来にわたって「保護・保存が担保されている」というのが登録の条件だ。

地元の斜里、羅臼が率先して保護に動き、国や道が協力し、科学者や専門家が側面を固めて助言し、それを全国の市民が支える。つまり知床を守るというこれまでの歩みそのものが、知床を世界自然遺産に登録させる礎石になったのだといえるだろう。

浮上する「THE LIMIT(限界)」

女満別空港から斜里の市街地を目指し、そこからさらに40分、車で直線路を走らせるとウトロの集落に着く。ここは世界自然遺産への玄関口であり、陸路で行けない先端の知床岬まで、洋上から半島を眺める観光船の出港地にもなっている。

10月中旬に訪ねたウトロは、あいにくの雨もようで、夜になって小雨がちらついた。宿の近くの居酒屋で夕食でもと探したら、ほとんどが閉店していた。コロナ禍の影響かとも思ったが、「Go Toトラベル」キャンペーンに東京発着の商品販売が加わったせいか、観光バスなどが増え、泊り客は思いのほか多い。

不思議に思いながら近くの「知床第一ホテル」まで歩いて食事を済ませ、いざ帰ろうという段になって、閉店の理由を悟った。

ホテルの玄関を歩いて10秒ほどで、マスクが吹き飛ばされ、ついで帽子が叩き落とされて舞い上がり、暗い空に吸い込まれた。山おろしの突風が吹き荒れ、歩くことすらできない。体ごと宙に持ち運ばれそうな風圧だ。慌てて近くの石垣にしがみつき、鞭打つ凶暴な風を背に受けて耐えた。吹きすぎる風が耳元で不気味な唸りをあげる。進むことも退くこともできず、10数分が過ぎた。風は雨交じりになり、激しさを増していく。

その時、ホテルの建物の陰は横から吹き込む風が弱いことに気づき、石垣につかまったまま横に這い、ようやくホテルの裏口にたどり着いた。フロントで事情を話して宿に電話をかけてもらい、車で迎えに来てもらってようやく宿に帰った。部屋に帰ると、石垣にしがみついたため、指が血だらけになっていた。

翌朝は打って変わって秋晴れになった。昨日訪ねて閉店だった居酒屋に寄ると、ご主人がこともなげに言う。

「ゆうべのような日は、店を開けても客は来ない。うちは地元の常連が多い。昨夜みたいな日は、出かけると危ないのを知ってるからね」

私が住む札幌では、円山、藻岩山という二つの原生林が市街地まで張り出し、世界でも珍しく、自然が身近に迫る都市だ。冬には地吹雪が路上に吹き荒れ、方向感覚を失うホワイトアウトも何度か経験した。だが所詮は都会であり、自然とは画然と隔たれた箱庭の世界だ。知床初日の夜の体験で、自然の持つ牙の鋭さと荒々しさを、ちょっとだけ肌で感じた気がした。

ウトロの集落から10数分で、知床自然センターの建物が現れ、さらに山道を走り上ると、知床五湖への入り口「知床五湖フィールドハウス」が見える。

知床五湖は、神が5本の指を突いてできたという伝説をもつ。知床は何度か訪れたが、五湖を再訪するのは、中学の修学旅行以来、半世紀ぶりのことだ。ハウスで10分間の事前レクチャーを受け、長靴に履き換えて遊歩道に足を踏み入れる。遊歩道は制度上の「ヒグマ活動期」である5月から7月にかけてはガイドツアーに限定されるが、「植生保護期」はレクチャーを受ければガイドがいなくても歩ける。ただしヒグマの目撃情報によっては高架木道のみの散策になることもある。

遊歩道では前日、ヒグマが目撃されたが、のちに述べる知床財団から施設管理者への助言で、この日は一周3キロ、約1時間かかる「大ループ」の周遊が許された。

半世紀という空白を一瞬に消し去ってしまうほど、五湖の眺めは昔日と変わりなかった。

前夜の突風で木々の紅葉は叩き落とされ、山道は赤や黄、茶色の葉が敷き詰められ、秋のじゅうたんのように華やいで見えた。ガイドの男性が、「こんなに穏やかな水はめったに見られません」というほど、五湖の水面は鏡面のように滑らかで、さざ波ひとつとしてない。

そこに映る「逆さ連山」は燃えるような赤、黄に彩られ、斑模様に彩られている。

紅葉が映えるには、赤や黄色だけでなく、そうした色味を引き立てる緑や青が欠かせない、と聞いたことがある。紅葉するミズナラやイタヤカエデなど広葉樹だけでは、きれいはきれいだが、どことなく物足りない。トドマツやイチイといった濃緑の針葉樹が混じる針広混交林でなければ、このように多彩で奥の深い色合いは生まれないだろう。この日は幸い、その錦秋を引き立てる秋空の澄み切った青みにも恵まれた。

遊歩道は一方通行で、その先は800メートルの高架木道になっている。こちらはクマの手が届かない高さになっており、さらに電気柵が張り巡らされていてシーズンを問わず往復できる。そこから、「知床100平方メートル運動」の植林地や今の植生の回復度を見晴らすこともできる。

これほど広大な原生林を切り拓いて入植し、開拓した人々がいた。100年に及ぶ開拓の跡は消し去られたが、その跡地を、今度は数百年をかけて元の原生林に返そうとする人たちがいる。その空間と時間のスケールに圧倒され、しばらく無言のまま展望台に佇んだ。

五湖の帰りに、知床自然センターに立ち寄った。この施設を管理運営するのは、斜里町と羅臼町が設立した「公益財団法人 知床財団」だ。ここでは知床の情報を提供するだけでなく、野生動物の保護管理や、調査研究も行っている。そのセンターでは、世界自然遺産登録が決まって15周年にあたる今年7月17日から、従来の「知床の四季」に代えて新たな映像2作品が上映されるようになった。雄大な自然を紹介する「知床の冒険」と、「THE LIMIT」だ。

後者は、自然センターを「知床観光」の拠点と考える人にとっては、不思議な作品といえるだろう。道路に出没するヒグマや、それを競って見る観光客のマイカーやレンタカーが引き起こす「クマ渋滞」を描き、そうした「人慣れ」が習い性となって人里に接近するヒグマが、人身事故を起こしかねない危うさに警告を発する内容であるからだ。自然の豊かさをアピールする一方、こうした啓発をせざるを得ないところに、今の知床のジレンマが浮き彫りになっている。

2作品を制作したのは映画「生きとし生けるもの」で日本映画撮影監督協会(JSC)賞を受けた今津秀邦監督だ。実は撮影にあたって、財団側が今津監督に知床の現状について、人間とヒグマの距離が「限界」に近いところまで縮まっていることを説明し、撮影にあたっても、その点を考慮してほしい、と訴えた。自然と人間の関係は、セットにしなければ見えてこない。そうした思いから、映像は2作がセットになり、交互上映されることになったのだという。 10月13日夕、「THE LIMIT」を見た後で、今津監督に助言をした人物と会った。

石名坂豪さんと考える知床の今

その人物とは、知床財団で保護管理部長を務める石名坂豪さん(47)だ。

東京生まれの石名坂さんは日本大学農獣医学部獣医学科を卒業後、北大大学院獣医学研究科博士課程を修了。学生時代からトドやアザラシなど海生哺乳類の研究のため知床の羅臼町に何度も通った。日大獣医学科助手の後、環境省臨時職員を経て08年から知床財団に勤務している。獣医学博士であり、知床の海上・陸上の生態系に精通したプロだ。映像作品「THE LIMIT」について尋ねると、こう語ってくれた。

「映像撮影にあたって、監督自身もヒグマには近づきすぎないようにお願いした。ヒグマの迫力ある映像を取ろうとしてプロ、アマのカメラマンがヒグマとの距離を過度に縮め、我々はとても困っている、とお話しした。それが監督の心に響いたらしく、もう一本別のテーマで作りたいというお気持ちになったらしい」

知床国立公園内でのヒグマの目撃情報は年間1000~1400件に上る。知床財団はそのうち600回以上、現場で対応し、公園外の住宅地などでも年間300回以上対応しているという。だが、「お願いベース」で人間を管理するのは、もう限界に近い。

その背景として、石名坂さんは三つの要因を挙げる。

第一はマイカーやレンタカーが増え、駐車場や道路の収容力が、時期や日によっては既に限界を超えている点だ。路上にクマが出ると「クマ渋滞」になり、窓を全開にして写真を撮ったり、車外に出たり、近づいたりする人もいる。そうして「人慣れ」したクマは、人を恐れないようになり、住宅などに近づく。

第二はカラフトマスやサケの釣り客だ。一部は車中で寝泊まりし、ゴミや残飯を散らかす人もいる。釣り中にクマが現れると荷物や魚を置き去りにする。クマは、魚やパンなどを楽に得ようと人に近づくことになる。

第三は地元住民の不注意だ。魚を低い場所に干したり、夜間に生ゴミ入りのバケツを屋外に置いてしまう人もいる。「人間優先ゾーン」にクマが入り込む誘因になる。

人の食べ物や生ゴミに餌付いたクマは執着心のスイッチが入って格段と危険な存在になり、何らかのトラブルを起こして捕殺される傾向が高まる。

知床財団では、環境省など関係行政機関が策定した「知床半島ヒグマ管理計画」(2017~21年)に従い、クマが出た場所(ゾーニング)とクマの個体識別に基づいた個体ごとの性格によって対応している。例えば警戒心が低いだけの個体はクマ優先ゾーンの国立公園内では追い払うが、人間優先ゾーンの市街地に接近・侵入された場合、安全に追い払えないと判断すれば、猟友会と連携してやむなく射殺するなどの対応をとる。

また財団は2019年から3年計画で、北海道立総合研究機構や北大と共同でヒグマの個体数調査を環境省の研究費を得て進めてきた。毛根つきの体毛、新鮮な糞便、麻酔銃で特殊な針を飛ばしてヒグマから採取した皮膚片などを用い、遺伝子による個体識別も行っている。その結果、2019年には少なくとも350頭のヒグマが知床半島内に生息していたことが明らかになった。

さまざまな保護政策により、ヒグマがたくさんいること自体は世界遺産地域としては喜ばしい。だが知床の場合は、もともと土地が狭いうえに、ヒグマを高度に観光利用していることが問題を引き起こしている、と石名坂さんは指摘する。

ヒグマが道路沿いに出ると、財団職員は大声を上げたりクラクションを鳴らして何度も追い払い、散弾銃持参でプレッシャーをかけ、少し離れたらゴム弾で痛みを与えて追い払ってきた。一方、人には、車から降りないように呼びかけ、車を長時間停車させず、渋滞を起こさないよう要請してきたが、すぐには従わない人が少なくない。

こうして過度に「人慣れ」が進むと、クマは人に脅威を感じなくなり、住宅地に近寄りやすくなる。

斜里町側の国立公園の中心観光地である幌別・岩尾別地区で12~17年に生まれ、その後に独立が確認された子グマ6頭のうち、オスの2頭が住宅付近で問題行動を起こし、満3歳の春に射殺された。また、ヒグマの多いルシャ地区で06~12年に生まれ満2歳まで育った子グマ35頭のうち、半数近い17頭が、人為的要因でその後死亡したという。若い時に国立公園内で人間と接触して暮らすと、人間を避けない傾向が強まり、移動分散先の住宅地周辺や畑作地帯でも、国立公園内と同じように呑気な行動をとり、寿命を縮めてしまうのだ。

知床で問題を起こしたヒグマを射殺する場合、事情に詳しい知床財団の職員もたびたび射手になる。狩猟免許をもつ石名坂さんもその一人だ。

こうした状況について石名坂さんは、ヒグマの生息地を交差点に例えて次のようにいう。

「今の知床は、交通量が激しいのに信号がない交差点のようなものです。『この交差点は危ないので避けてください』とか、『こちらの車は道を譲ってください』と権限の無い私たちがお願いしても、聞いてくれる人ばかりではない。法律の根拠がないお願いベースは限界に近い。信号の設置と、信号無視する人をたまには捕まえる仕組みがもはや必要です」

解決の糸口はあるのか

では、解決の糸口はないのだろうか。

私はその日の午前中、知床第一ホテルの上野洋司会長(72)にお目にかかった。

上野さんは8年前、「知床自然大学院大学設立財団」を作ろうと呼びかけた一人だ。これからは、ただ自然を守るだけでなく、野生動物や環境について専門知識を持ち、地域住民と対話して合意を形成する「ワイルドライフマネジャー」の育成の場が必要という考えだ。また、研究機関として、「共生の思想」を深め、全国に発信する役割も期待している。

設立財団はこれまで4回、知床をフィールドに学生や社会人が学ぶ「知床ネイチャーキャンパス」を行ってきた。日本学術会議の提言を受けて、環境省なども今年から、野生動物対策のための人材育成カリキュラムの検討を始めており、知床の取り組みは、その先行例として注目を集めそうだ。

ところで、上野さんのホテルがある斜里町ウトロは06年、斜里町によって集落全体を高さ3メートル、全長3・6キロの柵で囲われた。エゾシカの侵入を防ぐためだ。柵には電気ワイヤーもつけられ、ヒグマも入れない。この柵の設置を提案したのが、上野会長だった。会長は、ホテル敷地の裏にある柵まで案内をしてくださりながら、こう説明してくれた。

「以前、このホテルの裏で、春先に何度かヒグマが小鹿を追いかけてくるのを見た。集落に鹿もクマも入れず、自然との共生を図るには、こうするしかないと思いました」

こうして電気柵を使って「境界線」を引くことが、解決法の一つだ。しかし、電気柵は海岸や海中には引けず、往来が頻繁な国道にも引けない。そうした死角を通って迷い込むヒグマは、逆に柵がある故に安全な追い払いが難しくなり、射殺するしか方法がない場合も多い。

第二の糸口は、観光客の移動をデザインし直すことだ。環境省や斜里町などでつくる「知床国立公園カムイワッカ地区自動車利用適正化対策連絡協議会」は今年10月の3日間、知床五湖につながる道路でマイカーからシャトルバスに乗り換えてもらう社会実験を行った。マイカーでの通行を避け、自然ガイドが野生動物について解説しながら、無料のシャトルバスで往復する実験だ。

これは「MaaS」(Mobillty as a Service)に向けた実験の一つだ。これはあらゆる交通手段を統合し、最適化を図ることで、快適で自由な移動機会を提供するサービスを指す。公共交通機関だけでなく、車や自転車のシェアリング、将来は自動運転などあらゆる交通手段を組み合わせ、スマホのアプリ一つでルート検索から予約、決済までを完結させるシステムといえる。

もともと観光客にマイカーやレンタカーが多いのは、地元の公共交通機関が不便という理由からだ。これまでも8月にはカムイワッカ方面行きのシャトルバスがあるが、減便傾向にあり、経営的にも厳しい。だがこれからは自然環境の保全と観光利用の両立を図るために、何とか人とヒグマの接触や軋轢を避けなくてはならない。

「観光客や地域住民の人身事故が起きてからでは遅い。道路わきの草刈りでヒグマが潜みにくい環境づくりをしたり、ヒグマを誘引する不法投棄ゴミを回収したり、我々や地域ではあらゆる手を尽くしています。でも、お願いベースを変えていかないと、対策が後手に回って、いつ事故が起きてもおかしくない。それが『THE LIMIT』の現実です」

自然と文明の境界

全国各地で、野生動物と人間の遭遇が、さまざまな問題をもたらしている。それは何を意味しているのだろう。

石名坂さんと話した翌日、海の側から知床半島を眺め、知床自然センター周辺を散策して札幌に戻り、10月21日、さらにZOOMで話をうかがうことにした。

マスコミ報道では、野生動物と人間の接触が頻繁になった理由として、動物の生息域が拡大し、都市にまで広がりつつあることを指摘することが多い。あるいは、従来は山と住宅との間にあったバッファ・ゾーン(緩衝地帯)としての「里山」が、高齢化や過疎化によって人の手入れが行き届かなくなったせいだという理由も挙げる。山に生息する動物が、かつては人の出入りする里山で警戒し、そこで引き返していたのに、最近は山と里山が地続きになり、山からいきなり里に出て人と遭遇するのだという。国土の7割を占める中山間地域で、急速な高齢化や過疎化が進むこの国の現状について、説得力のある説明のように思える。

だが自然と文明の境の第一線で日々活動する石名坂さんは、この理屈で全て説明しようという流れには疑義をさしはさむ。少なくとも、いくつかの補足が必要だという。

「野生動物が移動する理由は、食べ物を求めるためか、繁殖のためか、いずれかです。彼らが楽しみのために旅行することは基本的にない。今年のようにドングリが不足した年には、クマも餌を求めていつも以上に遠くまで移動し、里に迷い込むこともある。しかしこれには年変動があり、来年もそうなるとは限らない」

だが長期的な趨勢を見れば、高度経済成長以降、自然保護の思想が浸透し、野生動物を「獲る」という圧力が急速に減ったことは否定できない。密猟はもちろん厳しく取り締まりをされたが、狩猟人口も減り、猟そのものへの批判も強まった。鹿、イノシシは急速に個体数が増え、クマもある程度は増加した。絶対数が増えただけでなく、人の「圧力」が弱まった結果、人の気配が濃厚な住宅地に接近することへのためらいが薄らいだ。

石名坂さんは圧力と動物の反応の例として、札幌の市街地に生息するキタキツネを挙げる。キタキツネはホンドキツネと同じくアカギツネの亜種だが、本州以南では襟巻などにするため乱獲した歴史があり、ホンドキツネの警戒心は強く、人前に出ることはほとんどない。それに対してキタキツネは警戒心が薄く、人前に出ても平気だ。札幌に住む私も、市内のあちこちで、「キツネが荒らすので、ゴミ出しの時間を守りましょう」という看板を見かけたことがある。

「もちろん里山の手入れができず、動物がいきなり里に出るという理屈には一理ある。でも以前の里山は、動物を獲る場でもあった。それが動物を近寄らせない圧力にもなった。これから里山を整備するとしても、徹底的に追い払うとか、捕獲するという圧力もなければ、バッファとしては機能しにくいと思う」

石名坂さんは動物と人の遭遇多発の要因は三つあるという。ドングリなど餌の資源量の年変動、個体数の増加、そして人による野生動物への「圧力」の低下だ。

このうち「圧力」の低下は、最も管理が難しい。サルやクマなど知性の高い野生動物は人間を個体で見分ける。例えば知床財団の職員がヒグマを追い払うために公用車を使い、制服で出動すれば逃げるが、普段着で私有車で行っても逃げようとしない。あるいはゴム弾を銃に装填して金属音がするまで逃げない。

「5人家族で犬をしつけているとします。1人が犬に、『お座り』するまで餌を『お預け』にしても、残りの4人がいつでも餌を与えれば、犬はしつけられない。野生動物も、おばあちゃんから子どもまで、だれもがいつでも本気で追い払わなければ、警戒しません」

石名坂さんたちは2年前、人慣れしたメスの成獣ヒグマを学術捕獲で生け捕りし、カメラ付きのGPS首輪をつけて山中に放した。一週間は日の出から日の入りまで徹底して位置を割り出し、道路に出そうになると先回りして待ち伏せをし、鈴を鳴らしながらゴム弾などでかつてない頻度で追い払った。

一部の人間であっても徹底して追い払えば、ヒグマは人間全体を恐れるようになるか、という実験だった。だが、そのヒグマは行動範囲を変えただけで、うるさそうな人間は避けるが、「人慣れ」そのものを変えることはできなかった。財団職員が徹底して追い払っても、この時のヒグマのようにふだんの生息地である国立公園から移動し、ウトロの市街地に入る可能性がある。それなら、むしろ国立公園内に留めておいた方がまだマシだろうという、とりあえずの結論になった。

サファリパークで、車の窓を開けたり、車の外に出る人はいないだろう。だが知床では、そうする人がいる。ふだん見かけない野生動物を見て「カワイイ」と興奮し、そこが野生の棲み処であることを忘れるからだ。そうした人間の意識を変えない限り、人と動物の不幸な遭遇の可能性は消えない。

新型コロナウイルスと自然

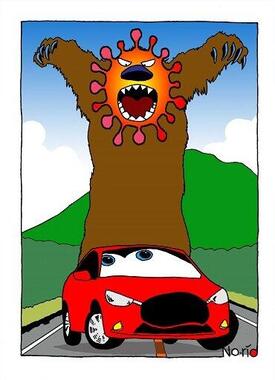

獣医学博士である石名坂さんにとって、「新興感染症」や「再興感染症」は基礎知識だった。人間と動物の境界があいまいになれば、動物を介して人間がウイルスや細菌などの病原体をもらう確率は高まる。

だが以前であれば、人に感染した場合に、一つの僻村が全滅し、多少周辺に広がることはあっても、局地的な感染で収まった。エボラ出血熱、マークブルグ熱、SARS(重症急性呼吸器症候群)、MERS(中東呼吸器症候群)、いずれも日本にまでは拡がらなかった。だがこれだけグローバル化が進み、人の往来が頻繁になれば、感染もまたグローバル化し、瞬時に広がる。

日ごろから野生動物の生体や死体に接している石名坂さんは、つねに未知の病原体をもらうリスクを意識し、同僚らにも警戒を呼び掛けている。目に見えないウイルスなどを、常に意識せざるを得ない日常だ。だがその人にして、今回の新型コロナについては、「とうとう日本も巻き込まれか」と、ひたひたと足元に押し寄せる脅威を実感したという。

日本でいえば昭和の時代まで、野生との遭遇には特有のステレオタイプがあった。発展途上国で開発が進み、野生動物の領域に人が入ることによって、未知のウイルスに感染する、というパターンだ。

しかし今起きつつあるのは、むしろ人の領域である都市に野生動物が侵入し、そこから感染が広がるという可能性だ。人獣共通感染症は、必ずしも人から人への感染にはつながらない。しかし、コウモリが宿主といわれる今回の新型コロナのように、変異して猛威を振るう潜在的な可能性は、つねにある。

「野生動物から直接でなくとも、マダニなどを介して感染するリスクもある。エゾシカやヒグマの耳などにはマダニがたくさんいる。北海道ではダニ媒介性ウイルス脳炎(TBE)による死者がすでに確認されている。同じくマダニが媒介するライム病も、ハンターや自衛隊員など、ヤブに分け入る職種や属性の人だけの問題では、もう既になくなっていると感じています」

こうしたマダニ媒介の感染症においては、今のところ、ヒト・ヒト感染は確認されていない。しかしそれも、「今のところは」という前提つきだ。

石名坂さんは、従来の「開発型」接触とは逆の「都市に棲みついた野生動物からの感染」リスクの例として、北海道に多い「エキノコックス感染」を挙げる。

エキノコックスは、寄生虫による人獣共通感染症だ。幼虫を肝臓内に宿した野ネズミなどを食べたキツネの糞便に含まれていた虫卵が川の水や野菜などに紛れ込み、それを経口摂取した人が肝機能障害を引き起こす。放たれた犬がうっかり野ネズミをかじったりすれば、飼い犬の糞から虫卵が排出されることもある。

石名坂さんの話をうかがっていると、新型コロナだけでなく、世界は感染症に囲まれており、その脅威がひしひしと迫っているように感じられる。だが、それは石名坂さんにとっては「常識」であり、今に始まったことではないのだ。

「正しく恐れる」ことの難しさ

「知床のことを思い浮かべてください。ヒグマを見て観光客は『カワイイ』とか『ヤサシイ動物だよね』といって、記念に2ショットまで撮ろうとする。人里に出没すれば、一部の住民は『なぜ駆除しない』と抗議する。射殺すればしたで、『なぜ罪のない動物を殺したんだ』という非難の声が押し寄せる。野生を理解し、正しく恐れることは難しいことです」

「リスクはきちんと意識し、正しく恐れる。しかしリスクをゼロにすることはできません。交通事故が起きて人が死んでも、社会が車を排除したり、人が運転をやめることはない。ある程度までリスクを許容しつつ、ちょうどいい塩梅で自然とつきあう。ヒグマに対しても、感染症に対しても、極端を排して中間点を探るしかない、と思う」

石名坂さんは、一人で山中に入ることもあれば、山菜採りに出かけることもある。そうした時は必ずクマ撃退スプレーを持ち歩き、見通しの悪い場所では大声をあげてクマに自分の存在を知らせる。リスクの高いバッタリ遭遇を避けつつ、全面的にクマを信用せず、最低限の反撃手段は確保する。

「まったく準備せずに山に入ることはしません。かといって、いつも鉄砲を振り回すわけでもない。新型コロナも同じで、すぐに感染者や死者をゼロにするのは難しい。かといって、年を取った親にはカラオケに行ってほしくないし、そう注意もする。感染防止に役立つことはできるだけしながら、医療崩壊を防ぐ。そのバランスをどう取るかが問われていると思います」

知床では、自治体や住民が「保護」に立ち上がって「開発」から自然を守り、その復元への道を進んできた。だが自然と文明の接触が頻繁になった今は、単なる「保護」だけでなく、科学的な根拠に基づく人間と自然の「保護管理(利害調整)」が必要との認識が広がっている。まさにそれこそが「正しく恐れる」ことであり、自然と文明が「共生」する目標に向かう道のりの現在地なのだと思う。

石名坂さんの話をうかがって、「正しく恐れる」ことは、自然を「正しく畏れる」ことでもあるのだと感じた。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。