中国が武漢を都市封鎖した2020年1月23日から、間もなく8か月。世界の感染者は3000万人を超え、死者も92万人超になった。各国のワクチン開発競争は日ごとに激しさを増している。ウイルスの実態はどこまで解明され、防止対策で検証すべき点は何か。8月30日に「新型コロナ制圧への道」(朝日新書)を出版した科学ジャーナリスト大岩ゆりさんの話をもとに、「中間総括」を試みたい。

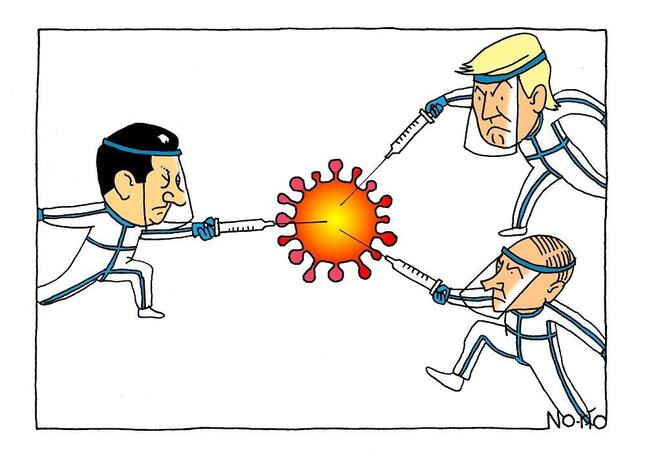

激化する世界的ワクチン開発競争

米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は9月12日付(電子版)の「中国がコロナワクチン候補を数十万人に投与」という記事で、ワクチン開発の詳細を報じた。

それによると、中国医薬集団(シノファーム)傘下の中国生物技術(CNBG)はその週、7月に政府が承認した緊急使用条件の下で、2種類のワクチン候補を数十万人に投与したことを明らかにした。またこれとは別に、中国のワクチンメーカー、科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)は最高経営責任者(CEO)を含む従業員とその家族約3千人がコロナワクチン候補を接種したと明らかにした。

この3つのワクチン候補は、安全性と有効性を検証するために、数千人での第3相臨床試験(治験)を実施中だ。世界保健機関(WHO)によると、他の6つの有力ワクチン候補も最終段階にあるという。

同紙によれば、CNBG幹部のチョウ・ソン氏は、同社のソーシャルメディアのアカウントで、ワクチンを接種した人で、新型コロナウイルスに感染した人や明らかな副作用があった人は1人もおらず、妊娠中や授乳中の女性はワクチンを接種していないと述べた。

シノバックのスポークスマンは、同社が最近実施した予防接種は純粋に自発的なものであり、臨床試験終了前にワクチンを接種することによる潜在的なリスクは投与者に開示されていると述べた。また、同社が従業員にこの申し出をしたのは、従業員がより高い感染リスクにさらされていると考えたからだと語ったという。

同紙はこの記事の前文で、「厳格な治験完了前のワクチン大規模接種については、欧米の製薬会社の間では懸念する声も出ている」とクギを刺しているが、それも当然だろう。

コロナワクチンについてはこの記事の4日前の9月8日、英製薬会社アストラゼネカが最終段階の治験の一時中断を発表した。

同社はオックスフォード大と研究開発を進めてきたが、「安全性データの検証のため、ワクチン接種を自主的に停止した。原因不明の疾患が起きている可能性がある」として、6日にすべての治験を停止した。結局、独立委員会が調査に当たって英当局が認め、同社は12日に治験の再開を発表した、ただし、ニューヨーク・タイムズは同社が中止を決めたのは英国での治験の参加者が横断性脊髄炎と診断されたためと報じたが、同社はそれについてはコメントしなかった。

今回の治験中断が発表される直前、同社を含む欧米の製薬・バイオ企業9社は「団結して科学を支持する」という異例の共同声明を発表した。

米モデルナ、米ファイザーなどの連名による声明は、米食品医薬品局(FDA)など専門規制当局のガイダンスに基づいて「安全性と効果が証明される必要がある」と述べ、「安全性と接種者の健康を常に最優先にする」、「臨床試験や製造過程では高い科学的・倫理的水準に従う」などと宣言している。またこの宣言で「厳格な科学的、規制的プロセスに対する信頼を確保できると信じている」としている。

これは、政治的思惑で承認プロセスがゆがめられるのではとの懸念に答え、いずれ市場に出回るワクチンが安全で効果的なものであることをアピールする狙いがあるだろう。

「新戦略物資」としてのワクチン

各国によるワクチン開発競争は激化し、新型コロナワクチンは今や、「戦略物資」になりそうな勢いだ。

冒頭にあげた中国はその筆頭だ。WSJ紙は8月18日付の電子版に「中国が外交にワクチン活用」という記事を掲げ、中国が戦略的に重要な国々に優先的にワクチンを供給する約束をし、国際的な地位を高めようとしている、と指摘した。ブラジル、インドネシア、パキスタン、ロシア、フィリピンなどだ。中国はすでにマスク、医療防護品などを提供する「マスク外交」を展開してきたが、今回の「ワクチン外交」は必需品として比較にならない重みをもつことになりそうだ。

同紙によれば、その時点で中国外務省がフィリピンに対し、ワクチンの優先的な供給を約束した。民間企業の北京科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)はブラジル、インドネシアと、何億回分もの自社ワクチンの国内向け生産で協力することで合意した。

パキスタンは、国内で中国医薬集団(シノファーム)によるワクチン臨床試験を認める契約を結び、その一環として国民約2億2千万人の約2割がワクチン接種を受けられる。

ロシアでは、保健省が承認した場合には、中国の軍研究機関と康希諾生物股分公司(カンシノ・バイオロジクス)が開発中のワクチンが生産される可能性がある、という。

中国は9月9日に始まった東南アジア諸国連合(ASEAN)と日米中などが参加する外相テレビ会議でも、「ワクチン攻勢」をかけた。中国外務省によると、王毅国務委員兼外相はASEAN諸国に、「需要を優先的に考慮して『ワクチンの友』の関係を築く」と述べたという。南シナ海の領有を争う東南アジアで、ワクチン供給をちらつかせ、反発する米側になびかないよう懐柔する意図が透けてみえる。

最終治験によって安全性や効果が確認されない前に開発を優先させる点では、ロシアも負けていない。

8月11日付ロイター通信はモスクワ発の記事で、ロシアのプーチン大統領が世界初のワクチンの認可を発表したと報じた。それによると、ワクチンはガマレヤ国立研究所が開発し、安全性や効能を確認する最終段階の臨床試験が続行中だが、2か月弱の治験の段階で、当局の認可によって、集団接種を認めたという。

ロイターの報道によると、ロシア政府系ファンド責任者キリル・ドミトリエフ氏は、ワクチン認可について、1957年に旧ソ連が世界初の人工衛星「スプートニク1号」を打ち上げたことに匹敵すると称賛。同ワクチンは「スプートニクV」という名で海外で販売される予定で、すでに海外から10億回分のワクチンの注文を受けていると明らかにした。

ロイターによれば、国際契約で年間5億回分のワクチン生産が確保されており、ブラジルでも生産される予定。また、アラブ首長国連邦(UAE)やフィリピンで間もなく治験が開始されるという。

この報道にあるように、「スプートニク」は、将来の核搭載ミサイル開発のカギを握る宇宙探査競争で旧ソ連が先行し、当時の米国に「スプートニク・ショック」という衝撃を与えた。その危機感から米国が翌年にアメリカ航空宇宙局(NASA)を設立し、61年には当時のケネディ大統領が「10年以内に人間を月に送る」というアポロ計画を発表したのはあまりに有名な逸話だ。

「人の命を使ったロシアンルーレット」

ところがこの問題についてもWSJ紙は9月3日付(電子版)の「ワクチン一番乗りの舞台裏」という記事で、疑問をぶつけている。脇見出しは「『人の命を使ったロシアンルーレット』との批判も」である。

この記事によれば、プーチン大統領は国内で感染者が急増した4月に国内の科学者や医療当局者とビデオ会議を行い、「あらゆる手を尽くして直ちに国家のワクチンを開発せよ」との緊急指令を出したという。

この記事によると、その後の経過はこうだ。

ガマレヤ研究所は中国人科学者がインターネットに掲載していた情報を何週間も研究し、中東呼吸器症候群(MERS)のウイルス株との類似点を見いだした。ギンツバーグ所長によると、同研究所は既にMERSワクチンの開発に取り組んでいた。そのワクチンや、それ以前のエボラワクチンと似た処方を用いることで、素早いスタートが切られた。ガマレヤは2月下旬に開発に着手し、約1週間後、ワクチンの準備ができたとしている。

ただ、ロシアは開発競争への参入が遅かった。ガマレヤ研究員らは3月末時点でネズミやウサギで試験を開始したが、オックスフォード大学やケンブリッジ大学の研究者は既にボランティアの人々に投与していた。

その後数週間でガマレヤ研究所の対象は霊長類へ移り、4月に初めて自分たちにワクチンを接種した。6月中旬、正式にヒト臨床試験を開始したほか、国防省を通して兵士38人にワクチンを接種した。

だが国内で感染者数が増え、コロナ禍が研究の障害となった。その間、研究者は民間ボランティアを募った。被験者によると、最初の2週間は他のボランティアと過ごし、誰も感染していないことを確認。7月にモスクワの病院に移送され、他の37人と共に医師らからガマレヤのワクチンを接種された。その後の4週間、防護服に身を包んだ研究者が食料を運んできたり、体温を測定し唾液を綿棒で採取したりする以外、誰とも接触することはなかったという。

同紙は、「ロシアの研究者はボランティアわずか76人に対して早期段階の治験を完了したにすぎず、その結果は一切公表していない。4万人のボランティアを対象とする大規模治験は先週始まったばかりだ」とその拙速ぶりを指摘した。さらに、「その名称からも、地政学的優位に立つこと、第1号になることが全てであることは明らかだ」という米国在勤のロシア人ウイルス学者コンスタンティン・チュマコフ氏の言葉を紹介した。同氏は、「素晴らしいワクチンかもしれないが、とにかくわからない」と述べ、「人の命を使ったギャンブル、ロシアンルーレットだ」と批判したという。

政治家による圧力という点では、アメリカのトランプ大統領も同じだ。こちらは当面、11月の大統領選がデッドラインになっており、トランプ氏は「ワクチン競争のゴールラインは近づいている」という選挙広告を出し、「大統領選前に接種可能になる」と繰り返し示唆した。また、米食品医薬品局にはツイッターで、「ワクチンや治療法を試すのを難しくしている」と言及し、早期承認への圧力とも受け取れる言動を取った。

トランプ米大統領は9月7日の会見でワクチンについて触れ、「非常に早期に用意できる」という見通しを示し、「極めて特別な日付より前になる」可能性があると語った。

また、トランプ氏はワクチンの用意が記録的な速度で進んでいると強調し、「オバマ政権時代なら、ワクチンが手に入るまで3年はかかっただろう。最後まで準備できなかったかもしれない」と付け加えた。

米CNNは9月8日の電子版で、この「特別な日付」が、大統領選を指すかもしれないとの見方を示した。

他方、民主党の副大統領候補に決まったカマラ・ハリス上院議員は、CNNとのインタビューで、大統領選より前に作られたワクチンの安全性を疑問視する発言をしていた。これに対し、トランプ氏は、科学を否定する「政治的な言説」と非難し、ハリス氏に謝罪を求めるなど、すでにワクチンは白熱する大統領選の「政争」の具になっている。

今回のワクチン開発の過熱化を見て、私は90年代に取材した国連日本政府代表部の外交官の言葉を思い出した。日本は湾岸危機の教訓を踏まえ、当時のEC諸国と協力して「国連軍備登録制度」を提唱し、国連総会で可決された。武器の輸出入を申告して軍備移転の透明化を図る狙いだ。その提唱に携わった外交官は、武器輸出をワクチンにたとえた。

「ワクチンも武器も、いざ必要な時に製造ラインを作ろうとしても間に合わない。しかし、需要がなければ製造ラインを維持するコストがかかりすぎる。そこで余剰を海外に輸出する。武器を輸出しているのは、国連安保理の常任理事国の五大国です」

五大国にとって、武器はまさに「戦略物資」なのだろう。コロナ禍は、同じような意味で、外交を有利に進める「戦略物資」になろうとしているのだろうか。

大岩ゆりさんに聞くワクチン開発の現状

こうしたワクチン競争の実態をどうとらえたらよいのか。9月13日、科学ジャーナリストの大岩ゆりさんにZOOMで話をうかがった。

大岩(本名・須田)さんは国際基督教大学で国際政治を専攻。3年生の時には1年間、アメリカン・ユニバーシティ・イン・パリスで国際政治を学んだ。1985年に朝日新聞に入社し、三重・津支局に配属され、88年に発行された雑誌「AERA」の創刊メンバーになった。92年から1年間は、オックスフォード大の現ロイタージャーナリズム研究所で移民政策について研究し、東京本社政治部を経て月刊科学誌「サイアス」、科学医療部で取材し、2013年からは科学医療部専門記者になった。その後、福島総局に籍を置く形で福島第一原発事故による放射線低線量被ばくの実態を追ったこともある。今年3月に退職し、フリーの立場で医療や生命科学について取材、翻訳を続けている。

途中、政治や国際政治の場でも取材をしたが、高校生の頃から生物学や数学に興味があり、AERA編集部ではヘリコバクター・ピロリ(通称ピロリ菌)が広く慢性胃炎、胃潰瘍、胃がんなどを引き起こすことを他に先駆けて報じるなど、医療や生命科学の取材が多かった。感染症については2009年にパンデミックが起きた新型インフルエンザなど、10数年以上にわたって感染症学、ウイルス学、公衆衛生学、疫学、呼吸器内科学、小児科学などの専門家や医師らに取材を続けてきた。

かつての同僚として知る限り、大岩さんは内外の最先端の研究に広く目配りし、その取り上げ方も客観公正で、きわめてバランス感覚に富んでいる。科学ジャーナリストとして最も必要な資質を備えた方なのだと思う。

今回のワクチン開発競争について大岩さんは、「まずその開発スピードに驚かされた」という。09年の新型インフルエンザの場合は、既存の季節性インフルエンザワクチンのノウハウを利用できたので、半年でワクチンができた。しかし、「未知のウイルスでは開発まで最低でも年単位で時間がかかるのが普通です。WHOによれば、現在もう35種のウイルスワクチンが治験段階にあるといいます。ゲノムの解読や遺伝子の組み換えのスピードがここまで速くなっていたのか、という驚きがありました」

その一方で、各国が前のめりで開発やワクチン確保を急ぎ、安全性や副反応の有無、効果の確認が疎かになるのでは、という危惧も覚えるという。今各国が開発を進めているのは、ウイルスを増殖し、不活化したり弱毒化したりして作る従来型の製造方法ではなく、DNAやRNAを使ったり、ウイルスのたんぱく質の一部を人工的に作って使ったりするなど、新しい製造方法によるものが多い。

感染防止や重症化を防ぐ効果、何回接種したらよいか、どのような接種が有効か、効果はどれほど持続するのか、副反応はどうかなど、それぞれについて厳密な検証が必要だ。

「ワクチンはある意味で、医薬品よりも承認のハードルが高い。疾患に使う治療薬は、ある程度副作用があっても、治療で回復した方が寿命が延びる、生活の質が改善するなどメリットが大きければ承認されるし、患者も副作用について納得しやすい。しかしワクチンは基本的に健康な人たちに投与される。ワクチン投与のメリットと、副反応のバランスを、より慎重に判断する必要があります」

そう大岩さんは指摘する。しかも、新型コロナは感染しても、8割以上は軽症か無症状で終わる。エボラ出血熱のように致死率が5割の感染症なら、多少の副反応が出ても許されるかもしれないが、不顕性の多い新型コロナの場合、ハードルはより高いと大岩さんは指摘する。

「先進諸国は先物買いをしていて、結果として効果がないとしても、やむを得ないという立場だ。そうまでして先行投資をするのは、2月から3月にかけ、欧米で医療崩壊が起きて多くの人が亡くなったり、ロックダウンで経済が疲弊したりするのを見たからだろう。効果が分かってから作り始めては遅い、という焦りが、競争や購入の事前契約の過熱化につながっている」

アストラゼネカ社のワクチンは、オックスフォード大との共同開発だ。同大研究チームはもともと、チンパンジーの「アデノウイルス」という風邪のウイルスを無毒化し、増殖させて中東呼吸器症候群(MERS)に対するワクチンを開発していた。これを使って、新型コロナウイルスの表面のスパイクたんぱく質を作るDNAを遺伝子組み換え技術で組み込んだ。ワクチン接種であらかじめ体内に抗体を作り、新型コロナに感染すれば、その抗体でウイルスを攻撃して身を守る仕組みだ。

英国は開発に約27億円を補助し、米当局も自国内開発とは別に、アストロゼネカ社などに約10億ドル〈約1070億円)の支援を決めた。日本政府も、同社が開発に成功した場合、1億2千万回分の供給を受けることで合意し、それとは別に、米製薬大手ファイザーが手掛けるワクチンについても、6千万人分の供給を受けることで合意した。

「ワクチン製造は英国の英グラクソ・スミス・クラインや米ファイザーなど、世界の大手4社による寡占が進んでいます。新型コロナウイルスのワクチン開発では、大手製薬企業以外に、中国や欧米などの多くのベンチャー企業が参入していますが、軍などと組んで国営でやっている中国以外のベンチャーには、大量生産する力はない。結局は大手企業と組んで製造することになるでしょう」

日本の製薬企業などのワクチン製造・開発能力は、他の医薬品の領域に比べ、高くない。日常的に子どもに接種しているワクチンでも、輸入に頼っているものもある。

「今回、厚労省などは国産ワクチン開発に多額の予算をつけましたが、多くのプロジェクトの治験開始予定は来年以降。当座は無理をして国産にこだわらず、海外の有望企業から輸入する道を模索した方がいい。そのうえで、新型コロナが収束したら、将来のパンデミックに備えて国産ワクチン開発・製造の底上げのため、持続的に予算支援をすべきだと思う」

「コロナウイルス」の特性でわかったこと

コロナウイルスの特性はどこまで解明されたのだろう。大岩さんの説明を聞いてみよう。

新型コロナはコロナウイルス科オルソコロナウイルス亜科の一種だ。そこには多くのウイルスが属しているが、ヒトに感染するものはこれまで6種分かっていた。新型コロナは7番目だ。ヒトに感染する6種のうち4種類は社会に蔓延し、ふつうの風邪の症状を引き起こすが、重症化することはほとんどない。

5番目に見つかったのがSARS(重症急性呼吸器症候群)、6番目がMERSだ。

新型コロナのゲノムはSARSと75~80%の相同性がある。そこで国際ウイルス分類委員会はSARSの仲間という意味で、「SARS-CoV-2」と命名した。しかし病態はかなり異なるので、WHOは「COVID-19」と命名した。

「コロナ」はラテン語で「王冠」を意味する。球状のウイルスの表面に突起(スパイク)がついているため、王冠や太陽のコロナに似ているからだ。コロナは脂質やたんぱく質でできた「エンベロープ」と呼ばれる外皮膜に覆われ、せっけんやエタノールなどによって膜が破壊されると感染性を失う。手指洗いの効果が高いのはそのせいだ。

コロナウイルスのゲノムはRNAでできている。ゲノムがDNAのウイルスよりも変異が起きやすい。それはRNAそのものがDNAより不安定で、増殖する際にRNAの複製ミスが起きやすいからだ。だが、新型コロナは複製ミスを修復する機能を持っているので、持たないRNAウイルスよりも変異が起きにくいという。

新型コロナはSARSやMERSと同じように、感染者の飛沫を浴びたり、飛沫についたものに触ったりして広がる。

問題は飛沫より小さい微粒子が咳やくしゃみで飛び散り、空中でエアロゾルとなって浮遊し感染する可能性だ。これを「空気感染」と呼ぶ。この空気感染については、その可能性を示唆する研究やデータが増えているとして、世界の約240人の研究者が連名で部屋の換気などの対策を強化すべきという公開書簡を発表した。これを受けたWHOは、主な感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」としつつも、屋内の合唱練習など特定の環境では「空気感染」の可能性もある、としている。

この点について大岩さんは、「中国の広州市では、同じ飲食店で接触のない、飛沫も飛ばない距離にいた人が感染した、という報告もある。エアロゾルによる感染がないとは言えない。一方で、新型コロナウイルスは、空気感染でよく知られている麻疹や結核ほどの感染力はない、という研究者が多い。新型コロナウイルスが空気感染するしないにかかわらず、屋内の換気をよくする、3密を避けるといった基本的な対応は変わらない」という。

潜伏期間は人によって異なる。米ジョンズホプキンス大などによると2~14日で、平均は5~6日という。

新型コロナウイルスの特徴は、感染しても何の症状も出ない「不顕性」感染がかなり多いことだ。他の感染症でも「不顕性」感染はあるが、他の感染症よりも割合は高い。中国やシンガポールなどの研究チームの疫学調査で、不顕性感染の人も、いずれ症状が出る人でも発症から2日ほど前から、他の人にうつす可能性があることがわかった。

厚労省によると、感染者の8割程度は軽症で、症状が出てから1週間程度で治る。重症化は2割で、うち4分の1が集中治療室などでの治療を要する。小児の感染や重症化は少ない。

新型コロナウイルスのゲノム解析から、日本で2月に流行った中国由来のウイルスと、3月に流行った欧州由来のウイルスが異なることがわかった。研究者によっては前者を「第1波」、後者を「第2波」と呼ぶ人もいる。世間では春の流行を「第1波」、夏の流行を「第2波」と呼ぶので、混乱のもとになっている。

こうして整理してみると、大岩さんが言うように、個人としては手指洗いの徹底、他人に飛沫を飛ばさないマスク着用、「3密回避」や「物理的距離」の確保、換気など、厚労省や専門家が奨励する方法が有効だし、逆に言えば、それ以上にできることは、現段階ではあまりない、ということになる。

「あとは、感染が拡大しつつあれば、ガンガン山を叩いてピークを遅らせる。そうやって感染爆発を避けながら、重症化が進むのを抑えて医療崩壊を防ぐ。地域ごとに、きめ細かく対応して、少しずつ、コロナがあっても制約の少ない生活を送れるようにしていくしかないでしょう」

犠牲が少ない日本の「ミステリー」

日本の10万人あたりの死者数は欧米先進諸国と比べ、けた違いに少ない。ただしアジアやオセアニア諸国・地域には、台湾やタイ中国、マレーシア、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポール、韓国など、もっと少ないところもある。日本以外は程度の差はあれ、強制力を伴うロックダウンを実施した点が共通している。日本はあくまで「要請」ベースの個人による「自粛」だった。しかも日本は他国が実施していない特別の対策も取っていない。むしろ他の先進諸国に比べて集中治療室が少なく、PCR検査の実施能力が低いなどマイナス要因が多かった。それなのになぜ日本はこれまでのところ、欧米の数十分の一という少ない犠牲で済んでいるのか。説得力のある答えはいまだに見つからず、「ミステリー」とされている。山中伸弥・京都大学iPS細胞研究所長はこれを「ファクターX」と呼んだ。

この点について大岩さんは、「複合要因+幸運」だという。

複合要因の第一は、医療体制だ。発熱しただけで医者に診てもらえる。好きな時に好きな医療機関に行ける。しかも皆保険で、比較的安価にサービスを受けられる。こうした医療の質やアクセスが保障されている国は少ない。

要因の第二は個人レベルの衛生意識の高さ、清潔好きということだ。食事前や帰宅時に手を洗い、箸を使ってものを食べる。しかもマスクをつけることに全く抵抗がない。こうしたことは、強制してもなかなか根づかない習慣だ。

要因の第三は、社会全体の横並び意識や同調圧力が強く、義務化されていなくとも、外出やイベント自粛、在宅勤務の導入などによって、緩やかなロックダウンを維持できた側面だ。

政府や専門家は、日本の「クラスター対策」の特異性や優秀性を強調するが、これは日本だけが実施しているわけではない。では。なぜ他の国がクラスター対策を取っていたのに感染爆発を抑えきれず、日本は抑え込めたのか。大岩さんは、「流行の早い時期に、集団感染がまだ小規模な段階で、クラスター対策の機能を十分に発揮できたからだ」という。これは、日本のクラスター対策の優秀性を示すというより、「幸運だったから」と大岩さんはいう。

だがこの「幸運」は、単なる偶然ではなく、それなりの理由がある。

幸運の第一は、厚労省のPCR検査の目安などにとらわれず、各地の行政担当者や医療従事者が迅速に、機転をきかせて集団感染を防いだという事実だ。その代表例として大岩さんは、中核病院である済生会有田病院で2月中旬に院内感染が起きた際、和歌山県福祉保健部の野尻孝子技官が危機感を抱き、仁坂吉信知事の了解を得たうえで徹底的なPCR検査を行い、集団感染を防いだ例をあげる。当時の厚労省の目安では、PCR検査の対象は中国への渡航歴がある人か、重症の肺炎患者だけだった。県のPCR検査能力は1日80検体が限度だったが、仁坂知事は大阪府の吉村洋文知事に頼んで150人分の検査を実施してもらった。こうした現場の機転と行動力が、10日間で698人分のPCR検査を実施し、感染拡大を防ぐ結果につながった。

大岩さんが、もう一つの例としてあげるのは、北里大学北里研究所病院だ。この病院では、ふだんからPCR検査を実施している研究部が独自に感染の疑いのある人、手術を受ける患者を検査し、さらに4月1日から赴任してくる医師のうち、3月までに勤務する病院で院内感染があった医師にも、念のため検査を実施した。その結果、慶應義塾大学病院から後期臨床研修医として赴任が決まっていた医師の陽性が判明した。

北里研究所病院はすぐに慶應病院に連絡し、慶應病院は、4月1日に別々の病院に赴任予定の99人の研修医全員に、ただちに自宅待機命じ、PCR検査を実施した。検査の結果、18人の感染が判明した。大岩さんは言う。

「日本で感染爆発が避けられたのは、こうした行政担当者や医療従事者が全国で無数の努力を積み重ねた結果です。それを私は『幸運』と呼びましたが、それも、感染の広がりがこれまでのところ緩やかで、現場の努力でしのげる規模だったからです。この先も、『幸運』が続くという保証はありません」

大岩さんが「第二の幸運」としてあげるのは、日本を訪れる外国人のうち、圧倒的に多かったのが、死亡者数を低く抑えているアジア諸国からの訪日客だったという点だ。もしこれが、オーバーシュートが起きた欧米客が多数であれば、感染は爆発的になった可能性がある。日本は、2月の中国由来のウイルスの抑え込みに成功したが、欧米由来のウイルスの抑え込みがうまくいかずに4月7日の緊急事態宣言につながった。だが、もし欧米からの訪日客が多いなど往来が頻繁であったら、この程度では済まなかったろう。現に、欧州からの渡航や往来を制限しなかった米国では、欧州に引き続き、あっという間に感染爆発に直面した。

今後に検証すべきこと

では次の感染拡大、あるいは次の新たなパンデミックに備えて日本は何を、どう検証すべきなのだろうか。

大岩さんはまず、緊急事態宣言の在り方について、どこまでが有効だったのか、あるいは不要だったのかについて、改めて検証すべきだという。

「私自身は、全国一律に宣言を出す必要はなかったと思う。感染者が多いのは東京、愛知、大阪、福岡周辺の大都市圏であり、まったく感染が広がっていない地域もあった。まだら模様の感染に対しては、その流行の程度に応じたキメの細かい対応が必要でしょう。そうでなければ、経済・社会活動の制限の弊害が、より強く出てしまう」

それは小中高校への休校要請についても同じだ。

「季節性インフルエンザの流行に当たっては、学級閉鎖など小さな単位できめ細やかに対応することが慣例化している。子どもにとって学校生活は、勉学だけでなく、友人との交流や給食で必要な栄養を補うなど、様々な意味で重要です。そういった機会を子どもから奪う措置は、できるだけ少ない方がいいと思います。日本小児学会も、小児は感染が少なく、重症化もまれだとして、一斉休校には反対する見解を出しています。数理モデルによる研究でも、休校の効果は大規模集会の中止など他の手段と比べても効果は少なく、死亡者の減少効果も2~3%に留まる、という結果が出ている。医療従事者が子どもの世話などで仕事を休まざるをえなくなったり、子ども自身の発育や教育に大きな影響を与えたりするなど、失うものが大きかった」

春から夏にかけては、保健所を通したPCR検査が目詰まりになったことについて、多くの批判が寄せられた。「多くの希望者が検査に殺到すれば、本来検査が必要とする人が受けられなくなり、保健所や医療機関の負担も大きくなる」という意見もあった一方、「外国に比べて圧倒的に検査の少ない日本では、感染実態がつかめない」とか、「検査が受けられないまま待機し、重症化につながる人もいる」といった批判も多かった。

この点について大岩さんは、まず日本ではPCR検査の能力にそもそも限界があり、限られた資源をどう配分するかという問題を突きつけられた、と指摘する。

09年の新型インフルエンザの流行の翌年、厚労省は「対策総括会議」を開いて報告書をまとめ、PCR検査体制の充実や保健所機能の強化などを打ち出したが、その後も教訓は活かされなかった。

「この点について政府は責任があり、それは批判されるべきです。ただ、現実問題として準備ができていなかった中で、次善の策をとるしかなかったのではないでしょうか。十分な準備態勢がない状況で希望者が殺到すると、重症化するリスクの高いお年寄りや、透析患者といった基礎疾患がある人たちが受けられなくなる恐れがありました」と大岩さんはいう。

「一方で、希望者が全員、検査を受けられるようになっても、何のために検査を受けるのか、自分にとって検査のデメリットとメリットはどちらが大きいのか、ということは、いつも考えた方がいいと思います。これは新型コロナウイルスに限りません」

一般論として、個人にとって検査を受けるメリットは、診断がつき、それが治療につながることだ。季節性インフルエンザであれば、迅速診断キットが普及しており、しかも発症から48時間以内に使えば重症化のリスクを下げられる抗ウイルス薬が何種類も存在する。しかし、新型コロナの場合、今でこそ迅速診断キットも出てきたが、当初は検査結果が出るまでに時間のかかるPCR検査しかなかった。また、いまだに新型コロナウイルス特有の治療薬はない。検査で感染が分かっても、無症状や軽症の人は、感染者の多い都市部では指定されたホテルなど療養施設で、少ない地方では原則として病院で、静養し、経過を見守るしかない。

「不安だから」とか、「安心したい」という理由で検査を受けても、今の段階では、治療という「出口」がないのが現状だ。

ただし、個人にとっては大きなメリットがなくても、不特定多数の人にはメリットになる検査はある。社会全体の実態を知るための疫学検査は、過剰でも過小でもない、より適切な対応を取るための基礎になる。

一方、検査のデメリットは、新型コロナウイルスの場合は、感染していないのにしているという結果が出る「偽陽性」、その逆の「偽陰性」になる可能性がある。

一般論では、採血など検体採取に伴う痛みや、CTなど放射線機器による被ばくなど、肉体的な侵襲がある。とくに子どもの場合、肉体的な侵襲は大きなデメリットになる。

「こういった意味でも、検査を受ける人は、検査の結果が何の役に立つのか常に考える必要がある。また、行政を含めて実施する側は、検査でどれぐらい多くの人の健康が守られ、それに伴う予算や、必要な医療従事者の数を考慮して、誰を対象にどのように実施するか決めるしかないと思う。具体的には、重症化リスクの高い人や、病院や福祉施設で働くリスクの高い人と濃厚接触せざるを得ない人を優先させたうえで、それ以外については流行や実施可能性の変化に応じて、柔軟に変えていくべきだと思う」

大岩さんは、日本では大きな問題が起きてその対策について検証しても、教訓が引き継がれない傾向が強い、という。その典型は、09年の新型インフルエンザ対策の検証だ。

保健所や感染症研究所の増強が必要

前述のように、PCR検査体制の強化や、保健所や国立感染症研究所の能力増強が必要であると指摘されていたのに、顧みられなかった。

「また、09年には、発熱外来をめぐっても大きな混乱が起きた。本来は、まず保健所などが発熱相談センターで相談を受け付け、都道府県が指定した医療機関が発熱外来で患者を診る仕組みだった。渡航歴がない高校生らの感染が判明してから、相談センターに電話が殺到し、発熱外来にも心配した人が押し寄せてパンクした」

その結果、対策総括会議の提言を受けて行動計画が変更され、今回の新型コロナで使われた「帰国者・接触者相談センター」の原型ができた。今回は混乱を避けるため設置場所が伏せられ、大勢の人が列を作ることはなかったが、逆に「具合が悪いのに診てもらえない」という不満が爆発した。

「09年の教訓で、検査を受けるべき人が受けられるように変更したはずだったが、今回はそれが逆効果になってしまった。2月初旬には中国への渡航歴が無く、接触者でもない感染者が増え始めていたので、遅くとも3月には名称変更を含めて検討するべきだったと思う」と大岩さんはいう。

過去に起きた混乱の原因を整理し、それを制度に反映させるには、専門家だけでなく、メディアの議論や、一般の人々が参加して合意する議論の場が必要だ。急場をしのげば「喉元過ぎれば熱さ忘れる」というのでは、同じ混乱を繰り返すことになる。

大岩さんは、そう指摘する。

今回のコロナ対策では、政治家と専門家の関係や役割分担についても問われた。この点も、09年の検証で、すでに指摘されていた。

大岩さんは、この間、「専門家が独立して情報や意見を発信できていなかったのでは」という疑問を持ったという。法的根拠がはっきりしなかった当初の専門家会議は、内閣府の分科会と、厚労省の専門家会合(アドバイザリー・ボード)に分かれた。だが、分科会には、経済など分野のまったく異なるメンバーが入り、科学や医療の専門性が薄れ、何をアドバイスする会なのか、かえってあいまいになった。

「現状では、政府の政策の承認や追認に終わっている感が強い。しかも、経済の専門家と感染症の専門家が同じテーマで議論すれば、どこまでが感染対策で、どこからが経済再生策なのか、はっきりしないまま判断することになる。経済再生は別の機関で議論し、感染対策の専門家とは別に意見をあげて政治家が決断する方が、役割分担や責任が明確になる」

安倍前首相は、今回のコロナ禍を通して、専門家や文科省の意見や調整を経ずに「全国一斉休校」を呼びかけたり、新型インフルエンザの治療薬として条件付きでしか承認されておらず、まだ一度も使用されたことのない「アビガン」を治療薬として期待していると、記者会見で名前を挙げて紹介したりといった前のめりの姿勢が目だった。

「私が取材した専門家には、一斉休校に疑問を抱く人も多かった。アビガンも、胎児に奇形を誘発する恐れがあるために条件付き承認になっているので、官邸のプレッシャーに対し、厚労省が筋を通して抵抗したと聞いている。専門家は科学的な根拠とそれぞれの知見に基づいて、安全性重視など、独自の姿勢を貫き、きちんと政治家に対して意見を主張してほしい」

情報のニュース・バリューは、受け取る側の「関心度」と「切実さ」の積だと思う。しかし広く健康や安全にかかわる「科学報道」は、他の分野以上に、「正確さ」と「慎重さ」が求められると思う。「ここまでしか書けない」という壁がいつも立ちはだかるが、読者のために、「ここだけは譲れない」という疑問点や問題点を明確にする。大岩さんの話に、そんな科学ジャーナリズムの姿勢を感じさせられた。

*)熊本大学が9月26日13時~16時、オンライン公開講座「新型コロナウイルス研究の最前線」を開催する。治療やウイルス研究、創薬の専門家、厚生労働省の医務技監が講演する。聴講は無料。大岩さんがコーディネーターを務める。詳細、申込は下記から。

https://bit.ly/2RkB8Ep

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。