政府は2020年7月3日の持ち回り閣議で、2月以降に医学的見地から助言をしてきた専門家会議を廃止し、新型コロナ特措法に基づく新たな分科会を設置することを決めた。「科学」と「政治」のかかわりは、どうあるべきなのか。課題は積み残したままだ。科学コミュニケーションの専門家と共に考える。

唐突だった専門家会議の「廃止」

今回の組織改編のきっかけは、新型コロナウイルス対策を担当する西村康稔経済再生相が、6月24日の会見で示した「廃止」方針だった。西村氏は、特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)成立前に設置された専門家会議について、「位置づけが不安定であった」と述べ、感染症の専門家以外にも、自治体関係者や情報発信の専門家らを加え、感染防止と社会経済活動の再開について助言を仰ぐ判断を示した。

ところが、この方針が示されたのは、専門家会議のメンバーが、日本記者クラブで会見し、組織の見直しを提言しているさなかだった。新たな会議体を立ち上げる政府の方針発表について問われた尾身茂副座長は「私はそれは知りません」と答えた。尾身氏らが組織見直しを提言するのを察知した政府が、機先を制しようと会見を急いだ可能性が高い。

では、専門家会議のメンバーは、どのような提言をしたのか。この会見の動画と配布資料は、今でも日本記者クラブのサイトにある「会見リポート」で見ることができる。

「専門家会議構成員一同」は、まず、提言に至った背景を指摘して次のようにいう。

専門家会議はこれまで感染症対策について「医学的な見地から助言等を行う」ことを目的に疾走し、一定の役割を果たしてきた。しかし、様々な課題も見えてきたため、感染状況がいったん落ち着いた今、次の感染拡大への備えとして、我々の立場からみた専門家会議の課題に言及し、必要な対策を政府に提案する、という、

そのうえで、自らの活動を振り返り、それまでは「ダイアモンド・プリンセス号」への対応などで政府の質問に受け身で応えてきた助言グループが、2月中旬ごろ、積極姿勢に転じたことを「前のめり」と総括する。

それは、感染拡大とその影響が甚大となる可能性が予期され、「迅速に行動し、対策案を政府に伝えないと間に合わないのではないか」との強い危機感が高まったからだ。そこで、構成員間で非公式に話し合い、以下の3点の必要性について意見が一致した、という。

1.政府が提示する案に応答するだけでなく、専門家側が感染状況を分析し、感染防止対策案をまとめて政府に提起する必要性

2.その提案に至った理由を社会に説明する必要性

3.新たな情報をもとに、市民に感染症防止策を共有する必要性

だが専門家会議は、さらなる拡大を前に、「我々の役割は、政府に科学的助言をするだけでなく、感染予防や拡大防止に資する対策案も提供すること」と考えた。

こうして専門家会議は、2月24日、「専門家と行政側がブレインストーミングできるような場を持ち、行政から検討の依頼があった個別の問題だけでなく、全体の大きな方向性や戦略などを、適宜、厚労大臣に進言できる体制を望む」との発言をし、加藤勝信厚労相の了解を得た。そして感染拡大防止へ危機感を市民と迅速に共有すべき」と考え、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解」を発表した。

こうして専門家会議は、第5回(3月2日)で医療提供体制について検討し、第6回(3月9日)では、日本の基本戦略として、「クラスターの早期発見・早期対応」、「患者の早期診断・重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保」、「市民の行動変容」の3本柱を政府に対し提案した。第8回(3月19日)以降、発表文章のタイトルは、「見解」から「状況分析・提言」に変更された。

政府の緊急事態宣言が出て以降、専門家会議は前面に出て提言を行うかたちになったが、メンバーはその活動を振り返って、次のような課題が見えてきた、という。

専門家会議は本来、医学的見地から助言などを行い、政府はその「提言」を参考として、政策の決定を行うという役割分担だったが、その境界は、外から見るとわかりにくいものになった。その結果、「あたかも専門家会議が政策を決定しているような印象を与えていたのではないか」と一同は振り返る。

これは、市民への情報発信についてもいえる。一般の市民には専門家の危機感が十分に伝わらなかったため、2月24日の「見解」では、市民に直接に行動変容などをお願いするに至った。その後も「新たな生活様式」などの提案を続けた。こうした活動を通じて、専門家会議に対して本来の役割以上の期待と疑義が生まれ、さらに具体的な判断や提案を専門家会議が示すという期待を高めてしまった。他方では、専門家会議が人々の生活にまで踏み込んだと受け止め、警戒感を高めた人もいた。何度も会見をした結果、「国の政策や感染症対策は専門家会議が決めているというイメージが作られ、あるいは作ってしまった側面もあった」と報告書はいう。

専門家からの提言を虚心に読むと

こうして専門家会議は、政府に対して、次のように提言した。まずは専門家と政府の役割分担の明確化だ。

専門家は現状を分析し、その評価をもとに、政府に対して提言する。政府はその提言の採否を決定し、政策の実行について責任を負う。そしてリスクコミュニケーションに関しては政府が主導し、専門家助言組織もそれに協力する、というものだ。

そのうえで、社会経済活動の維持と感染症防止対策の両立を図るために、新たな組織には、様々な領域の知を結集し、政府のリスクコミュニケーション体制に助言できる専門人材も必要だという。

さらにメンバーは、「危機対応時における市民とのコミュニケーションの体制整備」を提言して次のようにいう。

「感染症対策においては、研究を迅速に進め、公衆衛生上の対策を実践する必要がある。最新の知見を反映した対策を提案する際に、広く人々の声を聴き、心を砕いたコミュニケーションを実施しなければならない。政府には、リスクコミュニケーションのあり方や体制を早急に見直していただきたい」

これは、どういうことか。提言書は具体的にこう指摘している。

「危機対応時における共創的なリスクコミュニケーションは、一方向的な広報とは異なる。戦略的な情報発信を実施できるよう、専門人材を活用すべきである。また、政府とリスクコミュニケーションの専門家と専門家助言組織は、相互に連携・議論を行い、合意された内容について情報発信すべきである。

地方公共団体にとっても、国からのメッセージが端的でわかりやすい必要がある。政府の事務連絡なども、リスクコミュニケーションの一形態と認識したうえで発出すべきである」

こうして「提言書」を虚心に読めば、事態の切迫度に気づいた専門家が、市民の意識とのギャップに危機感を募らせ、「前のめり」になって直接、情報を発信したこと、それが市民の誤解や疑義、誤った期待を招いたことを「教訓」として強調していることがわかる。極めて誠実な反省と思える。

文章では直截(ちょくせつ)に指摘していないが、その原因を招いたのは「政治」の「出遅れ」、端的にいえば、「無策」だろう。政治家が前面に立って市民に語りかけない結果、専門家が進み出て、あらぬ誤解を招いた。我々は本来の職務に戻って「助言者」の地位に留まり、政治家に決断と説得の職責を果たしてもらおう。婉曲でやわらかな語調だが、そのメッセージをストレートに汲み取れば、そうなるのではないか。

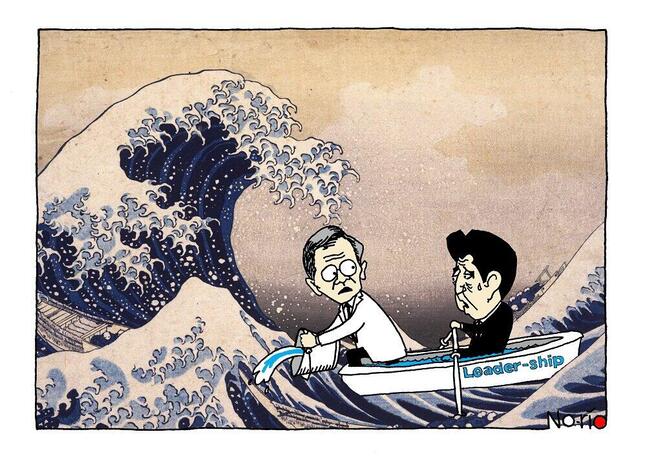

こうして「提言書」が、「政治と科学の役割分担の明確化」と、「リスクコミュニケーションの確立」を強く求めたのに対し、西村経済再生相の「廃止」発言は、正面から提言に応えているとはいえない。せいぜいその一部を受け入れ、「感染防止と社会経済活動の再開」の両立について、尾身氏ら8人の専門家以外に、財界や労組、自治体、メディア10人を加えた「モデル・チェンジ」といえる。「科学と政治」の役割分担、「リスクコミュニケーション」の問題は、今後もことあるごとに「課題」として浮上するに違いない。

「科学と政治」については、このコラムの第7回「英国はなぜ失敗したのか」で詳しく見たように、「専門家」による議論の詳細が記録され、迅速に公開されることと、政治家がその助言を踏まえてどう決断したのかを、率直に市民に明かすことが最低条件だろう。政治家が専門家に「丸投げ」したり、専門家を「隠れ蓑」にすることは、到底許されない。

では、専門家による提言の第2点、「リスクコミュニケーション」はどうか。

「リスクコミュケーション」とは、行政、専門家、メディア、事業者その他の「ステークホルダー(関与者)」が、社会のリスクについて対話を重ね、それぞれの責任や役割について理解や合意を得ながら、リスクを最小化するプロセスといえるだろう。

「提言書」が、「広く人々の声を聴き、心を砕いたコミュニケーション」と呼び、あえて「危機対応時における共創的なリスクコミュニケーションは、一方向的な広報とは異なる」と指摘したのは、今回のコロナ禍の初期対応において、このプロセスが機能しなかったことを、専門家が痛感したからに他ならない。この先、来たる「第2波」を前に、私たちが最も心がけねばならないのは、このプロセスの回復、あるいは創出なのだと思う。

北大「CoSTEP」の皆さんと考える

こうした問題意識をもとに、私は7月13日、CoSTEPの皆さんにZOOM会議を開いていただき、そこに参加した。

「CoSTEP」とは、「Communication in Science & Technology Education & Research Program」の略で、北大にある「科学技術コミュニケーション教育研究部門」を指す。

2005年に文科省は、専門家と市民のあいだで双方向的な理解を深める人材を育成する「科学技術振興調整予算」を配分した。この予算は5年で終わったが、北大は独自の事業として継続した。狙いは、専門家と市民のあいだに立って双方の理解や対話を深める「科学技術コミュニケーター」を育成することだ。コースは1年間で、通学で講義や演習を受ける「本科」と、ふだんはテレ講義を受け、北大で3日間の集中演習を受ける「選科」に分かれる。

「選科」は、社会人や、道外・国外からの受講生が多い。私はたまたま昨秋、「選科」の集中演習に講師として参加したが、全国各地や韓国から、大学の広報担当者や大学院生、科学技術機関の専門家など、実に多彩な受講生が集まっていることに驚いた。

この日のZOOM会議では、まず私が質問した。

「テレビや新聞などに登場する専門家が局や新聞社によって異なり、しかも見解が相反している場合があった。視聴者や読者は、だれを信じてよいのか迷ったのではないか」

特任助教の西尾直樹さん(40)が司会を務め、まずリスクコミュニケーションなどを担当する特任助教の池田貴子さん(40)が発言した。

「テレビには多くの専門家が登場したが、分野別に『この人なら』という方に出演を依頼するのは難しかったろう。それまで縁のあった人や、アクセスしやすい専門家に依頼する傾向があり、局によって偏りが出てもやむを得ない。しかも新型コロナウイルスについては、まだわからない部分が多く、研究者でも、データや数値をもとに確信をもって発言することは難しい。ただ、メディアの担当者は科学的な知見について深く理解し、さまざまな見解があることを伝える必要があると思う」

池田さんは人獣共通感染症の疫学を専門とする獣医学博士で、主にエキノコックス感染予防の観点から、キツネの生態を研究してきた。CoSTEPでは、リスクコミュニケーションなどを担当し、査読付きの雑誌「科学技術コミュニケーション(JJSC)」の副編集長も務める。最新号では、新型コロナをめぐる緊急特集を組んだばかりだ。リスクコミュニケーションについて、次のようにいう。

「ある問題のリスクについて、専門家、政治家、市民、メディアは異なる理解、利害関係を持っている。その違いを理解したうえで、それぞれの立場や見方を理解し、市民が最終的に選択できる状態にしていくプロセスがリスクコミュニケーション。行政が決定する前に、市民が自分事として納得し、『自分たちが選び取った』と思えるようにすることが大切だ」

その点からいえば、迅速な情報公開は欠かせない。政府が専門家会議の議事録を作成しなかったことは問題で、新たにできた分科会では、どういう話し合いがなされ、政府や行政が何を根拠に政策を決定するのか、市民の目に見えるかたちで公開してほしいという。

池田さんが、リスクコミュニケーションがうまくいった例として挙げるのが、沖縄科学技術大学院大学(OIST)が中心となって作る環境モニタリングシステム「OKEON美ら森プロジェクト」だ。これは、OISTが地域の研究者や学校と協力して沖縄各地にモニタリングサイトを設け、最新技術を使って環境を観測するネットワークだ。外来種のヒアリの上陸が問題になった数年前、市民や行政の不安が高まった時に、このモニタリングシステムが役立った。24か所の調査地域に設置した72基の昆虫捕獲器を分析し、直ちに正確なデータを提供できたからだ。

「ヒアリ監視を目的に作ったネットワークではないけれど、結果的に役立った。大事なことは、専門家が日ごろから地域に密着して協働し、行政とも信頼関係を築いておくことだと思う」

自ら研究者としてヒアリの監視の教育プロジェクトにかかわった池田さんは、そういう。ここで西尾さんがコメントを加えた。

「もちろん、ヒアリとコロナでは危険の性質や大きさが違う。しかし大事なことは、平時から専門家と市民が信頼性、関係性を築いておくことだろう。私は、まちづくりをテーマの一つにしてきたが、やはり地域の社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)を活用しなければ、持続可能な場は創れないと思う」

西尾さんは同志社大学大学院で政策科学を学んだあと、産学官民連携の業務に携わってきた。300日で全国300人の研究者に映像インタビューをして、「研究者図鑑」というサイトで配信したこともある。

ここで池田さんが付け加えた。

「交流だけでなく、市民に主体的に関わる姿勢とスキルを身に着けてもらうことも大切。ヒアリの例では、研究者が市民にヒアリを選別する方法を教え、監視を助けてもらっている。日本ではトップダウンで物事が運ぶことが多いが、緊急時には急な動きに対応できない。日ごろから政府と自治体、自治体と市民など、連携を深めておくことが大事だと思う」

これを受けて西尾さんもいう。

「ソーシャル・キャピタルと近いものに、『成功の循環』モデルという言葉がある。これはMITのダニエル・キム元教授が提唱したモデルで、関係の質、思考の質、行動の質、結果の質という好循環のサイクルが、継続的な組織の向上につながる、という考えだ。結果ばかりを求めるのではなく、関係性があって初めてサイクルが動いていく。科学コミュニケーションについても、コロナを伝えるという結果だけを求めるのではなく、地域や市民との関係性をいかに築くのかが重要。人は合理的な判断だけでなく、感情によっても動く。関係性があれば、真剣に聞いてもらえるし、メッセージをポジティブに受けてもらえる。専門家のいうことを『自分事』として受け入れてもらえるよう、意識変容を助けるのが科学技術コミュニケーターの役割だ。今回のコロナ問題は、科学技術コミュニケーターにとっても、重要な転機になり得る」

西尾さんは、メディアと専門家の間でも、やはり「関係の質」が重要だという。記者が親しい研究者から感染やウイルスの最適な研究者を紹介してもらうにも、日ごろから科学者と対話を重ね、信頼関係を結んでおく必要がある。

必要な「論拠」の提示

人材養成の機関であるCoSTEPも、科学技術を専門に扱うだけに、コロナ対応では気をつかった、という。池田さんはこう振り返る。

「データとして出せるエビデンスがない段階では、昨日まで正しいとされていたことが、今日覆る、ということもある、飛沫感染や空気感染の可能性についても、3月の修了式では、明確なことはいえない状態だった」

ここで特任助教の朴炫貞(パク・ヒョンジョン)さん(36)が発言した。「コミュニケーション」の実践を重視するCoSTEPには、科学の専門家だけでなく、多彩なスタッフが集まっている。武蔵野美術大学大学院で学び、造形で博士号を得た朴さんは、メディア・アーティストだ。朴さんはアートを通した科学技術コミュニケーションの可能性を追求してきた。

「結局、修了式には北大の学生だけが来て、韓国の修了生も来られなかった。私は科学者ではないけれど、何かを聞かれたら、判断だけでなく、その判断に至ったプロセスと、根拠になる事例や情報を同時に示すよう心がけてきた」という。

緊急事態宣言が解除され、社会活動は徐々に再開しつつあるが、首都圏での感染が再び広がる兆しもあり、アートの分野、つまり美術や演劇、音楽関係者は依然として厳しい状況に置かれている。

「今少しずつ美術館なども活動を再開しているが、開けば感染の恐れがあり、開かなければ職を失うというぎりぎりの選択を迫られているところが多い。結局は一人ひとりの決断だが、日本では、行政の支援を受ける大きな公共施設が判断し、ほかの人が追随する傾向が強い。政策決定がどうしても遅くなる。今回は、クラウドファンディングなどを通して、市民の側からアートを守ろうという世論のボトム・アップの力が多くの分野で見られた。そうした動きに、行政が追いついていないように思う」

ここで、この春まで日本科学未来館で4年間、科学コミュニケーターを務めてきた博士研究員の梶井宏樹さん(29)が発言した。

「未来館は、科学的な知見に基づいた独自のガイドラインを作成するなどして、6月3日から開館している。チケットは事前予約制だ。国の予算で運営され、1日に数千人が訪れる公共施設ゆえの大変な苦労があっただろう。ただ、未来館では閉館中もさまざまな情報発信を行っていた。例えば、4月1日から、感染症の専門家に質問して答えてもらう『わかんないよね新型コロナ』という番組をニコニコ生放送で流し、合計43回で、延べ約16万人がアクセスしたという。こうした目を見張る取り組みは、『今、自分たちにできることは何か』という問いに対して職員ひとりひとりが真剣に向き合った結果だと、元職員として想像する。朴さんの話と合わせて、さまざまな階層での、ボトムアップの力の必要性を改めて感じた」

ここで私が、英米に比べ、日本の研究機関や大学などで、コロナ問題について発信することがあまりなかったことを指摘すると、池田さんが答えた。

「そもそも科学研究者は情報発信のプロではないので、全員が上手に発信できるわけではないし本来はその役割にない。それでも一部の研究者は積極的に発信をしている。例えば北大の研究者の例では、エボラウイルス研究の第一人者である高田礼人教授はメディアの取材をうけて盛んに発信した。また、医学部医学統計学教室は感染症の数理モデルについて解説記事を書いたりプログラムを公開した。しかし、こういった草の根的な発信は重要だが限界がある」

続けて池田さんは科学コミュニケーターの実践例もあげた。

「科学コミュニケーターも発信の努力をしていた。科学技術コミュニケーションや広報の関係者があつまった『新型肺炎サイコムフォーラム』は議論を重ね、その上で有益な情報を再発信した。CoSTEPでも、ウェブサイト『いいね!Hokudai』のなかで、数理モデルの西浦博教授の論文などから他の感染症と比較した解説記事を2月末に公開し、3万人以上にリーチした。ただ、こういった発信ができるサイエンスコミュニケーターは、特に日本ではまだまだ少ない」

朴さんは、北大と山梨大の研究グループが共同で、6月26日、下水試料から新型コロナウイルスRNAを検出したと発表したことを例に、「プレス・リリースが出されたが、キュレーションがあれば、もっとよかった」という。情報を整理・編集して解釈の手がかりを施す「キュレーション」をすれば、注目度がまったく変わるという意味だ。

「この大学は、こういう取り組みをしているという姿勢を示せば、留学生にも大きなアピールになる。淡々と情報を発信するのではなく、デザインとして出す『情報デザイン』の発想が必要だと思う」

朴さんは「情報デザイン」の一例として、非営利でデザイナーたちがかかわるサイト「PANDAID](パンドエイド)を紹介してくれた。これは「パンデミックから命を守る」の意味をこめたサイトで、デザイナーを中心とする多様な分野の人たちがボランティアで参加し、コロナの感染状況や特性、防止策を、インフォグラフィックスなどを通して視覚化する共同編集サイトだ。朴さんもボランティアで参加している。

ここで、やはり博士研究員としてCoSTEPに加わった原健一さん(34)が、コロナをめぐる専門家のアプローチが感染症や公衆衛生に特化し、多様性が見られなかったことについて発言した。専攻が哲学で、とりわけアンリ・ベルグソンの「物質と記憶」をテーマに研究してきた文学博士だ。

「科学者はつねに蓋然性のもとで研究を続けており、そのことに意識的なひとは一般の方も含めて一定数いらっしゃる。それにもかかわらず、発言のハードルが高いとするならば、確実なことでなければ言ってはいけない、責任を取れない、という規範意識が日本では強すぎるという面もあるのかもしれない」

受け手は人によって、知識の量や理解度が違う。専門家に対する期待度も違っており、過度に「専門性」に期待すると、結果が予想と違う場合には、バッシングや非難の対象になることもまれではない。そんな危惧をにじませる発言だった。

コロナ時代のコミュニケーションのあり方

ここから話題は、「コロナ時代」のコミュニケーションのありように広がった。問題を提起したのは朴さんだ。大学でも社会でも、会議や講義はこの間、急速にオンラインに移行した。だが、そのコミュニケーションは、「リアル」と同じなのだろうか。

「私が感じるのは、人と人のかかわりが視覚や聴覚に限定され、フラットになるということだ。唾が飛んできたり、臭かったり、空気感を共有したりすることがなくなって、レイヤー(層)を重ねて深めるのが難しい。アートでいえば、『アウラ』(オーラ)のようなものが感じ取れなくなる。このままオンラインに慣れると、ネットでいいじゃん、だったら学校に行く必要はあるの?とならないだろうか。ノイズがないということは、雑談もできない、ということだろう」

これについて、6月13日に一般の市民が語り合うネット上の「哲学カフェ」を主宰したばかりの原さんが、体験例を話した。

「この前参加した女性は、オンラインの方が心置きなく話せるといっていた。体が小さな方らしく、リアルの場では大きな男性を前にするとプレッシャーを感じてしゃべれなくなる、という。授業を集団で受けるのは苦手な子も、オンラインでは参加しやすい、という報道もあった。リアルで力を発揮できる人もいれば、オンラインの方が力を発揮しやすい人もいる」

この発言に対し西尾さんは、日本人は意外にオンラインに向いているかもしれない」という。

「日本では、会議室に全員座っていても、発言するのは上座の人。手を上げて発言するのは苦手という人も多い。ZOOMでは上座も下座もなく、階層がフラットになり、参加者の集合知を出しやすい。特定の人だけ目立つということはなくなるかもしれない」

これに原さんが、こう応えた。

「しかし、下座、上座といった空間的な情報も、これまで、おべっかを使って生きてきた人にとっては、重要な情報なわけですよね。そういうコミュニケーションをとってきた人にとっては、やはりオンラインは不利になる」

その発言が笑いを誘い、朴さんが、「オンラインによる回路ができて、コミュニケーションの選択の幅が広がったということかもしれない」と2時間余の会議を締めくくった。

科学コミュニケーションの役割とは

翌14日、前日は所用で出席できなかったCoSTEP部門長の川本思心さん(44)に、ZOOMで話を聞いた。川本さんは理学研究院で准教授を務める理学博士だ。川本さんにはまず、科学コミュニケーションの専門家として、今回の「科学と政治」のかかわりをどう考えるかについて尋ねた。

「専門家会議と、その下にあったクラスター対策班は、厚労省の一会議ではあったが、感染防止に尽力したと思う。3・11の東日本大震災で起きた福島第一原発事故では、独立した専門家の発信はなかった。発言したのは原子力の専門家であり、原発事故の専門家ではない。その点、やむにやまれずという事情もあったが、役所とは別の組織を作って科学者の立場から情報を発信した点で、今回は一歩前進と評価したい」

川本さんはさらに、当局の立場ではなく、「新型クラスター対策専門家」と「コロナ専門家有志の会」という二つのアカウントで、専門家がツイッターで発信した点にも注目する。

「こうした場合に、発信している人がどういう人かを明示する透明性が大切になる。『有志の会』は発信組織が何なのかわかったが、『専門家』では明示されていなかった。こうした場合には、責任の所在があいまいになり、『前のめり』という批判も出てくる」という。

科学者と政治家の役割分担について、川本さんは、「科学的知見が必要な場合でも、政策の決定権は民意で選ばれた政治家にあり、代表性のない科学者にその権限はないし、責任も負えない。今回は日本にとって幸いなことに、専門家が個人的にがんばって第1波の感染を抑えた。消防や警察など、専門性の高い分野では平時から常駐が必要なように、感染症の分野でも、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)のような独立性の高い専門機関の設置が望ましい」という。

だが制度があっても、今回の米英のように、科学を「政治化」したり、政治家が助言を無視したりすれば、役割分担は機能しない。

安全保障の分野ではよく、「サイエンスとアート」ということが言われる。制度や技術、システムが「サイエンス」。これだけでは機能せず、人が判断し、臨機応変に対処する「アート」も欠かせない。日本には「サイエンス」にあたるシステムがなかったが、システムや制度があった米英も、「アート」の部分でつまづいた、と川本さんは指摘する。

今回のコロナ禍では、リスクコントロールの難しさが際立っている、と川本さんはいう。

科学の分野では一般に、狭い意味の「リスク評価」は「ハザード(危害の要因)のインパクト(大きさ)×確率」で表される。今回の場合、「致死率」や、感染力を示す「再生産数」は徐々に明らかになったものの、それは全体としての数値であって、個別の人にどれだけのリスクがあるのかは、必ずしも明らかになったわけではない。こうした場合には、国、地方自治体、あるいは個々の病院、ふつうの人の日常生活といったレベルに応じて、個別の「リスク管理」をするしかない。

「3密」を避ける、という方針は正しいとしても、それは「3密」を避ければ感染しない、ということを意味しない。マスクの着用も同じだ。

こうした場合は、解像度をあげて、各レベルでの対応策を取るしかないが、多くの場合は「安全」の方向に大きく舵を切り、リスクを回避しようとする。それが「ロックダウン」であり、もっとスマートな手法では、各国が採用した「感染者追跡システム」のようなかたちになる。しかし、「ロックダウン」では経済活動が停止するし、監視システムは個人情報の管理が問題になる。

科学的な知見が確定しない状況では、専門家が助言し、それを踏まえて政治家が、利害関係が錯綜する問題について決断を下す。

だが、その場合、どのような人が専門家として最適か、政治家は判断できない。結局は官僚が選ぶことになるが、そこには、役所にとって「使いやすい」かどうか、など別の評価基準も入るだろう。

政治家が専門家に判断を「丸投げ」すれば、批判は専門家に向かう。決定権もなく、批判されるだけ、ということが続けば、そうしたリスクをあえて引き受けようとする専門家もいなくなるだろう。それが最もこわい事態だ。

「そういう専門家がいなくなれば、高度に科学や技術が発達した社会が、近代以前に戻るということになる」

専門家に対する正しい評価は、同じ分野で研究してきた専門家同士にしかできない。それは、複雑化した科学技術社会では、専門分野が極めて限られたものになっているからだ。そのような社会では、専門家同士が、自由に意見交換をし、互いを評価できるような仕組みが欠かせない。

「要は、現代社会では、『科学』と『政治』の境界があいまいになりがちで、互いに越境しがちな危うさを抱えていることを、つねに意識していなくてはならない、ということだろう」

そう川本さんはいう。そのうえで川本さんは、日本のように災害が頻発する社会では、 災害に対応する省庁のような常設機関の設置が望ましいという。

「今や、戦争が起きる確率よりも、災害で亡くなったり被害を受けたりする確率の方が高い。危機に対応する組織を作って、平時から備えるべきでしょう」

CoSTEPの会議でおわかりのように、「科学コミュニケーション」の課題は、社会啓発や教育、広報から、「科学と政治」のかかわりに至るまで、きわめて多岐にわたる。

川本さんの話を聞いて、今回のコロナ禍が、「科学コミュニケーション」にも大きな変化をもたらすだろう、と確信した。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。