新型コロナが早期に発生・拡大した二つの国の対応が、世界の注目を集めた。発生源の武漢市を都市封鎖し、力で制圧した中国と、検査体制の強化やITによる追跡で第1波を抑え込んだ韓国だ。強硬策を取らずに拡大を防いだ「韓国モデル」とはどんなものであったのか。ここでは韓国が駆使した追跡システムの問題点や、独自の文化支援策にも触れたい。

「韓国モデル」の四つの教訓とは

韓国のコロナ対応は、欧米に感染が広がる2020年3月の時点で、大きな注目を浴びた。たとえば米紙ニューヨーク・タイムズは同月23日付の電子版に「韓国はいかに増加曲線を抑え込んだのか」という国際報道記者とソウル支局長の連名による記事を掲げた(ここでは東洋経済オンラインによる訳を引用)。

この長文記事は、まず韓国での1日あたり感染が2月29日で909人に達したのに、1週間後には半減し、4日以内にさらに半減を続け、3月22日には最小の64人にまで抑え込んだ事実を述べる。韓国では中国のように言論や行動を厳しく制限したわけではない。欧米のように、経済活動に打撃を与える封鎖政策も取っていない。では、どうして感染の増加曲線を抑え込むことに成功しているのか。

この記事は、「韓国モデル」の教訓を4つに分けて分析している。

第1の教訓は、「介入は早く、危機的状況になる前に」だ。政府は1月下旬、感染が初確認された1週間後には、製薬会社数社の代表と会い、緊急承認を約束したうえで、検査キットの早期開発を促した。その結果、2週間内に数千キット、記事が書かれた時点で1日に10万キットの製造能力を達成し、政府が17か国と輸出協議に入るに至った。

第2は「検査は早く、頻繁に、安全に」という教訓だ。

この記事が書かれた時点で韓国は計30万回以上の検査を行い、1人あたりの検査率は米国の40倍になっていた。韓国は、600か所の検査センターで「ウォーク・イン」方式の検査を行った。これは、透明なボックスに入って、接触しないまま、綿棒で採取した喉の検体を医療従事者に渡す仕組みだ。他方、50か所の「ドライブ・スルー」方式では、やはり接触しないまま、検体を渡し、10分後には検査結果が判明する仕組みを作った。

第3の教訓は「接触者追跡、隔離および監視」だ。

韓国は、2015年に「MERS(中東呼吸器症候群)」コロナウイルスが国内に流行した際、初期対応に失敗し、30数人が亡くなるという苦い体験があった。その時の教訓から構築したのが、感染者の追跡システムだ。これは監視カメラ映像、クレジットカードの記録、車やスマホの位置情報などを結び付けて感染者を追跡する方式だ。感染が確認されると、その地域の住人全員のスマホに緊急警報が流され、感染者の移動履歴が確認できる。接触の可能性がある人には、検査センターに相談するよう促す仕組みだ。

自主隔離命令を受けた人は別のアプリのダウンロードが義務付けられ、隔離から逃れた場合には最大2500米ドルの罰金が課せられる。

第4の教訓は「公衆の助けを募る」というものだ。都市封鎖をせずに、限られた資材、人員で感染を防止するには、情報を一般の市民と完全に共有し、その助けを借りるしかない。それには、「政治的な意志」と「公衆の意志」を結び付け、時間との闘いに勝つ以外にない。こうして記事は、「韓国モデル」は、小規模の感染爆発が起きてから、迅速に、大規模に取り組んでこそ効果のある「短期決戦型」の方式だと結論づける。

韓国の感染状況はどうだったか

韓国では感染がどう広がり、「第1波」の抑え込みに成功したのか、ここでざっと振り返っておきたい。

日本で韓国の感染拡大が大きく報じられたのは2月22日、韓国保健福祉省がそれまでの3日間で感染が8倍以上に急増して、感染者が計433人に達した、と発表した時だった。感染者が拡大しているのは韓国南東部の大邱(テグ)とその周辺。とりわけ大邱の新興宗教団体「新天地イエス教会」の行事に参加した人に広がっており、感染者のほぼ半数が教会の信者だった。

文在寅大統領は同25日に大邱を訪れ、「国の力を全て集め、ウイルスとの戦いに必ず勝つ」と宣言。政府はそれまでに大邱広域市と慶尚北道の一部を「特別管理地域」に指定したうえ、3月に始まる小中高校の新学期開始を1週間遅らせ、国会を閉会し、司法も緊急を要する事件以外の裁判を延期するよう求めた。

感染はさらに拡大し、同26日には保健福祉省の発表で感染者が1261人に達し、中国に次いで1千人を超えた。死者もこの時点で12人になり、保守系メディアを中心に文政権の対応を問題視する空気が広がった。しかし感染の急増は収まらない。同28日にはそれまでの1週間で感染者が10倍に増え、2337人まで増えた。ちなみに、前述のニューヨーク・タイムズが「ピーク」と指摘したのは、その翌日の29日のことだ。

だが、この感染者急増の陰には、その時点ですでに8万人近い検査を終えるなど、過去の教訓を生かした防疫態勢の強化があった。

その時点で、国の研究機関や民間医療機関の計約100か所でPCR検査を行い、感染の震源地である大邱を中心に1日当たり5千人~1万4千人のペースで検査を進めていた。検体採取の時間はそれまでの30分から10分にまで短縮され、1台で1日に検査できる人数は3倍の60人になっていた。他方、政府は宗教団体から約31万人の名簿提供を受け、自治体と協力して総当たりの聞き取り調査を進めた。

3月1日にはソウル市が、「新天地イエス教会」の信者が当局に協力せず、信者名簿に漏れや虚偽記載があったとしてイ・マンヒ総会長と教団幹部を殺人や感染症予防違反などの罪でソウル中央地検に告発し、イ総会長は2日、初の会見に応じ、土下座して謝罪をした。だがその後、韓国におけるニュースは日本のメディアから徐々にフェード・アウトしていく。感染爆発はイタリア、スペイン、独、仏、英国に移行していったからだ。

ニューヨーク・タイムズが指摘するように、この間韓国は、早期検査の態勢を1日2万件まで拡充し、4月2日時点で検査数が43万件を超えた。「新天地」の31万人名簿をもとに積極的に検査をする一方、海外からの入国者に「ウォーク・スルー」の検査を行い、3月26日からは、感染確認の10分後には感染者の行動履歴を解明する「感染者追跡システム」の運用も始めた。

こうした感染拡大防止の施策が功を奏し、4月15日に行われた総選挙(定数300、任期4年)では、文在寅政権を支える進歩(革新)の与党「共に民主党」が54議席を積み増し、全議席の6割を得る圧勝になった。

こうして、いったん沈静化した韓国の感染が再びクローズアップされるようになるのは、5月中旬のソウルの繁華街・梨泰院にあるクラブから集団感染が発生したためだ。これは5月6日に同地区のクラブ3軒を訪れた20代の男性客の感染が判明し、11日までに86人の感染を確認。ソウル市は、周辺にいた約1万人の携帯電話の接触情報を入手して検査を促したが、電話番号の虚偽記載や電話に出ないなどの限界があり、13日時点で2万2千件の検査を実施し、119人の感染を確認した。これによってソウル市は9日にクラブなどの遊興施設に事実上の営業禁止措置を取るなど、規制の再強化を迫られている。

だが、「第1波」の沈静化を経た行動制限緩和によるこうした余波は、中国や日本にも起きており、これはまた別に議論すべき問題だろう。米ジョンズ・ホプキンス大の「ダッシュボード」によれば、6月22日時点で韓国の感染者数は1万2438人、死者数は280人で、欧米よりも感染が抑えられているとされる日本の感染者数1万7780人、死者数955人と比べても、かなり低い数値を保っている。

「検査数増加」はどのような効果があるのか

日本にとって、この「韓国モデル」が興味深いのは、「検査数」の増加が新型コロナの感染拡大防止に、どのような効果を持つのか、という点だろう。

周知のように日本では、感染拡大の初期から、PCR検査の対象者を重症者や症状のある人に絞りこんだ。ワイドショーでは、連日のように、検査を必要としているのに受けられなかった人の事例や、そのために亡くなった人のケースが報じられ、もっと検査を増やすよう求める声が高まった。

だが、検査数はなかなか増加せず、政府が積極的に検査強化に踏み切るのはかなり遅く、情報公開で先行する大阪府などから、緊急事態宣言解除の目安となる基準を提示するように迫られた、5月上旬のことだった。

政府の専門家会議は同5日、PCR検査の必要性を判断する相談センターへの相談の目安を変更する方針を打ち出した。これまで、重症化しやすい人で、風邪症状が「2日程度」続いていた場合としてきた日数をなくし、すぐ相談しやすいように変更する方針を固めた。「37・5度以上」が4日以上としてきた発熱の目安も削除の検討を始めた。

これを受けて厚労省が、PCR検査をめぐって、保健所などの相談センターに相談する目安を変更したのは同8日のことだ。「37・5度以上の発熱が4日以上続く」という条件を削除し、息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある場合は、すぐに相談するよう求めることにした。高齢者や基礎疾患がある重症化しやすい人は、軽い風邪症状でもすぐに相談するよう勧めることも決めた。

この変更について、加藤勝信厚労相は、従来から同省は自治体に対し、「幾度となく通知を出し、相談や受診は弾力的に対応していただきたいと申し上げてきた」と語り、政府が「目安」を盾に検査を絞ってきたというのは「我々から見れば誤解だ」と苦しい釈明をした。

同じ日には、官民共同で進めていた感染追跡アプリについて、政府が今後は厚労省が主導するとも決定している。米グーグル、米アップルが、共通規格の利用などは政府が主体となるよう求めたため、方針を転換した結果だった。

いずれも「韓国モデル」から見れば、遅きに失した方針転換のように映る。

だが問題は、感染封じ込めの結果から、「韓国モデル」が優れていると即断することではなく、検査態勢の強化が、どこまで封じ込めに寄与したのかどうか、日本のような「絞り込み」路線が、どの程度、感染拡大に影響したのかを、具体的に検証することだろう。

いまだに日本では、検査の絞り込みという初動の取り組みが、(1)検査希望者の殺到による医療体制態勢の崩壊を防いだ(2)「偽陽性」、「偽陰性」の恐れがあるPCR検査への過度の依存は感染拡大の防止に役立たない(3)人材や資源に限りのある保健所で検査を絞り込み、厚労省のクラスター班が徹底的に追跡することで、感染爆発を防ぐことができた、という主張が根強い。

たしかに、この議論には説得力がある。だがそれは、経済活動や、個人・社会の行動の制限という「社会の痛み」を伴う「緊急事態宣言」と同時に進行していたことを、もう一度想起する必要があるだろう。今のままでは、拡大防止の一定の成果が、どこまで防疫システムによるものか、あるいは行動制限によるものなのか、それすらわかっていない。

社会活動の制限には痛みと経済的な損失が伴う。それをどこまで許容するのか、あるいは他の効果的な防疫システムと組み合わせて痛みを軽減しながら拡大防止に役立てるのか、今後はさまざまな損益を比較較量し、それぞれの社会にとっての「最適解」を求めるしかない。そのための検証活動と合意が、来る「第2波」に備える最低限の条件なのではないだろうか。

この点で参考になるのは、やや古くなるが、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが4月2日付けの電子版で報じた「コロナ大量検査に舵切る国も封鎖の効果乏しく」という記事だった。この記事は、封鎖によってもなかなか効果があがらない欧州諸国の政府や科学者たちが、「大量検査から早期隔離へ」という手法で封じ込めに成功しつつある韓国、シンガポール、台湾にならい、大量検査に方針転換をしつつあることを伝えた。同紙が例に挙げたのは、欧州で当時1週当たり検査数最多の50万人だったドイツが、さらに検査態勢強化に向かっている例や、英国が250万点の検査キットを購入して態勢強化に踏み切ったなどの例だ。同紙は、検査対象を重症者に絞る代表例として日本、フランス、インドを挙げ、欧州各国での方針転換の背景にあるのは、都市封鎖による感染防止の効果がなかなか上がらず、こうした検査態勢強化によって、活動再開が可能になるという期待があるからだ、と指摘していた。

「第1波」の封じ込めにおいて、多くの国は「経済」か、「命」かというトレード・オフの選択に直面した。それは、やむを得ない面もあったろう。しかしこれからの対策においては、経済・社会活動を維持しながら、いかに感染拡大を防ぐのか、という「最適解」を模索するしかない、ということだろう。

朝日新聞論説委員・箱田哲也さんに聞く

6月15日に、朝日新聞論説委員の箱田哲也さんに、ZOOMで話を聞いた。箱田さんは1994年、99年からソウル支局員、2008年から13年までソウル支局長を務めるなど、計10年にわたって韓国に駐在し、今は東アジアや日韓問題などの論説を担当している。帰国してからも、2015年の日韓国交正常化などの取材で月数回のペースで訪韓し、その年に流行したMERSへの対応を見てきた。

それ以前は、季節性インフルエンザの防止のためにマスクをする隣国を見て、「日本人は大変ですね」と言っていた韓国の空気は、MERSの脅威で一変したという。道行く人にもマスク姿が目立ち始め、学校が開かれていても、感染を恐れて子どもを学校に通わせないという親が出てきた。

当時の朴槿恵大統領に対しては、前年4月16日に起きた「セウォル(世越)号沈没事故」への対応に、国民の不満が渦巻いていた。仁川港から済州島に向かう大型客船が全羅南道の観梅島沖合で転覆・沈没し、299人が死亡、5人が行方不明、捜索員8人が死亡するという海難事故である。とりわけ、犠牲者の多くが高校生や教員だったために、この大惨事に対する国民の悲痛や憤激は並々ならぬ度合いに達していた。

「高まる政府批判を後押しする形で、いっそう強めたのは、後手に回る朴政権のMERS対策だった。その批判の急先鋒になったのが、今の文在寅政権を支える与党でした」

箱田さんはそう言う。立場代わって今回の新型コロナ対策の矢面に立たされた文政権は、4月15日の総選挙の「信任投票」に向け、尋常ではない「背水の陣」で臨まざるを得ない立場にあった。

政権にとって幸いなことに、対策で活用できる資源はすでにあった。感染症対策については韓国版CDCとでもいえる常設の「疾病管理本部があり、今回もすぐに本格的な司令塔となった。さらに流言飛語がデマとなって拡散したり、政府や自治体の首長が政治対立して初期対応に遅れたりしたSEASの教訓を踏まえ、「情報の透明性」を徹底したことも、国民の危機意識の定着に役立ったという。

疾病管理本部の総責任者、鄭銀敬さんはMERS対策も経験し、2017年に本部長に就いた。連日のように会見を開いて新たな感染者、死者、検査人数を発表し、懇切に質問に答える彼女に対する国民の信頼は厚いという。

検査数を多くするかどうかについて、韓国と日本の反応は異なる、と箱田さんは指摘する。

「日本では専門家の意見も割れており、PCR検査の精度を考えれば、むやみに数を増やすべきではない、という意見も強い。ただ、検査したい人を拒まないという点では、韓国方式にも意味がある。韓国では、検査をして安心感を得る、という点にメリットを感じる人が多いようだ。もちろん、いったん陰性だから安心、とはならない。ただ、お年寄りと同居するなど、気になる人は、事実上いつでも検査を受けられる」

実際、当初は厳しく検査を絞り込んでいた日本も、検査を拡充すべきという意見は強まってきている。だが、この点についても箱田さんは、「医療態勢」との連携にも注意を向けるべきだと指摘する。「陽性者が増えた時に、どれだけケアできるのか、その点を踏まえるべきだろう。検査の数の多少だけを問題にするのでなく、医療態勢との兼ね合いを考えることも大切だ」。

今回の韓国の場合は、発熱などの症状のある人で、かつ感染者との接触が疑われる人は他の患者から分離して治療を行う特定の診療所を設け、さらに症状があって感染者との接触がない人が通う「国民安心病院」という別のコースも設けた。

さらに、無症状の感染者には、政府や企業の寮などを借り上げて医療スタッフがケアする簡易施設を提供した。こうして、陽性を疑われる人々が、すべて同じ窓口に殺到して医療態勢が疲弊するのを防ぎ、重症者の病床を確保してきたという。こうした「4層システム」を構築するのが韓国の方式だった。検査数増大にあたっては、こうした「受け皿」の準備も必要になる、との指摘だ。

「韓国ではナイトクラブなどで2次感染が出ているが、ソウルの知り合いと話すと、第1波の時よりも落ち着いている。それは、やはり感染拡大防止のシステムが構築されていることへの信頼感があるからではないか」

「韓国モデル」を支えるベンチャー

他方、箱田さんは、今回迅速に対応した「韓国モデル」の背景には、1997年の通貨危機に臨んで金大中大統領が始めたベンチャーの育成が功を奏した、と指摘する。国際通貨基金(IMF)から資金提供を受けたこの危機では、ウォンの価値が急落し、韓国経済の屋台骨を支える財閥も大きな打撃を受けた。

98年2月に政権に就いた金大中大統領は、大企業の人員整理を進めて財務負担を減らす一方、代わりに優遇税制などでベンチャー企業を積極的に支援する施策を取った。その結果、多くのIT、医療ベンチャーが誕生し、今に至っているのだという。

今回のコロナ禍で、すぐにPCR検査を開発してほしいという政権の要請に応えたのも、こうしたベンチャー企業だった。それぞれ得意分野の違う企業が協働でキットを開発し、政府の承認も早かった。

その結果、韓国はいち早く検査キットを実用化し、文在寅大統領が米仏などと交渉して余剰生産のキットを数十か国に輸出するなど、「世界標準としてのK防疫」を国内外にアピールするまでになった。こうした即応力は、韓国に多い身軽なベンチャー企業の存在抜きには語れない、と箱田さんはいう。

だが、防疫という点では密接な連携が必要な隣国同士の日韓関係は、この間も冷え込んだままだった。

日韓関係は、2018年10月に韓国大法院(最高裁)が戦時中の元徴用工らの賠償請求を認める判決を出して以来、急速に悪化した。1965年の日韓基本条約や請求権協定によって「法的には決着済み」とする日本側はこれに反発し、19年7月には半導体材料などの対韓輸出規制を強化した。これに反発する韓国は昨年8月、日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の破棄を通知し、歴史問題をめぐる対立は通商・安全保障問題へとエスカレートしていた。

GSOMIAについて韓国は、失効直前の昨年11月、破棄の通知の効力を「停止」するとして、ひとまずは鉾をおさめたが、対立の構図は基本的には変わっていない。

今回のコロナ感染で日本政府は3月5日、中国と並んで韓国からの入国を大幅に制限する措置をとったが、外交ルートで事前に知らされていなかった韓国側はこれに反発し、翌6日には日本人に認めていた査証免除措置と発行済み査証の効力を停止するという対抗措置をとった。

その後も、水面下では、日韓の経済団体などが中心となって、韓国産の検査キットや防護服などを日本に提供しようとする動きはあったが、「恩を売られても困る」という官邸筋の意向を忖度してなのか、連携の話は順調に進んでいるとは言えない。

以下は、箱田さんの話を聞いた私の感想だ。

戦後の韓国では朴正煕政権以来32年間、軍事政権が続いた。本格的に民主化が進んだのは、1993年に金泳三の文民政権が誕生してからのことだ。北朝鮮と対峙する冷戦構造のもとでは、植民地時代や戦時中の対日協力の責任追及も許されず、韓国において歴史問題は長く封印されてきた。

たぶん、その歴史を知らない日本人の多くは、「なぜ今になって歴史を蒸し返すのか」と反発するのかもしれない。だが、かつては戦後日本の歩みを評価していた韓国の人々の方は、過去を否定するかのような安倍政権の言動に神経を尖らせる。不信の連鎖は日韓にとって、不幸としか言いようがない。

だが、そんな中でも、日韓関係打開への希望の芽は残っている。それは文化だ、と箱田さんは言う。

IMF危機を乗り越えようとした金大中政権は、ベンチャー育成と共に、ITを駆使したコンテンツ産業に生き残りの道を模索した。ちょうどWindows95が普及し始めた時期だ。金大中政権は、日本文化を解禁すると共に、文化コンテンツの制作や輸出を支援し、それがのちの「韓流」の隆盛へとつながった。

「コロナ禍で、日韓のユニットを組む若者たちが行き来できないなど、文化面でも支障が出ている。しかし、コロナ禍の直前には、米アカデミー賞作品賞を受けた映画『パラサイト半地下の家族』が日本でもヒットし、自粛期間中も、ネットフリックス配信の『愛の不時着』が人気だ。政治面で悪化しても、日韓の文化の交流は着実に深まっている」

北海道教育大で教える閔鎮京さんに聞く

韓国の人々は、今回のコロナ禍をどう受け止めているのか。それが知りたくて、6月20日、北海道教育大岩見沢校で教える閔鎮京(ミン・ジンキョン)准教授にZOOMで話を聞いた。

ソウル生まれの閔さんは韓国で声楽を学び、卒業後はオペラ演出助手・制作に携わった。その後、文化庁に招へいされ、助成金を得て来日し、東京室内歌劇場で研修を受けた。東京芸大の博士課程で文化政策を学び、06年から岩見沢校で、文化政策・アートマネージメントを教えてきた。

韓国において、新型コロナで初の感染者が確認されたのは1月20日。閔さんはその前日に韓国から日本に戻り、その後はネットや電話などで知人や友人たちと連絡を取り合った。

「新型コロナの危機対応で大切なのは、素早く、完璧に抑え込むこと。その点で政権の対応は評価したいが、感染者の情報を公開したために、プライバシーや人権の問題が起きた」というのが共通した知人たちの声だったという。

閔さんによると、2016年に朴槿恵・前大統領を弾劾訴追し、翌年の罷免に追い込んだ経験は、韓国の人々に、「声を挙げれば、大統領ですら、辞めさせることができる」という自信を与えた。だが今回のコロナ禍で大きな政権批判は起きず、むしろ政権と同じ方向で団結する力が働いた。これは、97年の通貨危機の「国難」に際して、国民が一丸となって以来のことではないか、と言う。

だが、その一方で今回新たに生じたのは、感染者追跡システムがもたらしたプライバシーや人権の問題だった。感染者が出た地域の人々には、アプリを導入していない場合にも、全員の携帯に通知が出される。これは日本の緊急地震速報に似ている。だが、そこでは、感染者の年代、性別や行動履歴が逐一報告される。

有志が開発した「コロナマップ」という別のアプリを使えば、過去の感染者のデータも検索できる。何番目の感染者が24時間、あるいは4日以内に、具体的にどの店に立ち寄り、どの交通手段を使ったのか、海外からでも検索できるという。当局からの通知では感染者は匿名だが、他の情報を重ね合わせれば、人物像を絞り込むこともできる。

これでは、感染者への非難やバッシングにつながる恐れがあるのではないだろうか。閔さんによると、初期の感染源「新天地イエス教会」へのバッシングが、大邱という地域全体への偏見につながり、その地域の人から感染が広がると、「大邱の人が、また感染を拡大させた」などの非難の声が出たこともあるという。

だが、これに性的少数者(LGBT)が絡むと、問題はさらに微妙になる。5月初めにソウルの繁華街・梨泰院で起きた集団感染では、ゲイの男性が多く集まるクラブが感染源の一つになった。衛生当局が名乗り出るよう求めても、なかなか経路を特定できないのは、まだ日本ほど、LGBTに対する包容力がない韓国社会の現実があるからだ。

感染経路を特定し、情報を公開するという公衆衛生上の要請と、個人の行動履歴を知られたくないというプライバシーのバランスをどう考えるか。これは韓国に限らず、どの社会にも突きつけられる問題だと思った。

コロナ禍の中の韓国の文化支援、日本とこれだけ違う

閔さんには、そのインタビュー前の6月14日、札幌でお目にかかった。閔さんが知人と実施したアンケート調査を取材するためだ。

札幌圏の文化芸術を担う人々が、コロナ禍でどんな打撃をこうむり、どんな支援を求めているのか。その実態を5月の10日間をかけて問い合わせ、個人938件、団体・事業所164件から回答を得た。

その結果、札幌圏での表現分野は音楽と演劇が25%前後ずつで、舞踊16%、美術の15%が続くが、アイヌ口承から、落語・漫才にいたるまで、47の多彩な分野にわたることがわかった。

今回のコロナによる活動自粛で、個人の9割が活動の延期や中止を余儀なくされ、その損失は3億4千万円以上、団体を含めれば10億円以上に及ぶことも判明した。

多くの文化の担い手が望むのは、コロナ禍が始まる前まで続けてきた活動を、再開することだという。日本では、政府や自治体がイベント自粛を「要請」し、個人や事業者がそれに「自発的に」応えるというかたちを取った。自治体は、要請に応えた飲食店などに「協力金」を払ったが、文化などのイベント中止について補償金は出ていない。それは、文化一般を「不要不急」という言葉に括られたため、関係者が大きな声で権利や損失補償を求められないためではないか、と閔さんはいう。

「今回の自粛要請では『不要不急』という感情的・主観的な判断基準と、『3密』という客観的な判断基準が区別されずに使われた。そのため、文化芸術は『不要不急』という刷り込みがなされてしまったのではないか」

韓国ではどうだったのか。韓国ではこの間、国公立の劇場は閉鎖されたが、民間の小劇場では感染防止策をとったうえで公演を続けた。ミュージカル「オペラ座の怪人」の世界ツアーも、一時感染者が出て中断されたものの、ソウルの1600席の劇場で上演していた。芸術や文化活動は、あくまで、やる側の責任と義務に委ねるという姿勢だ。

では、支援策はどうか。政府は2月から、公演を続ける小劇場などに消毒薬など物品を提供し、文化芸術関係者への専用相談窓口を設けた。3月には芸術家らに特化した「緊急安定基金」を設け、無利子に近い融資を始めた。韓国では、演劇や伝統芸能、ダンス、マンガなど、課目外の活動分野で、小中高に「芸術講師」と呼ばれる専門家を派遣して指導にあたる制度がある。政府は、この間の休校で仕事を失った約5100人の「芸術講師」に、給与を前払いする措置をとった。

6月に発表した韓国文化体育部の今年度第3次補正予算には、約3400憶ウォン(約303億円)の文化支援策が盛り込まれた。これは、観光・宿泊業を振興する日本の「Go Toキャンペーン」に、劇場公演や映画上映、ギャラリー展示などの文化活動を加えるような支援策だ。ここに、文化芸術を「基幹産業」と位置付ける韓国の姿勢が表れている。この補正予算には、8千人以上の芸術家に作品制作を依頼して、町に公共芸術として展示するプロジェクトも含まれている。

日本では、文化支援といえば「オンライン化」が主流だが、韓国の支援策を一口でいえば、きめ細かい施策によって、「文化の担い手を守り、多様性を持続させる」点にあるといえるだろう。

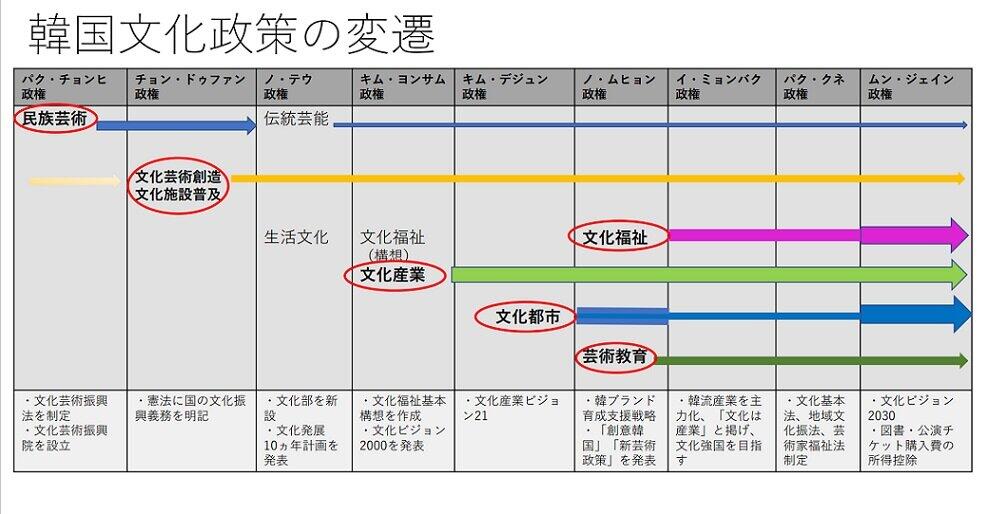

「産業」としての文化を推進

閔さんによると、こうした姿勢の背景にあるのは、金大中政権に始まる一貫した文化戦略だ。戦後の軍事政権において、文化は政治統制の手段であり宣伝活動と同義だった。それが大きく変わるのは、1993年の金泳三政権による民主化以降だ。すべての国民が文化・体育に参加する「文化福祉国家」というビジョンは、98年からの金大中政権に引き継がれ、大きく発展する。金大中大統領は文化を「基幹産業」と位置づけ、国をあげて輸出を後押しした。2000年に文化関連予算が前年比で45%増額し、史上初めて予算全体の1%という目標に達した。

軍事国家による中央集権体制が長く続いた韓国では、地方分権も導入が遅れた。03年に生まれた廬武鉉政権は、文化政策を地方分権に結び付け、新たな国土均衡発展のモデルを打ち出した。「アジア文化」の光州、「伝統文化」の全州、「歴史文化」の慶州、「映像文化」の釜山など、それぞれの地方にある独自の文化や歴史に応じた事業を興し、個性を際立たせた。

こうした文化戦略は、その後も保守系の李明博、朴槿恵政権に継承され、朴大統領は就任式で「21世紀は文化が国力の時代」と演説するまでになった。だが、2015年の国政監査で、朴政権が文化芸術界の9473人を「ブラックリスト」に掲載していたことが判明し、文化が再び政治の統制と介入の場に戻りつつあることが暴露された。

廬武鉉政権の側近で、民主派の流れを汲む文在寅政権は、間違いなく従来の「文化基幹産業」論を継承するだろうと、閔さんはいう。文政権のもとでは、文化の担い手の労働環境を改善する「芸術家福祉政策」や、国民の生活の質を高める「文化福祉政策」に力点を置く点が、それ以前の施策とは違うともいう。

閔さんによると、韓国の日本への文化輸出は、03年に始まる「冬ソナ」で女性層をつかみ、その後の「宮廷女官チャングムの誓い」などの歴史ドラマで男性中高年層に支持を広げ、2010年の「美男ですね」放送で若年層を巻き込んで今に至る。並行してKPOPでも「BoA」や「東方神起」、その後の「KARA」が日本でヒットを連発した。だが、2012年にPSYの「江南スタイル」が全米でヒットして以来、BTSがビルボード200のトップになるなど、その戦略は今や日本にとどまらず、世界に向けられている。おそらく韓国の関係者はすでに、「コロナ後」に出現する新しい文化の潮流をリードしようと将来を見据えていることだろう。

「韓国の文化政策は、単に『稼げる文化』を目指したわけではありません。20年以上の歳月をかけて人材を育成し、資金で後押しをして、文化を『産業化』するという目標を掲げてきました」と閔さんは話す。昨年には「韓流」とコンテンツ企業の輸出を支援する「新韓流保証」制度を設け、さらに、企画開発を後押しするファンドも起ち上げた。

「今回のコロナ禍を経て、文化芸術がどう変わっていくのか。日韓の動きをこれからも見守っていきたいと思います」

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。