新型コロナウイルスは、依然として米国、中南米、アフリカ諸国などで猛威を振るっている。日本ではどうにか沈静化に向かいつつあるが、「これで済んだ」と安心はできない。他国と比べ、第1波の抑え込みがどうだったのか、その「現在地」を確認したうえで、「封じ込め」に成功した台湾と比較したい。

比較のモノサシは「百万人」あたり

「うちの国は国民の民度のレベルが違う」。2020年6月4日、新型コロナをめぐる死亡率の低さを「民度」という言葉で語った麻生太郎財務相の国会発言が話題を呼んでいる。

政府の迷走や準備不足を棚にあげ、にもかかわらず結果が欧米ほどひどくなかったことを、わが成果でもあるかのように他国に誇る態度には批判が出た。

その是非はともかく、京大の山中伸弥教授は5月下旬、自ら運営する「新型コロナウイルス情報発信」で、「解決すべき課題」として「ファクターXを探せ!」というテーマを掲げ、話題を呼んだ。

山中教授は、新型コロナ対策としては、徹底した検査による感染確認と隔離、社会全体の活動縮小の二つがある、としたうえで、日本はPCR検査も少なく、活動制限も欧米に比べ緩やかだったと指摘する。しかし、それでも感染者、死者が欧米よりも少ないのはなぜか、という問いを立て、その答えを「ファクターX」と呼んで解明が急務だと問題提起した。

とりあえず、山中教授が「ファクターX」の候補として挙げたのは、(1)クラスター対策(2)2月後半からの大規模イベント休止、休校要請による危機感の共有(3)マスク着用など高い衛生意識(4)ハグや握手、大声での会話などが少ない生活文化(5)日本人の遺伝的要因(6)BCG接種など公衆衛生政策の影響(7)今年1月までのウイルス感染の影響(8)ウイルスの遺伝子の影響、という8項目だった。

これはつまり、内容が空疎で実態のわからない「民度」という言葉で結果を誇るのではなく、緩やかな対策と結果が結びつかない理由を「ファクターX」と呼び、その解明を今後の対策に生かすべきだという提言と、私は受け止めた。

とりあえず、日本の「現在地」がどこにあるかを確認しておこう。

西村康稔経済再生相は6月4日、自民党カフェスタ「みどりの部屋」に出演し、人口10万人あたりの死者数の表を掲げ、「日本が0・6人。英国54・2人、米国30・0人など欧米と比較すると、はるかに少ない」と語った。

言うまでもなく、各国を比較する場合には、10万人、あるいは百万人あたりという共通のモノサシが必要だ。

今年5月の国連データによると、全世界約77億1千人の人口のうち、多い順に約14億人のトップ中国にインドが迫り、続いて3億人台の米国、2億人台のインドネシア、パキスタン、ブラジル、1億人台のバングラデシュ、ロシア、メキシコが続く。人口約1億2680万人の日本は、これらに続く11位だ。こうした「人口大国」と、数百万人の欧州諸国やニュージーランドと単純に比較はできない。

だが不思議なことに、メディアでは感染者数や死者数は「実数」で報じられることが多く、一定の人口比で報じることは少なかった。こうした数値が身近になったのは、5月25日に政府が緊急事態宣言を全国で解除した際、解除基準の条件として「直近1週間の新規感染者数が人口10万人あたり0・5人程度以下」という目安を取り入れて以降だった。

世界的にはどうなのか。私が調べた範囲では、米国のジョンズ・ホプキンス大のホームページの「クリティカル・トレンズ」というファイルに、「死者は国によってどう異なるのか」という特集を組み、主要な国の10万人あたり死者数を掲げているのが数少ない例だ。ところが調べを進めるうちに、ごく身近に、その一覧を作成している研究者がいらっしゃることを知った。

その人は、札幌医科大学医学部附属のフロンティア研究所ゲノム医科学部門で講師を務める井戸川雅史さん(47)だ。ちなみに私の自宅は、札医大まで車で5分ほどの距離にある。

井戸川さんが運営する「人口あたりの新型コロナウイルス感染者、死者数の推移(国別)」というサイトでは、100万人あたりの159か国別データとグラフを、ほぼ毎日更新している。

6月9日、井戸川さんにZOOMでインタビューをして、作成の動機とデータの読み方について話をうかがった。

サイトの運営を始めたのは今年3月だったという。社会に報じられる感染者や死者数は、ほとんど実数で、その実態が伝わらないことに不満を感じていた。

「たとえばスウェーデンは人口約1千万人で日本の10分の1以下です。そこで百人亡くなれば、日本では千人以上の規模になるのに、その深刻さが伝わらない。ネットで調べても、そうしたデータが見当たらず、自分で作ろうと思いました」

対象にしたのは人口100万人以上で、感染者・死者数が10以上の国。対象を絞ったのは、バチカンなど人口が極端に少ない国を含めると、実数が比率に正しく反映されず、ネット上の動作も重くなってしまうからだ(今はボタンの切り換えですべての国を表示させることも可能になっている)。

使ったのは、欧州のCDCにあたる「欧州疾病予防管理センター(ECDC)」発表の各国別累積感染者、死者数データだ。速報性を重視するジョンズ・ホプキンス大のデータなどより、データを取り込みやすく、数値も正確だと考えたためだ。井戸川さんは、国連発表の人口データベースをもとに、百万人当たりの比率を割り出すプログラムを作り、ECDCデータを人口あたりの数値に変えて一覧にした。

グラフでは、多数の国の曲線が混じり合い、個々の国の推移が見分けにくいが、アジアや欧州、アメリカや中南米など地域別や国別に数値を取り出したり、グラフを描き出すこともできる。操作はインタラクティブなので、このデータベースを使って、自分の調査や研究に沿った解析をすることができる。

「このサイトをご覧になった方から、『自分も手作業で同じ作業をしていた』という声が届きました。私の専門は『がん』やゲノム研究で、感染症ではありません。でも、プログラムづくりは得意な方なので、少しでもお役に立てれば嬉しい」

「百万人あたり」でみた日本の「現在地」は

では世界の中で、日本はどうような位置にあるのか。井戸川さんに、6月9日時点のアジア、欧州、南北アメリカ各地域で、感染者数が多い国の順番から表の画像を作成していただいた。

これを見ると、日本は百万人あたりの感染者数は136・1人で、アジア46か国のうちで30位。欧州すべて、南北アメリカの大半よりも低く、たしかに感染者が少ないことがわかる。

それでは、死者数ではどうか。実は、この操作は、実際のサイトから感染者または死者数の表をダウンロードして、エクセルをお持ちであれば簡単に並べ替えができる。ここではわかりやすいよう、井戸川さんに死者数の多い順番から図表を作成していただいた。(表参照)

これを見ると、百万人あたり死者7・2人の日本は、アジア46か国のうち20位。インドネシア、バングラデシュ、インド、韓国、シンガポール、中国などよりも高いことがわかる。ただし、この数値を他地域と比べれば、欧州では日本を下回るのはスロバキアのみで、南北アメリカではキューバ以下の9か国に過ぎないことがわかる。

つまり、ここから言えることは、「日本の百万人あたり感染者数は、欧州、南北アメリカよりも低く、アジアの中でも低いグループに入る」が、死者数でいえば、「欧州、南米アメリカの多くよりは低いが、アジアの中では比較的高いグループに入る」ということだろう。

しかし、このことから、「日本は欧米よりも感染者・死者数を抑え込んだが、アジアの中では死者数が高く、失敗している」という結論を引き出すこはできない、と井戸川さんはいう。

「日本はアジアの中でも高齢化率が高い。今回の新型コロナによる重症者や死者が高齢者に特に多いことを考えれば、今回の死者数のデータをもって、必ずしも『失敗』と決めつけることはできない」

総務省統計局の「2018年国際比較で見る高齢者」によると、日本の高齢化率28・1%は、世界上位の10か国でもトップ。主要国の中でもイタリア、独、仏、英、カナダ、米を引き離し、14・4%の韓国、11・2%の中国をはるかに上回る。

内閣府の「平成30年版高齢社会白書」によれば、2015年時点の高齢者率はトップの日本の26・6%に対し、2位の韓国が13・0%、シンガポール11・7%、タイ10・6%、中国が9・7%で、インド5・1%や、フィリピン4・6%をはるかに引き離している。こうした高齢者率を加味して考えなければ、死者数を正確に位置づけることはできない、というのが井戸川さんの指摘だ。

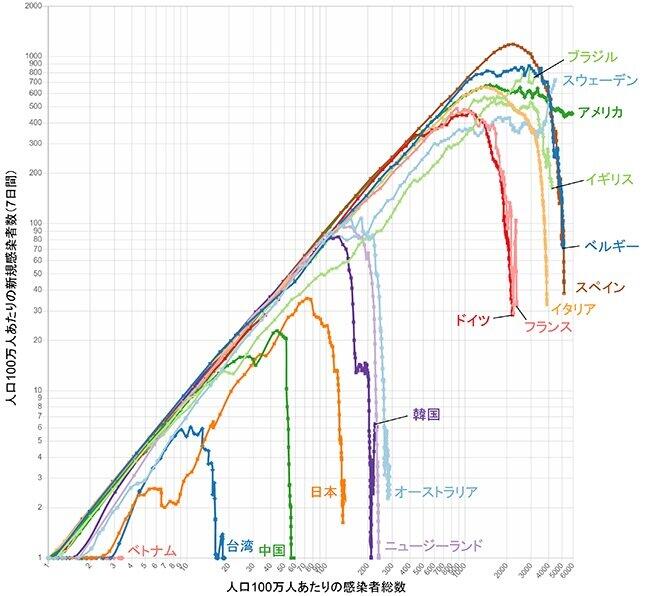

この項を終える前に、井戸川さんのサイトから、「トラジェクトリー解析」のグラフをご紹介したい。「トラジェクトリー」は「軌跡」や「軌道」、「流跡」などを示す言葉で、大気の移動がどのような経路をたどって観測地点に至ったのか、などの解析に使われている。井戸川さんは、縦軸に「人口100万人あたりの新規感染者(7日間)を対数、横軸に「人口100万人あたりの感染者総数」を取り、感染拡大のペースを視覚化した。新規感染のスピードが衰えれば、当然のことだが、感染者総数も減少する。その増加のスピードをグラフにしたものだ。

サイトのグラフは各国を重ね合わせているので、すぐには見分けにくい。だが、自分で選びたい国だけを選んで、表示させることもできる。これを見れば、すでに感染を抑え込んだ国々は、ある時点で、井戸川さんの表現を借りると、「枝垂れ桜」のようにグラフが急下降しているのが読み取れる。一方、アメリカやブラジルなどは、まだ感染が続き、その方向性が見えていない。もちろん、サイトは日々更新されており、だれもが最新のデータを読み取れる。(https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/)

「台湾モデル」への称賛

全世界に感染が拡大する前から、台湾は、新型コロナ対策の「成功」例としてしばしば称賛されてきた。たとえば米CNNは4月5日、香港支局から、「台湾の新型コロナ対応は世界的に見ても最良の一つ」というレポートを放送した。

それによると、世界的にはまだ新型コロナがさほどの脅威とみなされなかった1月25日、中国本土との経済的なかかわりが深い台湾とオーストラリアで、4人の感染が確認された。意外に思えるが、台湾は人口2453万人、オーストラリアが2520万人で、ほぼ同規模だ。それが、放送時点でオーストラリアは感染者が5千人近く、台湾が400人以下と差が開いた。CNNは、オーストラリアが対応に失敗したのではなく、台湾の新型コロナ対策が傑出していたとして、その理由を探る。

最大の要因は、2003年に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)で、台湾は15万人以上を隔離し、181人(CNN報道による。死者数については諸説がある)が亡くなるという手痛いダメージを蒙った。

その教訓を踏まえて今回は、早期に厳格な渡航制限措置を取り、マスクの製造能力を高めて国内向け製品を確保し、コロナ対策責任者や医療専門家が毎日ブリーフィングをするなど、情報公開を徹底させた。こうした迅速で果断な政策が、早期封じ込めに成功した要因だと指摘した。

CNNは4月16日にもロンドン発で、「多くの政府が最初は否認し、対応に手間取り、あげくにロックダウンする」というパターンを繰り返すなかで、早期に着実な対策を取った例として台湾、アイスランド、韓国、ドイツという四つのモデルがあると指摘した。

実際、前に述べた井戸川さんの表を見ても、台湾は百万人あたりの感染者数で18・6人にとどまり、アジア46国・地域の40位にある。百万人あたり死者数は0・3人で、これも40位に位置する。いずれをとっても、台湾が新型コロナの封じ込めに成功したことを示す例証といえるだろう。

台湾に詳しい元朝日記者の野嶋剛さんに聞く

なぜ台湾は新型コロナの封じ込めに成功したのか。6月10日、東京の自宅にいるフリー・ジャーナリストの野嶋剛さんにZOOMで話を聞いた。

野嶋さんは、朝日新聞に入社してシンガポール、台北支局長などを務め、2016年からフリーになった。上智大在学中に香港中文大、朝日入社後に中国・アモイ大に留学し、中国・香港・台湾・東南アジアの華僑、つまり「華人社会」全域に通じた稀有なジャーナリストだ。シンガポール支局長時代には、イラク戦争の従軍記者となり、その後は「ふたつの故宮博物院」、「謎の名画・清明上河図」「ラスト・バタリオン蒋介石と日本軍人たち」など、主に台湾を中心とする歴史、社会、文化、美術、映画など広範な分野の著作をまとめてきた。昨年から大東文化大特任教授として、ジャーナリズムを教えている。

私がインタビューをしたのは、6月30日に刊行予定の新刊「なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか」(扶桑社新書)の校了前日だった。台湾を訪れたのは今年1月末から2月にかけてが最後で、以後は渡航が禁じられた。様々なルートで取材を続け、巣ごもり中の1か月半に集中的に執筆したという。「これほど短期に書き上げたのは人生で初めて」というほど、この本に集中した。

日本ではこの間、ワイドショーなどで、「マスク在庫マップ」のアプリを開発した38歳のデジタル担当大臣・唐鳳(オードリー・タン)が脚光を浴びた。しかし、野嶋さんによると、「マスク管理」は台湾の政策のごく一端にすぎず、台湾がいかに新型コロナに立ち向かってきたかについては、まだ十分には知られていない、という。

ことの発端は昨年の12月31日だった。あるいはその日から始まる24時間に、台湾は初動で打てる手はすべて打ったのだという。

台湾はSARSの打撃を経た翌年の2004年、組織を改革し、衛生福利部のもとに「国家衛生指揮中心(NHCC)」を設置した。

12月31日未明、このNHCCで働く若者が、中国本土での異変を察知し、ネットなどを駆使して中国・武漢の情報を集め、朝一番に報告した。対応は迅速だった。その日午後には緊急閣僚会議を開き、武漢発着のフライトの防疫を強化し、中国に問い合わせると同時に、世界保健機関(WHO)にメールで通知した。

これがのちに、「WHOは新型コロナウイルスについて、早期に情報を入手しながら、初動に遅れた」という紛糾の種となる。4月11日に台湾が全文公開したメール内容は以下の通りだ。

「本日、複数の情報源が示唆するところでは、中国・武漢で少なくとも7件の非定型肺炎の症例が報告されている。中国保健当局はメディアに対し、SARSではないと信じられると回答した。しかし、症例は精査中であり、患者は治療のために隔離されている」

台湾はそう通知し、WHOに関連情報を共有するよう求めた。のちにこのメールの解釈をめぐってWHOと台湾は対立した。WHOが、「メールには、人から人への感染については言及していない」というのに対し、台湾は、「治療のための隔離」が、「人から人への感染」を前提とするのは専門家の間では常識として全文公開に踏み切った。

中国当局が「人から人への感染」に言及したのは、1月20日、国家衛生健康委員会の専門家グループ長が、「武漢市に行ったことのない人や、医療従事者にも感染が確認された」と発言したのが最初だった。中国政府は同21日には新型コロナを法定伝染病に指定し、23日には武漢市を封鎖するなど、拡大防止に乗り出す。

一方、WHOは23日夜まで2日越しの議論を続けたが、意見は真っ二つに割れ、緊急事態宣言による人の移動や貿易の制限の勧告には踏み込まなかった。WHOが緊急会合を開き、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言するのは、ようやく同30日になってからのことだ。その時点でも、テドロス・アダノム事務局長は、「人の移動や貿易を制限するよう勧めるものではない」と語った。中国本土では、1月25日から2月2日にかけて例年では延べ約30億人が移動する旧正月の「春節」にあたっており、たしかにWHOの初動の遅れは否定できない。

台湾の対応

その間、台湾はどのように新型コロナに対応していたのか。野嶋さんは、感染症対策には(1)空港などにおける検疫強化で感染を水際で食い止める(2)流入した場合には感染者や濃厚接触者を検査・隔離して感染拡大を抑え込む(3)クラスターの複数発生や、経路が不明な感染が増えたら、都市封鎖あるいは行動変容で対処する、という3段階があるという

台湾は1月から2月にかけての時期に、(1)でほとんど感染を制圧し、流入した感染も(2)の検査・隔離で素早く感染経路をつぶした、という。日本がこの時期、(1)と(2)についてはきわめて緩い措置しかとらず、いきなり(3)の段階に突入したのとは対照的だった、という。

「感染については国民の生命安全を守るのが最優先で、外交利益や経済的利益は次の優先順位になる。台湾はその合理性を徹底して追求したが、日本は中国の習近平国家主席の訪日予定や経済的な打撃を最小限に食い止めたいという思惑があり、一見合理的に見えたが、足元の罠にとらわれたように見える」

なぜ台湾当局が、そうした原理原則を貫くことができたのか。野嶋さんは、民進党の蔡英文政権の布陣が功を奏したという。03年のSARSで危機対応にあたったメンバーや医療・感染症の専門家が多数いたからだ。

野嶋さんが、その筆頭に挙げるのは、陳建仁副総統だ。台湾大の「公共衛生研究所」で修士号、ジョンズ・ホプキンス大で公衆衛生の博士号を取り、03~05年には民進党の陳水扁政権で衛生署長(衛生相)を務め、SARS対応にあたった。その後は台湾の国立アカデミーにあたる「中央研究院」の副院長を務めたが、2016年の蔡政権誕生時に副総統に就任した。蔡政権2期目が始まる5月には退任予定だったが、その前に新型コロナが発生したのは、台湾にとっても蔡政権にとっても「不幸中の幸い」だった、と野嶋さんはいう(陳氏は5月20日、予定通り退任)。

SARSの教訓といえば、蔡総統も例外ではない。SARS当時、蔡総統は対中政策を担当する大陸委員会の主任委員を務め、中国との交渉にあたった。その当時の経験から、民進党を警戒する中国からは十分な協力を得られないことを悟っていた。今や約80万人の台湾出身者がビジネスなどで大陸に拠点を置き、毎週数百便のフライトが大陸と行きかうなど、経済的な結びつきは強まるばかりだ。それでも、感染拡大を防ぐには往来の窓を閉ざすしかない、と判断した。こうして1月下旬には中国人の入国制限を強化し、2月上旬には全面禁止に踏み切った。3月上旬まで入国制限を引き延ばした日本とは対照的だ。

台湾には常設のNHCCのもと、感染発生の非常時に、そのつど設置される「中央流行疫情指揮中心(CECO)」という組織がある。防疫や感染防止のエキスパートによる「司令塔」である。今回は1月20日に海外感染に対応する3級組織として起ち上げ、同23日には国内対応の2級組織に格上げし、さらに2月末には1級に再格上げして組織を強化した。2級格上げ時から、そのトップになったのは、陳時中・衛生福利部長(衛生福利相)だった。

歯科医だった陳部長は、歯科医師会幹部として健康保険制度の改革に辣腕を発揮した経験を買われ、蔡総統らと同じく、陳水扁政権時代に衛生署副署長になった。蔡政権発足後は総統顧問になり、2017年に衛生福利部長となった。「情報は多いほど、パニックを防げる」として連日記者会見を行い、質問が尽きるまで答え続ける。条理を尽くすその姿勢で、信頼感を培ったという。

それ以外にも、SARS流行当時に台北市長だった蘇貞昌・行政院長(首相)や、台湾大の公共衛生研で修士号を得た陳其遭・行政副院長(副首相)など、蔡政権を支える人材には、感染症の対策にあたった人物や公衆衛生の専門家が数多くいる。日本ではオードリー・タン氏の活躍が注目されたが、光に照らされたその下には、堅牢な氷山が横たわっているのである。

台湾の歴史がもたらした必然だった

では、蔡政権は、たまたま幸運に恵まれたのだろうか。そうではない、と野嶋さんは言う。それには、台湾の歴史を遡る必要がある。

台湾は、清朝時代に福建省の統治下に編入されたが、文明圏の外にある「化外の地」として周縁化され、1895年の日清戦争の結果、日本の領土に編入された。下関条約談判中に清国側全権の李鴻章は日本側全権の伊藤博文に対し、台湾には四害があり、難治の島であると警告した、と伝えられる。アヘン吸引などと並ぶうち一つは、「瘴癘(しょうれい)の島」、つまり伝染病や風土病などがはびこる土地柄を指す。

台湾領有ではじめて植民地を得た当時の日本は、衛生制度の確立によって、台湾の近代化を図ろうとする。実質的にその政策が軌道に乗ったのは、第4代総督の児玉源太郎(1898~1906年)と、後藤新平民政長官時代の8年間だった。児玉は東京で兼務の仕事も多かったため、台湾の施策について実際に掌握していたのは後藤だった。

1857(安政4)年に仙台藩に生まれた後藤は、須賀川医学校を出て愛知県医学校に勤務し、1890年からのドイツ留学を経て内務省衛生局長になった。その後、日清戦争の帰還兵の検疫業務で活躍し、その働きを認められて児玉に招聘され、台湾に赴いた。

医師出身の後藤は、統治の基本理念に「生物学の原則」を掲げ、国家をひとつの有機体とみなし、いかにその健全化を図るのかを指針とした。「あらゆる社会には、生物と同じく、相応の理由と必要性があって発生した」という考え方だ。つまり、台湾における独自性や個別性をまず理解し、その実態に即した近代的な改革を目指す手法といえるだろう。彼は、台湾で戸口・土地・旧慣の3大調査を行って実情を把握し衛生制度や民政制度の確立に力を尽くした。まさに李鴻章が指摘した「瘴癘の島」を、近代化しようとしたのである。

後藤は、インフラ整備だけでなく、札幌農学校出身の新渡戸稲造を招いて台湾臨時糖務局長に据え、サトウキビやサツマイモの普及に尽力させた。また、教育制度の拡充にも力を入れ、台湾大医学部の前身にあたる台湾総督府医学校や病院を設立した。

だが、1945年の敗戦によって、台湾は50年に及ぶ日本統治から切り離され、中華民国・南京国民政府軍の統治下に入る。49年には、国共内戦に敗れた蒋介石が軍を率いて台湾に移ったため、以後は中華民国として、大陸への反攻をもくろむことになった。

中華民国に統治が移行する1947年2月、台湾に以前から住んでいた「本省人」に対する弾圧事件が起きた。その後、長く伏せられる「二・二八事件」である。

この事件は、たばこの闇販売をしていた女性を取締官が殴打したのをきっかけに起きた弾圧事件で、民衆がラジオで抵抗を呼びかけたことから暴動が起き、国民党軍は部隊を基隆に上陸させて南北の鎮圧に向かい、数千人から2万人の民衆を銃殺、処刑したとされる(国立台湾歴史博物館の展示による)。

この事件は1949年から87年まで、戒厳令下の台湾ではタブーにされ、公にされることはなかった。日本でも広くこの事件が知られるようになったのは、1989年に製作された侯孝賢監督の「悲情城市」がきっかけだろう。

49年に始まる蒋介石独裁政権は、台湾を米国の反共政策のアジアにおける要石とし、政界、財界、官界、メディアなど主要ポストを独占して、内外への白色テロで反対勢力を封じてきた。

75年に蒋介石が死に、後を継いだ息子の蒋経国は、米国の政策変更で台湾が国際社会で孤立しつつある現状を見て、父親のように、台湾を、いずれ大陸に反攻する国民党の拠点ととらえるのではなく、本来の台湾へと引き戻す方向に舵を切っていく。その政策転換の柱が、インフラ整備などと並び、自らの後継となる李登輝ら「本省人」の抜擢だった。

1988年に蒋経国が亡くなった後、総統の座に就いた李登輝は、党内の守旧派による干渉を排除して実権を握り、台湾の民主化を進め、96年の直接選挙で初の民選総統に選ばれた。00年には民進党の陳水扁が総統に選ばれ、これが初の政権交代となった。

その後、08年からの国民党・馬英九政権、2016年からの民進党・蔡英文政権へと変わり、ここにきて選挙による政権交代は完全に定着した。

民進党になぜ医師が多かったのか

歴史の注釈が長くなってしまった。野嶋さんが、「歴史の必然性」に注目するのは、今回の台湾の新型コロナへの対応は、こうした戦後の歴史の独自性、複雑さに根差しているというのである。

「二・二八事件」では、植民地時代でも成功が可能だった医師、法律家といった知識人のエリートの多くが犠牲になった。そもそも、「二・二八事件」で「本省人」の統治に不満が爆発したのも、曲りなりにも「公衆衛生」を確立した日本に代わって統治した国民党が、衛生問題にあまりの無策だったため、感染症がまん延していたという背景がある。

こうした事情から、もともと国民党に反発心を持っていた医療関係者や専門家には、民進党の支持者が多く、政権にも参加してきた、と野嶋さんは指摘する。もちろん、民進党も、かつて国民党の馬英九政権に座を明け渡したように、安閑とはしていられない。ことに蔡政権は昨年の統一地方選で惨敗し、一時は再選も危ぶまれるほどだった。昨夏に香港の反中国デモが活発化して支持率は上向いたが、今回の対応で誤れば後はない、という政治的な緊張感が、常にまとわりついていた。つまり、民主主義の「チェック・アンド・バランス」が正常に機能していた、と野嶋さんは指摘する。

「一つの中国」を唱える大陸の外交政策によって、台湾は国際的に孤立し、今や外交は「ソフト・パワー」に頼るしかないのが現状だ。それだけに、今回の新型コロナの封じ込めは台湾の人々にとって、かつての「瘴癘の島」の汚名を返上し、民主政治の緊張感の中で「衛生の島」への転換を成し遂げたという、格別の達成感があったのだ、と野嶋さんは言う。

「今回の新型コロナ対策で、目立ったキーワードは『守護台湾』、つまり『台湾を守ろう』という掛け声でした。この試練を通して、まだ若い民主主義を守り、台湾のアイデンティティを確立しよう、という思いが込められた呼びかけです。その意味で、今度の新型コロナ対応は、台湾の独自性を高めていく社会的ムーブメントの一環といえるでしょう」

どのような社会事象も、歴史の文脈や、社会のありようとは無縁ではない。

台湾と比べ、日本の新型コロナ対応に、民主主義の緊張感があるのかどうか、改めて考えたいと思った。

フリージャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。