一時感染が拡大し、医療現場がひっ迫する寸前だった日本では、緊急事態宣言が全国で解除になり、社会が再び動き始めた。「日本はよくやった」と自賛するのはまだ早い。第2波が来る前に、失敗から教訓を学びたい。欧州最悪の結果を招いた英国が反面教師だ。

政権の迷走と準備不足

2020年5月31日、朝日新聞欧州総局長の国末憲人さんに電話で話を聞いた。

国末さんは、私が欧州総局長をしていた02年から06年にかけ、パリ支局員として米英が主導した対イラク戦争前夜を現地やフランスで取材し、独仏が戦争に反対するという正確な情報をもたらしてくださった。

日本や米国から、「仏独はいずれ日和って参戦する」という根拠のない観測情報を得ていた私は、彼の取材に助けられ、判断を過たずにすんだ。国末さんはその後、パリ支局長として活躍し、いったん帰国後、昨夏から英国に拠点を移した。欧州大陸の土地鑑が豊かな方なので、英国観察も客観公平と思える。

国末さんはまず、新型コロナが中国から日本に広がり始めた2月半ば、ロンドン市長選の立候補予定者が、「必要なら五輪をロンドンで引き受けよう」と発言した例を引き合いに出した。五輪開催をめぐって気をもむ日本を、当時の英国がいかに対岸視していたかを示すエピソードだ。

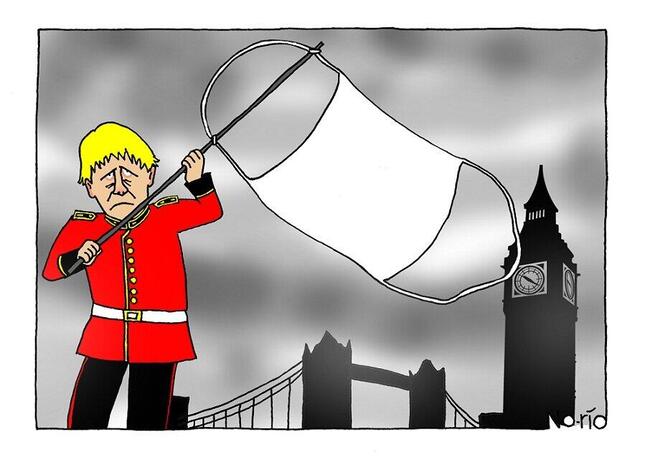

これはジョンソン首相も同じだった。メイ前首相に代わって昨夏に政権の座に就いたEU離脱派のジョンソン氏は、昨年12月の総選挙で、保守党としてはサッチャー政権以来の票を得て圧勝し、英国は1月末にEUから正式に離脱した。

「夜が明け、私たちの偉大な国民ドラマの新たな幕が開く瞬間だ」。ジョンソン首相は録画演説でそう勝利宣言した。その後の2月は12日間の休暇を取り、同月28日には労働党の議員から「パートタイム首相」と皮肉られるほどだった。

ジョンソン首相は個人的にも多幸感に包まれていたのだろう。2月末日には、24歳年下の交際相手キャリー・シモンズさん(31)と昨年末に婚約し、近く子どもが生まれることを明らかにした。この間、首相は4回開かれた「cobra(コブラ)委員会」を欠席し、2月下旬の会議に出た際も、ごく短時間だった(4月29日付英紙ガーディアン電子版)。

「コブラ委員会」は、英語の「内閣府ブリーフィングルームA」の略称で、欧州や海外で発生した重大事件に対応する内閣の緊急調整会議を指す。議長の首相不在のままでいたこの期間に、新型コロナは急速に英国内に広がっていた。

「明らかに政治が迷走し、準備の遅れが響いた」と国末さんはいう。ロックダウンを宣言した3月23日まで、首相や官邸の危機意識は希薄で、感染の急拡大を許した。科学者らの助言チームはあったが、官邸の首席特別補佐官が加わるなど、データや分析をそのまま活かしたとは言い切れない、という。

科学者集団と鈍い政府の反応

新型コロナについて、内閣の「コブラ委員会」に助言をしていたのは、「SAGE」と呼ばれる緊急時科学諮問委員会だった。実は、「コブラ委員会」も「SAGE」も構成員や内容は秘密にされているが、4月24日付同紙電子版は、「SAGE」の23人の出席者を報道した(ちなみに、その後英政府は、SAGEメンバーを公表し、今は官邸サイトで議事要録も公開している)。それによると、委員長はパトリック・バランス博士。2年前から、政府首席科学顧問として、科学・技術分野で首相に助言をする立場にあった。それ以外に、インペリアル・カレッジ・ロンドンで新型コロナの対策チームを率いるニール・ファーガソン教授ら科学者が20人。そして、首相官邸からはドミニク・カミングス首席特別補佐官、データ科学を担当するベン・ウォーナー氏がメンバーになっていた。

ここで注意すべきなのは、科学諮問委員会といいながら、その場に、ジョンソン首相の代理というべきカミングス補佐官がいたことだ。科学的知見が政治化されたり、首相の肝いりで諮問内容が誘導されたりする可能性があったというべきだろう。

ガーディアン紙や、5月24日付の英紙サンデー・タイムズの「国民数千人の命を奪った狼狽と遅れの22日間」というインサイドストーリーによると、経過は次の通りだ。

「SAGE」に対しては、3つの研究班が独自のレポートを送り、助言をしてきた。新型コロナに特化した専門集団「Nervtag」と、感染モデルを明らかにする「SPI-M」、それに行動科学や心理学で人々の反応や対応を分析する「SPI-B」だ。

感染確認がまだ20人だった3月2日、「SPI-M」チームは「SAGE」に驚くべきレポートを送った。それによると、感染は1人から2~3人以上に広がり、特別の措置を取らなければ国民の8割が感染する。致死率を0・5%~1%と見積もれば、死者は25万人~50万人にも及ぶという予測だった。

だが政府の反応は鈍かった。3日午後、ジョンソン首相は、バランス首席科学顧問、クリス・ホイッティ首席医務官と共に、新型コロナに関する初のテレビ演説に臨んだ。

ホイッティ首席医務官は、最悪シナリオとして国民の80%が感染し、1%が亡くなる可能性について言及した。だがジョンソン首相は、「世界をリードする科学専門家の助言」に基づく「行動計画」を発表し、「我々には素晴らしいNHS(国民保健サービス)があり、素晴らしい検査、感染監視システムがあることを忘れずにいよう」と説き、「わが国は準備万端だ」と断言した。国民には「ハッピー・バースデーの歌を二回歌いながら、石鹸とお湯で手を洗おう」と呼びかけたが、「先日の夜、新型コロナ感染者がいると思われる病院に行ったが、私は全員と握手をした」とも語った。「いつものように仕事をしよう」というなど、むしろ科学者たちの助言に背くような言動だった。

その後の2週間、イタリア、スペイン、フランスが次々とロックダウンの強硬措置に転じる中でも、ジョンソン首相は手洗い励行を呼びかけながら、自分は公衆の前で人と握手することをやめなかった。

インフルエンザ重視の対策プラン

ガーディアン紙の取材に対し、SAGEのメンバーで「SPI-M」チームを率いたロンドン大学衛生熱帯医学大学院のグラハム・メドレー教授は、「政府が事前に準備した計画モデルは、季節性インフルエンザに比重を置いていた」と語っている。季節性インフルエンザなら急速に感染が拡大しても重症化することは少なく、集団免疫ができれば感染は収まる。だが新型コロナは違う。急速に感染するのは同じだが、高齢者や基礎疾患を抱えた人が感染すれば、犠牲者は急増する。

英国が当初、「集団免疫」路線をとったように見えることについて、政府は公式にはこれを繰り返し否定している。しかし、バランス首席科学顧問は3月13日、BBCラジオなどに出て、集団免疫を思わせる発言をしている。バランス氏は、「我々の目標はウイルスを完全に抑圧することでなく、感染ピークを減らし、穏やかにすることだ。多数の軽症者が出れば、ある種の集団免疫ができて、感染は減る。その間、新型コロナに最も脆弱な人々を守る。こうしたことが、我々がすべきことだ」と語り、スカイニューズの質問に対して、集団免疫ができる割合については「60%ぐらいだろう」と具体的な数値を挙げている。

政府が強硬な対策を取らなかった3月にはチェルトナム障害競馬フェスティバルや、サッカーのリバプール対アトラティコ・マドリード戦、ロックバンド「ステレオフォニックス」によるカーディフ公演など、各地でメガイベントが普段通りに開かれていた。

3月11日、世界保健機関(WHO)は新型コロナの感染拡大が「世界的流行」を意味する「パンデミック」だと認定した。ジョンソン首相は翌12日、ライブの会見でこう呼びかけた。「これまで、できることをやってきたし、時間を稼ぐこともできた。この新型コロナは季節性インフルエンザと異なり、私たちは免疫を持っておらず、厄介だ。正直に言います。今後多くの家族が、その寿命より前に、愛する人々を失うでしょう」。

だが、続けて首相が語ったのは、第一段階の「封じ込め」から第二段階の「遅延」への移行だった。NHSに大きな負担がかかるピーク時に、リスクの高い人々をウイルスから守るよう、「症状のある人々」に1週間の自宅待機を求める内容だった。

続いて発言したバランス首席科学顧問、ホイッティ首席医務官は、この「遅延」戦略について、「今は流行の初期段階にある」として、「流行のピークを遅らせ、NHSの負担が減少する夏にピークを持っていく」という方針を示した。さらに、「すべての人を感染から守ることは不可能だし、望ましくもない。なぜなら集団としての免疫を獲得できないからです」と述べ、マイルドな規制によって、集団免疫を得る路線を示唆した。そして、今後取るべき施策として(1)症状ある人の自宅待機(2)症状のある人がいる世帯の自宅待機(3)高齢者や基礎疾患のある人の自宅待機をあげ、今は(1)の段階にとどめると述べた。現段階で強固な政策を取らない理由は、「早すぎる介入はみんなを疲れさせ、効果が最も望まれる時期に、その効果が減少してしまう」からだという。

このあまりに遅い対応に、議論が巻き起こった。その夜、ジェレミー・ハント元保健相がBBCの取材に応じ、感染防止に強い対策を講じないホイッティ医務官らの態度に懸念を表明した。「60%近い国民が感染するまで何もできないと、なぜ彼らが確信しているのか、私には理解できない。感染爆発が起きた武漢ですら、実際の感染者は1%以下だというのに」。

こうした批判に対し、マット・ハンコック保健相が直ちに火消しに走った。保健相は、3月15日付英紙サンデー・テレグラフ紙に寄稿し、次のように書いた。

「政府の計画は世界をリードする科学者たちの知見をもとに作られており、『集団免疫』はその計画には入っていない。それは科学的なコンセプトであり、我々の目標でも戦略でもない」

保健相が火消しに回ったのは、すでに「集団免疫」路線に厳しい批判が起きていたからだ。前日の14日には、英国の科学者500人以上が署名した公開書簡が発表になった。それは「集団免疫」は「実行可能」なオプションではないとしたうえで、数千人の命を救うため、社会的距離を取る厳格な措置を政府に求めた。

「25万人死亡」が決定的

政策転換にとって決定的だったのは、ファーガソン教授が率いるインペリアル・カレッジ・ロンドンの対策チームが、3月16日に、数理モデルをもとにまとめた報告書を公表したことだった。教授らは、今の政府の施策のままでは、25万人の死者が出るという数字を挙げ、国民に衝撃を与えた。

前に触れたように、この数字自体は政権にとって目新しいものではない。すでに3月2日の時点で、「SPI-M」チームは「SAGE」にレポートを送り、このまま放置すれば、死者は25万人~50万人になるという予測数値を挙げていた。当然、ジョンソン首相もその意味を理解していたはずだ。しかし政権は思いきった措置を取らず、マイルドな政策で拡大を許してきた。

ファーガソン教授はガーディアン紙の取材に対し、「私は死者について楽観的であったことは決してない」としたうえで、「政策をきめるのは政治家であって、科学者ではない」と語った。「政策が、科学的な助言によって導かれることはあっても、それは、科学者が政策を決めることを意味しない。私は科学が許す限り、異なる政策がもたらす潜在的な結果について、政策決定者に明確に示すよう努めてきた」と語った。

ハンコック保健相が科学的アドバイスに基づくとしてしばしば使った「規制疲れ説」についても疑問符がつけられた。あまり早く行動制限をすれば、人々は規制に疲れ、最も必要な時に、応じなくなる、という説だ。この点について「SPI-B]で国民対応を研究してきた行動科学者らは、同紙の取材に対し、「我々のレポートでその言葉を使ったことはないし、それは科学コンセプトではない」と断言している。強硬措置に二の足を踏む政権が、「科学」の名を借りて作り上げた口実だった可能性がある。

経済的な利益を追求して温和な路線を目指すか、より多くの命を守るために、果断な措置に踏み込むか。そうした迷いから判断は遅れに遅れ、政権は右往左往した。だが、もう迷う余地のないところにまで追い詰められ、ジョンソン首相は3月23日、全土にロックダウンを宣言した。イタリアから2週間、フランスからは1週間遅れての決断だった。

だが、決断の遅れはあまりに大きな代償を必要とした。ロックダウンを宣言した時点での英国の感染者は6650人、死者は335人。それが6月2日には感染確認者27万7736人で世界4位、死者数3万9127人で世界2位という欧州最悪の結果にまで至った。

さらに、新型コロナの脅威の軽視は、政権中枢への感染につながった。ジョンソン首相は自らが3月27日に感染したと公表し、4月5日には検査入院。同6日には重症化してICU(集中治療室)に入った。治療の結果、同9日には一般病棟に移り、12日には退院したが、公務に復帰したのは4月27日のことだった。丸1か月、英国政権の司令塔が空白だったことになる。

英国失敗の教訓とは

こうした英国の失敗から、私たちは何を学ぶべきなのだろう。

第一は、政策決定のブラック・ボックス化が、政権に対する人々の不信を招き、科学者らへの信頼をも揺るがしかねない結果をもたらした点だ。意思決定をする「コブラ委員会」も、アドバイスをする「SAGE」も、メンバーすら公表せず、いつ会合を開いたかも明らかではない。メディアがこれを検証し、実態が初めて明らかにされたが、その時点ではすでに、事態はもう取り返しがつかないほど悪化していた。

第二は、ファーガソン教授が語るように、科学者は科学の許す範囲でアドバイスをするが、決定するのは政治家だという原則だ。ごく当たり前のようだが、これは科学者集団が何をどう議論して政権にアドバイスをしたのか、政権の誰が、どのレベルで何を根拠に政策を決定したのか、という記録がなければ、検証のしようがない。政策の決定責任を負えるのは、ただ政治家と官僚のみで、「科学」に判断を丸投げしたり、科学者に責任を押し付けたりすることは許されない。

第三は、政策の誤りは、ファーガソン教授や、公開書簡に署名した500人以上の科学者らがそうしたように、専門家による批判や反論の場を設けない限り、正されることはない、という点だ。これは専門家だけでなく、「言論フォーラム」を提供するメディアの役割でもあるだろう。

日本の場合に当てはめてみても、この教訓は妥当だろうと思う。第1波をかろうじて抑え込んだからといって、万事よし、とするわけにはいかない。第2波が来る前に、どんな施策が有効で、どんな施策が弊害をもたらしたのかを事実経過をもとに詳しく検証し、態勢を立て直すべき時期だろう。その意味では、政府の専門家会議の議事録を作成して公開することは、民主国家としては最低限の責務だろう。

コロナ禍とEUとの関係

EUは国家主権を移譲しながら緩やかな共同体を作り、経済や政治の絆を強めてきた。感染対応ではEUでも国が前面に出て、国家単位の措置を取ることになった。コロナ禍はEUにどんな影響をもたらすのだろうか。

私のその質問に対し国末さんは、「医療の権限は基本的に加盟国に残されており、EUに調整役以上の役割を期待するのは、もともと無理がある」という。それでも、EUの政府にあたる欧州委員会は3月初め、閣僚級からなる対策本部を設置し、各種ガイダンスの作成や医療関連物資の関税一時凍結、加盟国間の国境の状況確認、フェイクニュース対策などの活動を続けた。

注目されるのは、ワクチンや医療関連物資を共同で購入するスキームだ。EUは2010年に「共同調達協定」(JPA)を発足させ、コロナ禍前までに、28か国のうち25か国が加盟していた。欧州委員会は2月28日以降、これを利用して手袋や手術着、人工呼吸器、呼吸用保護具などの入札を呼びかけた。これにEU外の国も次々に加盟し、4月中旬には37か国のスキームにまで発展した。

だが、もともとEU離脱を主導したのは、イングランドのナショナリズムであり、ジョンソン首相自身がその流れを汲むポピュリスト的な性格が強い政治家だ。英政府はコロナ禍に際しても、独自の道を歩み、参加資格を持つEUの共同調達協定にも加わらなかった。もしEUからの助言や支援があったら、英国のこれほどの迷走は避けられたのではなかったか。国末さんはそう自問しているという。

ジョンソン氏は「英国最後の首相」?

話は遡るが昨夏、ジョンソン氏が首相に就任した日に、私はロンドンに滞在していた。その夜のBBCの緊急討論会で、出席したメディア関係者の1人が、「ジョンソン氏は英国最後の首相になるかもしれない」と発言したことが強い印象として残った。彼がEU離脱を実現すれば、英国は分裂の危機に向かうかもしれない、という懸念の言葉だ。

よく知られるように、英国の正式な国名は「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」という。「グレートブリテン」は、18世紀初頭、ウェールズを含むイングランドと、北にあるスコットランドが合同してできた王国を指す。つまり、今の英国は、もともと別の「カントリー」だったスコットランド、イングランド、ウェールズ、北アイルランドが同じ君主のもとに一つになった連合王国なのである。その経緯から、世界最古の英サッカー協会は、四つの地域の独立した協会から成っており、あとにできたワールド・カップでも四チームに参加が認められた。

ジョンソン氏が「英国最後の首相になるかもしれない」という発言は、EU離脱問題の根幹に北アイルランド問題があり、さらにはスコットランドの分離独立運動を引き起こしかねない、という深い危機感から発せられた言葉だろう。

メイ前首相がEUとまとめた離脱協定案で、焦点になったのは北アイルランドの国境管理の問題だった。アイルランドは独立戦争を経て1922年に英連邦内の自治領になり、38年に英連邦内の共和国として独立。49年には英連邦を離れて完全な共和制に移行した。だが、カトリック色の強いアイルランド島の中で、プロテスタント系が多い北部州は、英国内に留まり、今に至る。北アイルランドでは、多数派プロテスタント系と、少数派のカトリック系住民が対立し、武力紛争やテロで約3千人の犠牲を出した。

英国がEUを離脱すれば、EU加盟国のアイルランドとの間に横たわる国境が復活し、通関や往来に面倒な手間がかかる。

メイ前首相は、EUとの話し合いのなかで、この国境管理の問題が解決しない場合、英国がEUの関税ルールに留まるという「非常措置」を設けた。これが、保守党内の離脱強硬派の怒りを買い、議会での否決に繋がった。議論は「実利」や「打算」の次元を超え、英国という国家の「面子」をめぐる感情論に変質した。もともと「EU懐疑派」の根底には、国家を超えるEUに加入したことで、関税自主権を奪われ、移民の流入を許してしまった、というナショナリズムが流れている。これは加盟国のいずれにも、大なり小なり潜む感情だが、シリア内戦による欧州への大量移民の流入やテロの頻発で、もともと大陸とは距離を置く英国では、その感情が増幅された。

さらに北アイルランドと同じく、スコットランドでも、EU残留派が多数を占める。スコットランドでは2014年9月に、独立を問う住民投票が行われ、この時には55%が「反対」に票を投じた。一時は沈静化するかに見えたこの独立運動は、英国のEU離脱によって活発化しつつあるように見える。今後独立したうえで、EUに残留しようという動きだ。ジョンソン氏が「英国最後の首相になるかもしれない」という発言を、あながち「杞憂」と片付けることができない理由だ。

ジョンソン首相は、懸案の北アイルランドを他の地域から切り離し、EUの規制や関税を適用するという「特別扱い」をすることでEUとの交渉に合意し、離脱に漕ぎつけた。だが火種はくすぶり、スコットランドでもまだ分離の動きが続いている。

英国内に働く遠心力

もちろん、第2次大戦時に象徴されるように、英国は、「国難」に対して強く団結し、耐えるお国柄だ。今度のコロナ禍でも、戦後初めて迎える試練に、英国は耐えて克服するだろう。

だが、こうした国内の結束について国末さんは、「気になる兆候がある」という。イングランドは段階的な制限解除にあたって、週明けの6月1日から「6人以下の面会はできる」としたが、スコットランドは5月29日から独自の行程表に基づく「フェイズ1」に入り、イングランドよりも慎重な姿勢を打ち出している。また北アイルランドは5月20日から「6人以下なら面会できる」としており、各地域がバラバラの対応を取った。もちろん自治権があり、地方の実情に合ったきめ細かな対応をすれば、対応に違いが出るのは当然かもしれない。

ただ国末さんは、ジョンソン首相が5月10日に呼びかけた段階的制限緩和の演説に注目しているという。首相は、それまで使っていた標語「ステイ・アット・ホーム(家にいよう)」を、今後は「ステイ・アラート(警戒を怠らないで)」に変えるよう呼びかけた。だが、スコットランド自治政府のスタージョン首席大臣は新たな標語を「あいまいで不明確だ」と拒否し、引き続き「家にいよう」と呼びかけることにした。北アイルランドも同様で、いつもはイングランドと同一歩調を取るウエールズも政府に従っていない。国末さんはこう話す。

「英国全体の足並みがそろわず、国内にバラバラ感が出ているように見える。今後、英国はEUとの新たな関係構築に向けて交渉に入るが、貿易協定などでまだ隔たりは大きい。今回のコロナ禍が、EUとの関係にどう響くのか、国内の遠心力にどう影響するのか、注意深く見守っていきたい」

国民の日常生活と先延ばしのツケ

英国の日常は、この間どう変わったのか。それを知りたくて5月29日、ZOOMでロンドン近郊のサリー州にお住まいのフリージャーナリスト小林恭子(ぎんこ)さんと話した。

小林さんとは、私がロンドンに駐在していたころ、北アイルランド取材でご一緒したことがある。当時は読売英字新聞の記者からフリーになったばかりで、その後もネット上で「小林恭子の英国メディア・ウォッチ」や、Yahoo!ニュースの「小林恭子の英国発知的情報クリップ」などの連載で精力的に活躍していらっしゃる。とりわけメディア事情については、英社会を知る上で必須の情報が多く、私も長く愛読してきた。英国在住は18年目だ。

3月23日のロックダウン宣言の後、小林さんの日常も一変した。外出は買い物か運動に限って1日1回だけ。開いている店はスーパー、薬品店、金融機関だけ。一時は葬式にも集まれなかった。不要不急の外出は禁じられ、一部の警察は上空からドローンで監視し、違反すれば60ポンド〈約1万円)の違反を課せられた。

お住まいはロンドン中心部まで電車で約20分の通勤圏だが、当然、仕事は完全に在宅勤務となり、インタビューはZOOMなどのリモート取材になった。

「人って、ほかの人と交わる欲求があることが、よくわかりました。ずっと家にいて、毎日数百人が亡くなるという報道ばかり見ていると、将来の希望がなくなり、気が滅入ってしまう」

英国では、私が小林さんと話した翌週から段階的制限緩和が始まり、ピクニックやバーべキューもできるし、屋外で6人以下なら2メートルの距離を置いて集まることができる。小学校も低学年から授業を再開し、イングランド内なら日帰りで移動できるようになる。ただ、同居する家族以外の人を家に招くことや、宿泊を含む旅も禁じられ、まだ日常が戻っているとは言えない。

小林さんによると、ロックダウンは、感染が急激に増えた時点で宣言され、いかにも遅すぎたという。

「ジョンソン首相は、当初、感染ピークを遅らせる緩和路線を取った。中国やイタリアがロックダウンしたのを見ても、『あれはイタリアだから』と下に見ていたのではないか。会見ではいつも『科学に基づいて』と前置きしていたが、実はそうでなかったことが最近になって明らかになった。政治判断を先延ばしした結果、取り戻しができないまでに感染が広がってしまった」

そう小林さんは言う。今回のコロナ禍で目立つのは、死者の3分の1を占める介護施設での感染だ。NHSの医療体制を守るため、介護施設にまで検査キットや医療防護具の支給が行き渡らなかった可能性もある。

「保守党政権は、緊縮財政を続けて、介護施設を支える地方政府の財源を削りに削ってきた。NHSも財政難や人手不足に苦しみ、高齢者比率が上昇したことで、膨れ上がる医療ニーズに病院側が対処しきれていないのです」

小林さん自身、5年ほど前、夜中に腹痛があって病院に行き、緊急外来を訪ねたことがある。病院は泥酔した若者や高齢者、子どもを連れた親などであふれ、長椅子に横になって呼ばれるのを待った。医者に診てもらえたのは7時間後だったという。

この間、メディアは機能していたのだろうか。小林さんはまず、BBCのウェブサイトについて指摘した。BBCは市町村別の感染の情報を刻々と更新し、郵便番号を入れると自分の知りたい地区の状況がわかるシステムを作った。

政府は毎日、首相、保健相、内務省ら担当閣僚が交代で会見に臨み、これを医療・科学の専門家が補佐した。メールで申し込んだ市民2人と、報道機関4、5社のメディアがリモートで質問し、これに応えるという方式だった。当初は質問も1人1つに限られたが、その後は増えた。

だが、今回小林さんが注目したのは、複数のメディアが医療現場に行って感染者とその家族に取材したり、許可を得てSNSの情報を、実名や顔出しのまま流したりしたことだという。

「そうすることで、感染したり亡くなったりする人のことが、数字ではなく、我がこととして感じられた。日本のメディアにはない視点だったと思います」

日本では、感染者が実名で出ると非難され、あるいは家族らも排斥される恐れがある。私がそう言うと、小林さんはこう答えた。

「英国は、日本より感染や死者数がずっと多いからかもしれませんが、感染者個人が表に出ない社会では、彼らが少数派になり、感染をしていない多数派によるイジメやバッシングにつながるのでは。感染と戦う個人が前面に出ると、国民が力を合わせる連帯のきっかけになる」

たしかに、これは鶏と卵の関係かもしれないが、小林さんの指摘には、うなずけるものがあった。

この間、日本でも多くの人々が感染し、亡くなった。しかし一握りの芸能人や著名人を除けば、本人や家族が顔を出して語ったり、追悼したりすることはまれだった。

ふつうの人が感染してどう苦しんでいるのか、病院や施設への面会もできず、感染して亡くなった場合に、葬儀への参列もかなわず見送らざるを得なかった人々の悔恨や無念さは、まだ十分に伝わっているとはいえない。

苦しむ人にバッシングで追い打ちをかけるような社会を変える。個人が堂々と顔を出せる社会に変えていく。それが急務なのだと思う。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。