1910(明治43)年の国定教科書の改定は、徹底したナショナリズムの高揚に意が注がれていた。とはいえ忠君愛国が説かれたにせよ、偏狭な民族意識礼賛というような内容ではなかった。例えば、日露戦争時の「水師営の会見」は乃木希典とロシアのステッセルとの会見を指すが、こういう時の表現は相手の立場を思いやる優しさも一方で強調するのである。

『教科書の歴史』(唐澤富太郎編)によるならば、尋常小学唱歌の5年生で歌わせる「水師営の会見」にはその精神が込められている。この唱歌の4番には「昨日の敵は今日の友」で始まり、「我はたたへつ かの防衛 彼はたたへつ 我が武勇」と言った一節までも含まれている。

「西洋紙」と「日本紙」の会話が教えたバランス感覚

愛国心や祖国愛を説くのにも、相手の気持ちを思いやる精神や心くばり思いやりが強調されたのは、「国を想う」という感情は偏ってはいけないからだ。相手を認める余裕を持つように強調されていた。つまり謙虚なのである。唐澤が紹介しているのだが、「西洋紙」と「日本紙」が会話を交わすシーンを教科書に取り上げているという。西洋紙は日本紙に自慢げに話しかける。

世の中が開けていくにつれ、君たちの仲間より自分たちの仲間の方が、用いられることが多くなったと言うのである。そして「まず毎日の新聞は西洋紙であるし、書物もたいてい西洋紙でこしらえるようになった」(引用にあたっては片仮名を平仮名に直した。以下同じ)。すると日本紙は反論する。

「このざしきを見わたしてもこのたくさんの障子は皆僕らの仲間ではってあるではないか。ここにある扇子やうちわもやはりそうだ」

西洋紙は、僕らは裏表が使える、と反論する。日本紙も、自分たちはこよりにもなれば、物をしばることもできると応じる。このやり取りを子供たちに教えると言うのは、西洋紙で近代の西洋文化を教え、日本紙で伝統を教えているのである。このような明治の精神を児童生徒に教えることで、ナショナリズムのバランスを保とうとするのは、一方で忠君愛国を説きながらも、それが歪んではいけないとの配慮もあったと言うことになる。

日露戦争を戦った政治、軍事の指導者たちは、この国の実力が世界の枠組の中で、どの程度なのかを理解していたのである。偏狭なナショナリズムを排除しようとの意思は充分に感じられるのである。もっとも次の時代の指導者たちは、このことを西欧へのコンプレックスという視点でのみ受け止めたのが不幸でもあった。

第2期で日清戦争の木口小平が登場した理由

同時に第2期(明治43年からの国定教科書)の中心軸になった忠君愛国は、天皇に対する絶対的服従という教えであった。1904(明治37)年の第1期の国定教科書は、実は日露戦争半ばから国粋主義者によって非難攻撃の対象になっていた。「忠孝の大義こそ日本の国体の精華であるから、これを日本国民の永遠の特色として子々孫々にまで伝えるように修身教科書を改正すべし」(前出の唐澤書)との声が広まった。この方向での改正であったのだが、これを主張した中心人物が、貴族院議員で帝国学士院の重鎮である穂積八束であった。

一般的な評価になるのだが、穂積は強力な家族国家観を持っていて、それを国家の軸に据えようとしていたのだ。この穂積の他に、東久世通?(伯爵、枢密院副議長)、田中不二麿(元文部大輔、枢密院副議長)、野村靖(子爵、元内務大臣)の3人は、文部省の第1次国定教科書では忠君の意味が曖昧と批判する意見書を提出している。こういう有力者の意見が、 第2期の教科書の骨格になったとも言えるであろう。付け加えておけば、東久世、田中、野村はいずれも1871(明治4)年の岩倉使節団の一行に加わり、欧米の事情をたっぷりと見聞してきた。彼らをして日本はそれから40年近くの時間を経て、欧米に国力が及んだとの判断をしていたのかもしれない。

歴史の年譜から可視化できる彼らの動きは、その心中において天皇中心の国家造りを実行することで、国家の繁栄に持っていこうとの心理や自信があったのではないかと私には思える。その部分は不可視の領域であったとも言えるのだが、あえて言えばこういう要人が恐れたのは、社会主義運動が活発になってきて、公然と天皇制への批判を持つ社会主義者や無政府主義者が官憲と衝突する事態(明治41年の赤旗事件)になったからである。

維新をくぐり抜けてきた要人たちは、自分たちの創設した明治国家が反体制派によってひっくり返されるのが何よりも恐怖だったのである。この恐怖心を不可視のものとして捉えることで歴史の裾野はより広まっていくことになるだろう。

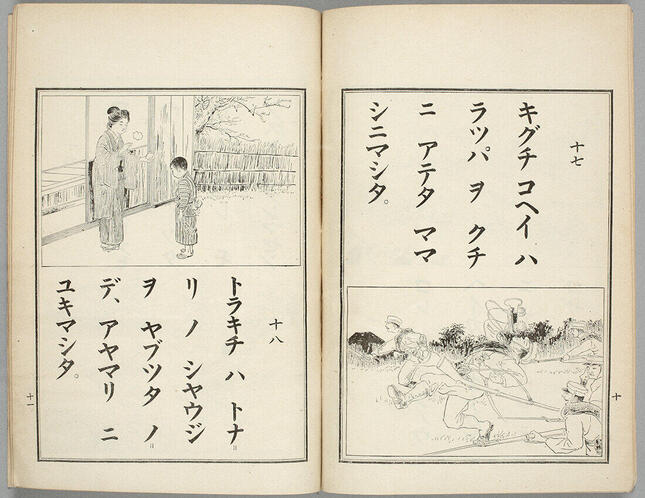

第2期の国定教科書は、1年生から「忠義」や「忠君愛国」の例として、日清戦争時の木口小平が取り上げられている。第1期では全く取り上げられていなかったのに、である。それは以下のように書かれていた。

「キグチコヘイ ハ ラッパ ヲ クチ ニ アテタ ママ シニマシタ。」

そして日露戦争では、旅順港を閉塞した海軍の軍人たちの行動が、忠義だとして讃えられている。例えば次のようにだ。旅順港の港口に船を沈めてロシアの艦隊が出られないようにしたのだが、「ソノトキ ワガ グンジンハ イノチ ヲ ヲシマズ イサマシク ハタライテ チュウギ ヲ ツクシマシタ」というのである。

「忠義」は軍国主義に直結していったのは、明治43年からであった。これが暴走していくのである。(第47回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『天皇陛下「生前退位」への想い』(新潮社)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。