1910(明治43)年の国定教科書の改定は、徹底したナショナリズムの高揚に意が注がれていた。とはいえ忠君愛国が説かれたにせよ、偏狭な民族意識礼賛というような内容ではなかった。例えば、日露戦争時の「水師営の会見」は乃木希典とロシアのステッセルとの会見を指すが、こういう時の表現は相手の立場を思いやる優しさも一方で強調するのである。

『教科書の歴史』(唐澤富太郎編)によるならば、尋常小学唱歌の5年生で歌わせる「水師営の会見」にはその精神が込められている。この唱歌の4番には「昨日の敵は今日の友」で始まり、「我はたたへつ かの防衛 彼はたたへつ 我が武勇」と言った一節までも含まれている。

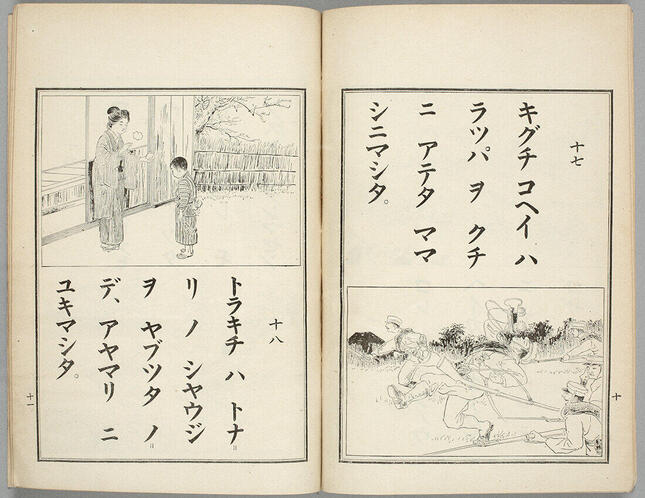

「西洋紙」と「日本紙」の会話が教えたバランス感覚

愛国心や祖国愛を説くのにも、相手の気持ちを思いやる精神や心くばり思いやりが強調されたのは、「国を想う」という感情は偏ってはいけないからだ。相手を認める余裕を持つように強調されていた。つまり謙虚なのである。唐澤が紹介しているのだが、「西洋紙」と「日本紙」が会話を交わすシーンを教科書に取り上げているという。西洋紙は日本紙に自慢げに話しかける。

世の中が開けていくにつれ、君たちの仲間より自分たちの仲間の方が、用いられることが多くなったと言うのである。そして「まず毎日の新聞は西洋紙であるし、書物もたいてい西洋紙でこしらえるようになった」(引用にあたっては片仮名を平仮名に直した。以下同じ)。すると日本紙は反論する。

「このざしきを見わたしてもこのたくさんの障子は皆僕らの仲間ではってあるではないか。ここにある扇子やうちわもやはりそうだ」

西洋紙は、僕らは裏表が使える、と反論する。日本紙も、自分たちはこよりにもなれば、物をしばることもできると応じる。このやり取りを子供たちに教えると言うのは、西洋紙で近代の西洋文化を教え、日本紙で伝統を教えているのである。このような明治の精神を児童生徒に教えることで、ナショナリズムのバランスを保とうとするのは、一方で忠君愛国を説きながらも、それが歪んではいけないとの配慮もあったと言うことになる。

日露戦争を戦った政治、軍事の指導者たちは、この国の実力が世界の枠組の中で、どの程度なのかを理解していたのである。偏狭なナショナリズムを排除しようとの意思は充分に感じられるのである。もっとも次の時代の指導者たちは、このことを西欧へのコンプレックスという視点でのみ受け止めたのが不幸でもあった。