国定教科書が初めて使われたのは、1904(明治37)年であった。日露戦争が始まった年である。それまで比較的自由に編集されていた教科書も、国の意志のもとに統一されることになった。しかしこの第1期では児童生徒に特に強い国家への帰依を盛り込んでいたわけではない。

ところがその6年後の1910(明治43)年の第2期国定教科書は、第1期と大幅に変わってしまう。なぜだろうとの思いがするが、理由はすぐにいくつか挙げられる。重要な理由として二点を挙げておこう。その第一は、1905(明治38)年に終わった日露戦争後の社会不安である。日露戦争は国力を賭けた戦いであったが、その戦いの後の国民の不安が反政府の方向に向かった。増税への不満、戦争批判などの世論が広まった。1908(明治41)年に「戊辰詔書」が出され、国民へは天皇への忠義が強く求められることになったのは、そういう社会不安を鎮静化させようとの政府の思惑であった。

「不遜思想」抑えようとした政治指導者

第二は 反政府運動が思想化していき、社会主義、アナキズムなど政府側から見たら、「不逞思想」が影響力を持ち始めたのである。

無政府主義者と言われる幸徳秋水を首謀者に仕立て上げた大逆事件(1910=明治43年)などは、政治指導者の不安を示している。こういった不逞思想を排斥しなければとの焦りも生まれた。

政治、軍事指導者は、このような風潮をなんとか抑えようと考えたのであろう。治安立法での弾圧とともに時代を担う世代への思想教育を徹底しなければと考えた節もある。それが教科書国定化の強い意志と見ることができる。あえて付け加えておくが、教科書は子供が学ぶに過ぎず、それほどの影響はないではないかとの論もある。しかしこれは基本的な誤りを犯している。それを説明しておかなければならない。

現代のように「表現の自由」が保証されている時代なら、あらゆる情報メディアから多くの知識、情報を得ることができる。しかしこの頃は、教科書は知識の源泉の最大にして、最高の媒介物であった。子供が教科書で学ぶことは、その父母たちへのメッセージでもあった。最もわかりやすい例として、昭和の国定教科書では天皇は神と教えたが、子供が家に帰ってそういうと、大正時代に教育を受けた父母の世代は、「そんなことはない」と反論する。しかし、子供との間のコミュニケーションを通じて時代の枠組みを父母に理解させるのである。

さらに教師達は、生徒に家庭内のことや父母との会話を作文という名目で書かせることにより、天皇神権説を否定する父母を浮かび上がらせて、危険思想の持ち主として治安当局に伝えるようなことも密かに行われていた。教科書の存在を決して軽視できないのである。明治43年の国定教科書の改定は、そういう時代への第一歩だったのである。

日露戦争後は「忠君愛国」徹底して教える

日露戦争後の教科書はどういう内容に変わったか、を見ていくと、まずは「忠君愛国」を徹底して教えることであった。唐澤富太郎の『日本人の教科書』からの引用になるのだが、次のように書いている。

「(明治37年の)教科書では、忠君と愛国は別々に教えられていて、引用された話も、封建武士の狭い忠義、愛国を取り扱ったものだが、そのくらいではまだまだ絶対主義国家が要求する忠君愛国の倫理とはかけ離れていたので、改定した教科書では忠君愛国を、国民生活のすべてに押し広げようとする意図をはっきりさせた」

小学校6年生になると、戦争に出征することや職業に真面目に励むことが忠君愛国だとも教えるようになった。そして「家」という概念を強調し、祖先を大切に思い、忠孝を尽くすのが何よりも大切であると執拗に説いている。天皇を頂点とする「一大家族国家」を生徒に説くのである。

忠君愛国は、この後は教科書の重要な徳目になっていくのだが、これは昭和に入ると極端なまでにいびつな形となり、太平洋戦争の途次からは近代日本が培ったすべてを放擲する状態に変化している。この原因を見極めずして私たちは近現代の道筋を論ずることはできない。

明治43年の第2期国定教科書は、第1期の教科書が持っていた「他人の自由」とか「社会の進歩」「人間的信用」などがすべて姿を消して、「国体の精華」「忠孝一致」などが前面に出てきたのであった。日本人は天皇陛下とそのご先祖を敬わなければなりません、という表現が何度も繰り返されてくるというのである(前出の富澤書)。

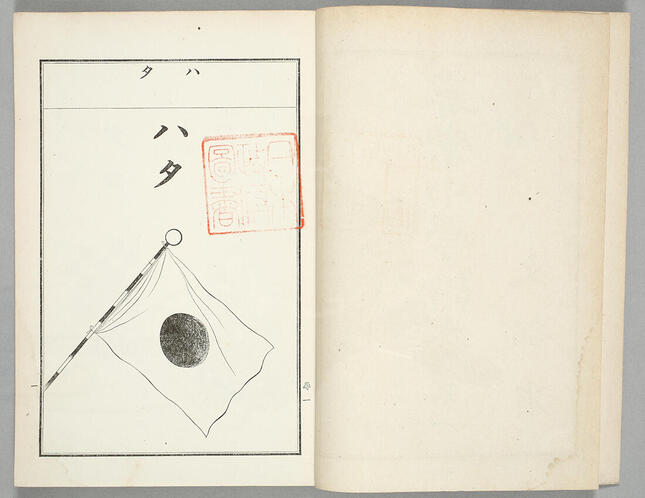

国語を学ぶ1年生が文字を覚えるのも、第1期の「タコ、コマ、ハト、マメ」に対して第2期は「ハタ タコ コマ」という具合に、日本の国旗に関わる文字が1ページから始まっていく。「キクノゴモン」のように皇室への知識もふんだんに教えるのである。このように見てくると、日露戦争後の日本社会をどのような方向に持って行こうとしているのか、日本の政治指導者たちの本意がわかってくる。戦争に対しての心理的な受容態勢を目的としていることになるが、それは必然的に軍事主導体制下で要求される臣民像であった。

あえて言えば、近代日本の史実は可視化できるにせよ、その史実の背景にある不可視の国民心理は極めて危険な着地点を目指していたといえるのではないか。(第46回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『天皇陛下「生前退位」への想い』(新潮社)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。