シベリアで抑留中に亡くなった父親の死亡通知が、71年ぶりに届いた。現地を訪ねると、父親の埋葬地はゴミ捨て場と化していた。荒れ放題の埋葬地、そして掛け声だけの遺骨収集から見えてくるものは──。

手詰まりの遺骨収集

埋葬地の実態が知られていないということもあろうが、不思議なのは、シベリア抑留というと、政治家もメディアも、ほとんど遺骨収集の問題しか取り上げようとしないことだ。

確かに、墓じまいを考える人が増えているとはいえ、「たとえ骨だって、会いたい。何十年たっても......」と、遺骨がかえってくるのを待ち続ける遺族がいる。

国の遺骨収集団に参加し、「出てきた骨はみんなお父さんの骨だと考えるんです」と、スコップをふるう遺族がいる。

シベリア抑留からの帰国者たちは、残してきた戦友をなんとしても日本に連れ戻したい、と口をそろえる。

そして、「一日でも早く、一柱でも多く」という日本遺族会の訴えに、異議を唱える遺族はいない。

こうした声をうけて、2016年には議員立法で「戦没者遺骨収集推進法」が成立した。2024年度までの9年間を「集中実施期間」と定め、「国の責務」として遺骨収集を強化するというのである。

法律のタイトルを見て、遺骨収集が飛躍的に進むのでは、と期待した遺族もいたかもしれない。しかし、遺骨収集の実態はというと、「手詰まり」としか言いようがないのが現状だ。

遺骨収集全体の状況をみると、約240万人の海外戦没者のうち、半数の約112万人もがいまだに未収容のままだ。中国や北朝鮮には、それぞれ20万体以上、2万体以上の遺体が残されていると推定されるが、いまだに調査さえできない。米軍などに撃沈された軍艦や輸送船の「海没遺骨」も約30万体にのぼる。

シベリア抑留犠牲者も例外ではない。推進法の「集中実施期間」がスタートした2016年から3年間の遺骨収容数は、年に平均196体。自衛隊やロシア軍を投入するというなら話は別だが、この収容ペースでは、集中期間が終わる2024年でも、収容遺骨は抑留中死亡者約5万5千人の半数にも満たないと予想される。すべての遺体を収容するには、なんと150年以上かかる勘定だ。

発覚した遺骨の取り違え

遺骨収集の出口が見えないことに加えて、昨年7月には遺骨収集事業そのものへの信頼を根底から揺るがすような事態が発覚した。

厚生労動省の検証によると、1999~2014年に9か所の埋葬地からシベリア抑留者のものとして持ち帰った遺骨のうち、計597体分が日本人のものでない可能性が高い、と複数の専門家が指摘していた。ところが、厚労省は報道されるまでその事実を公表せず、ロシア側にも伝えていなかった。

そのうえ、問題の遺骨のうち336体は、すでに無縁仏として国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨されていることもわかり、「自分の家のお墓に他人を入れてしまったようなもので、とんでもないことだ」と、遺族や抑留体験者の怒りを買うことになった。

この不祥事をめぐっては、「嬉しくない発見です」「DNA鑑定しなければ、かつてはそのまま千鳥ヶ淵に納骨していたわけですからね。厳密にやったおかげでこういう話が出てくる」というDNA鑑定会議における厚労省担当官の発言まで報道され(NHK「追跡!厚生労働省のタブー2」~隠されていた不都合な事実~)、遺骨収集事業への不信をいっそう増幅することになった。

粗雑な遺骨収集が表沙汰になったのは、これがはじめてではない。2010年にもNPOに委託したフィリピンでの遺骨収集で、NPOが現地の住民に対価を支払って集めた遺骨の中に、日本人以外の遺骨が多数ふくまれていることがわかり、事業を中断するという事件があった。

外部有識者による調査チームは昨年末、これらの問題についての報告書を公表、「組織としての問題意識が低く、感度が鈍い」と厳しく指摘したが、収容数を増やして「実績」をあげることを優先するあまり、遺族のもとに遺骨をかえすという、本来の目的がおろそかにされているのではないか、と懸念せざるをえない。

ほとんどが「無縁仏」に

遺族としてここであえて強調したいのは、苦労して遺骨を収容しても、実際に遺族のもとにかえることができるのは、DNA鑑定で身元が特定されたほんの一握りの人にすぎないということだ。

シベリア抑留犠牲者の場合、約5万5000人の死亡者のうち、これまでに約2万1900人分の遺骨が収容された。しかし、DNA鑑定がおこなわれるようになったのは2003年のことであり、それ以前に収容された遺骨は検体を採取することなく火葬に付されているため、もはや鑑定にかけることはできない。

厚労省は現在12の大学などに鑑定を委託しているが、鑑定を担当している研究者によると、支給されるのは試薬代だけ、研究や教育という本業の合間にボランティア的に鑑定をしているのが現状という。そうした体制のお粗末さもあって、DNA鑑定がはじまってから昨年7月末までの17年間に、身元が判明して遺骨が遺族にかえされたのは、わずか1145人分だけだ。

フィリピンなど南方の激戦地の場合は、どこで亡くなり、どこに葬られたかもわからないケースが大半なうえ、高温多湿で骨の劣化が激しく、これまでに身元が特定できたのは15人分にすぎない。

つまり、今のままでは、シベリア抑留犠牲者をふくめ、収容された遺骨のほとんどは「無縁仏」として国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑に葬られることになるのだ。

厚労省は遺骨の科学的な鑑定を強化するために「鑑定調整室」を設置、今年度予算では遺骨収集の事業費を昨年度より6憶円ほど増やし、約30億円を要求するとしている。

しかし、遺骨収集の現場で遺骨が日本人のものかどうかを判定する人類学の専門家や、DNA鑑定の専門家の数は絶対的に少ない。その人材養成には息の長い取り組みが必要であり、小手先の対応では無縁仏をふやすだけのことになるだろう。

死者は名を呼んで弔われるべきだ

遺骨収集の本来の目的に立ち戻るなら、「無縁仏」として葬られようと、遺骨が日本にかえってくればそれでよい、というものではない。

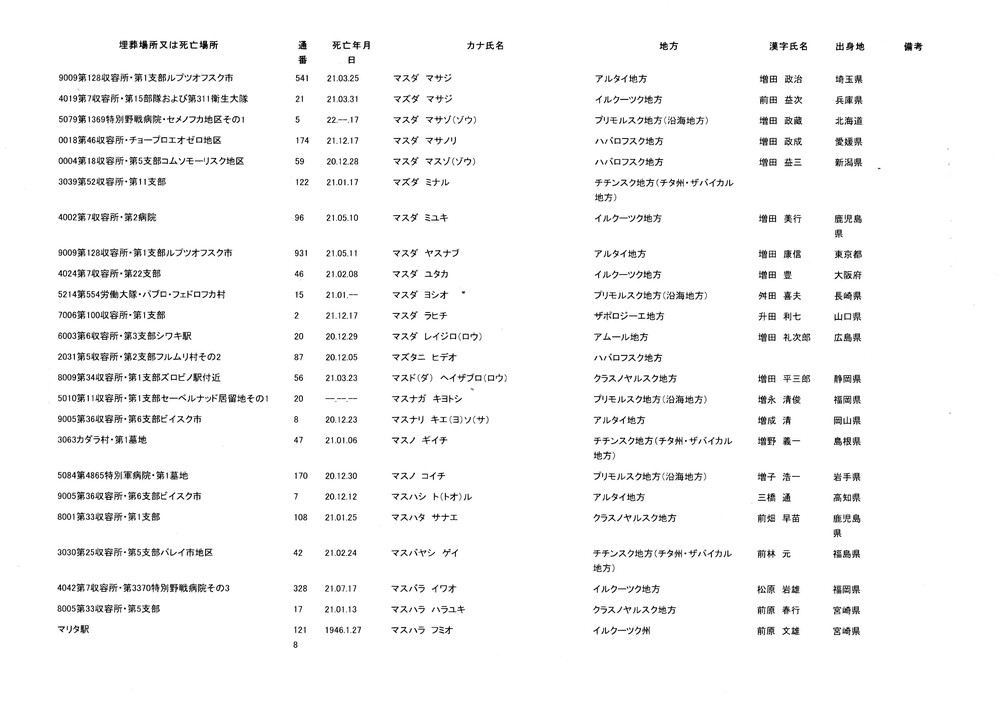

1991年にゴルバチョフ大統領から抑留中死亡者の名簿を渡された日本政府は、ロシア文字で記された名簿を翻訳し、カタカナで公開した。

第一次分として新聞に掲載された1444人の中に、私が捜す父・増子浩一の名前はなかった。田舎の母からも「やっぱりなかったね。いろんな人が、残念だったねって電話をくれたよ」と言ってきた。

名簿の原本は抑留者が日本語で述べた名前を収容所の係官らが聞き取ったもので、私の父の名前も「マスノ コイチ」となっていた。これはまだ類推可能なうちに入るだろうが、中にはおよそ日本人の姓名とは思えないような表記もあった。

自らも抑留体験者だった村山常雄は、カタカナが並ぶ名簿を見て「これでは遺族が肉親の名前を探しだすのは難しい」と、70歳でパソコンを習い、漢字表記の名簿づくりをはじめた。そして、カタカナから漢字に翻訳するという難事業に独力で取り組み、10年をかけて抑留中死亡者4万6300人分のデータ・ベースを完成させた。

その村山は、著書『シベリアに逝きし46300名を刻む』(七つ森書館)の中でいう。

「死者は一人ひとりねんごろに、その固有の名を呼んで弔われるべきであり、この人たちを『名もなき兵士』や『無名戦士』と虚飾して、人類史の襞に埋めもどす非礼は決して許されることではありません。名を呼び、問いかけ、その声を聴く。そんな真心こめた祈りこそが、真の『弔問』であり、『慰霊』となり、弔問者自身とそれを含む国と社会の再生を促す力ともなるのではないでしょうか」

埋葬地にせめて墓標を

とはいえ、現状では遺族のもとに遺骨がかえってくる確率はかぎりなく低い。

ニューギニア戦線で父親を失った遺族の一人は、痛切なおもいをこう語る。「戦後75年もたつと、父親はもう帰ってくることはないと思います。どこで死んだのかもわかりません。それぞれの人にそれぞれの名前がありました。それも全部捨てて、お国のためということで、父たちは亡くなったのです」

「一日でも早く、一柱でも多く」という訴えはそれとして、待つことにくたびれ、期待を幾度も裏切られてきた多くの遺族のこころを支配しているのは、あきらめの気持ちだ。遺族も80歳前後となり、自分が生きている間に肉親の遺骨と対面できると考える人はいまや、皆無に近いだろう。

シベリア抑留犠牲者の遺族にとってのせめてもの慰めは、全員ではないがその7割以上、約4万人が、ロシア側の資料から、肉親がどこで亡くなり、どこに葬られたかを知らされていることだ。

兄をチタ州で亡くしたある遺族は、南方戦線から生還した人から、こう言われたことがあるという。「あなたのお兄さんの遺骨は還ってこないかもしれない。それでも、戦友といっしょに葬られているじゃないか。自分たちは息絶えた戦友をその場にひとり置いて、そのまま行軍しなければならなかった、と。私のあきらめの気持ちを支えているのは、この言葉です」

多くの遺族にとって、肉親の眠るシベリアの埋葬地は、遺骨の帰還をあきらめる気持ちが強いほど、心にかかる存在なのだ。その意味で、遺骨収容の先が見えないままに、埋葬地の荒廃だけが進行するというのは、遺族にとって最悪の事態といえる。

墓標も目印もない埋葬地の多くはすでに墓地としての痕跡もなく、雑草が生い茂り、あるいはゴミ捨て場と化し、荒涼とした姿をさらしている。高齢の遺族がこの世を去れば、打ち捨てられた埋葬地を訪れる人はいよいよまれとなり、このままではやがてその存在すら忘れられてしまうだろう。

そこで、せめて位置が特定されていながら目印もなく放置されている埋葬地について、「そこが日本人の墓地だとわかるように、簡素なものでいいから墓標を建てて欲しい」と、厚労省に訴えているが、「埋葬地の管理はロシア側の責任」という回答がかえってくるだけだ、ということはすでに述べた。

簡素な墓標で十分

厚労省によると、これまでに所在が突き止められている埋葬地は230か所という。このうち墓標や墓石が建っているのは何か所かと尋ねると、「埋葬地に民間団体等が建立した慰霊碑は全て把握できておらず、正確な数をお答えすることは難しい」と、これまたつれない返事だ。

所在はわかっているのに、墓標の有無については把握できていないというのは妙な話だが、ここにも埋葬地の保全に関心が薄い国の態度が表れている。

そういう事情なので、何か所の埋葬地が墓標建立の対象になるのか、正確にはわからない。しかし、1990年代にシベリア抑留帰国者の団体が2千万円の募金を呼びかけ約100か所の埋葬地に石碑を建立し、その多くがいまも各地に残っている。

さらに戦友会などの石碑も存在しており、あらたに墓標建立の対象となるのは100か所前後とみて、大きな間違いはないだろう。

墓標は簡素なものでよい。日本人が葬られていることを示す「目印」の役割をはたしてくれるものであれば十分だろう。加えて、経費節減のために、墓標はロシアで調達するのがいいのではないか。日本に比べて制作費、設置費が安いし、かりに墓標が壊されるようなことがあっても補修が容易だからだ。

(上)でも触れた、第4865特別病院・第2墓地(埋葬者数270、遺骨未収容。2016年9月)。1.2メートルほどの高さの墓標が立つ。簡素ではあるが、せめてこうした墓標があれば、というのが筆者の願いだ。

ちなみに、墓標をロシアで調達すると、縦横30cm、高さ120cmの日本式の石碑本体と土台で、日本円にして1基20万円程度という。設置費は別として、100基で約2千万円という勘定だ。

実は、1950年代にアジア・太平洋地域の激戦地に派遣された遺骨収集団のもう一つの任務は、遺骨を持ち帰ることができない戦没者のために「戦没日本人之碑」と刻まれた墓標を建立することだった。しかし当時、これらの地域では反日感情が強く、途中で打ち切りになったという経緯がある。

これに対してロシアの場合は、日ソ協定の第3条に「慰霊碑建立の要請があったときには、その実現のため可能な範囲で必要な協力を行う」と定められている。さらに、協定の第1条4項には、ロシア側の責任として、「日本人死亡者の埋葬地を適切な状態に保つこと」と記されている。

ところが、父親の埋葬地にかぎらず、日本人の埋葬地に管理の手が入っている形跡はほとんどない。とりわけ地方政府のレベルでは、日ソ協定の存在はもちろん、墓標の建っていない埋葬地についてはその存在すら知らない、というケースも珍しくはない。

従って、実際に墓標を建立する際には、現地の役所に対して、ロシア政府から提供された資料を示し、その場所が日本人の埋葬地であること、そして日ソ協定で日本人埋葬地の維持・管理はロシア側の責任だということを、しっかり認めさせることが肝要だ。

慰霊巡拝や遺骨収集との連携も大切だ。慰霊巡拝では、野っ原に仮の祭壇を組んで手を合わせるというケースが少なくない。遺骨収集でもほとんどの場合、未収容の遺骨がまだ残っているのに、跡地はそのままに放置されている。遺族の心情を考えるなら、こうした機会をとらえて墓標を建立していくことも考えるべきだろう。

慰霊巡拝や遺骨収集では、事前に地方政府の了解をとらねばならないわけだから、墓標建立の許可も同時にとってもらう。そのうえで、慰霊巡拝や遺骨収集の日程に合わせて墓標を運び込み、地元業者に建ててもらうことにしたら、遺族には喜ばれ、経費節約にもなるだろう。

厚労省をはじめ、墓標の建立に否定的な人たちは、口をそろえて「建てた後の管理はどうするのか」と詰問する。

しかし、埋葬地としての目印もないから、ゴミ捨て場になったり、雑草が生い茂ったりするのであって、墓標を建立した後の管理については、日ソ協定をきちんと守るようロシア側に厳しくもとめるのが国の役目というものだろう。

大切な地域の人びととの交流

埋葬地を維持していくにはやはり、その地域の人びととの理解や協力も欠かせない。慰霊巡拝に参加した人たちのレポートを読むと、ロシアの人びととの心温まるエピソードがたくさん紹介されている。

「スパシーバ(ありがとう)と言いつつ涙こぼす吾を慰めくるる村の人たち」

「慰霊終へ涙すわれをしっかりと抱きしめくるるサプリキンさん」

(岡山県 土師世津子さん)

「埋葬地での慰霊祭に近所の小学校の女の先生がやってきて、赤いバラの花を供えてくれました。そして、収容所にいた日本人について調べてくるようにという課題を出し、祖父母らから聞いた話を生徒たちがまとめたものだ、と絵入りの冊子を見せてくれました」

(岩手県 及川紘子さん)

「慰霊巡拝ではそれぞれの地方の行政機関を表敬訪問したあと、埋葬地で慰霊祭をおこなうのだが、ときには10人以上のスタッフが同行し、儀式の準備を手伝ってくれた。想像以上にフレンドリーだった」

(神奈川県 浜田達也さん)

日本各地には日露戦争で捕虜となり、抑留中に死亡したロシア兵の墓地がある。松山市には捕虜収容所が設けられ、4000人を超えるロシア兵が収容されていたといわれ、98人が葬られた「ロシア兵墓地」がある。ずらりと石碑が並ぶ墓地は、地元の婦人会や中学校の生徒たちの手でいまも美しく管理されている。

こうした例を紹介し、歴史を共有しながら、ロシアの人びととの交流を深めていくのも大事なことだろう。

インターネットで墓参

墓標の建立もままならないのに、と笑われそうだが、提案をもう一つ。それはインターネットを活用し、埋葬地がどうなっているか、居ながらにして見ることができるようにはできないか、ということだ。

肉親がどこに葬られたかを知りながら、墓参の夢を果たすことができた遺族は、正確な統計があるわけではないが、遺族全体の1割にも満たないのではないか、と考えられる。

厚労省の慰霊巡拝の募集人員が毎年60人ほどに限られているということもあるが、大黒柱を奪われた遺族は厳しい生活を強いられてきて、慰霊巡拝の費用もままならないという人は少なくない。そして、大方の高齢遺族にとって、シベリアは遥かに遠い世界なのだ。

埋葬地の写真をはじめ、慰霊巡拝に参加した人のレポート、さらには収容所跡や抑留者が手掛けた建造物の写真など、埋葬地に関連する情報を一か所に集め、「埋葬地名」を打ち込むだけで、現地の様子が分かるようにすることは、今の技術では難しいことではないだろう。

高齢で墓参が無理な遺族でも、周囲の人に頼んでパソコンを操作してもらえば、いつでも異国の埋葬地を訪れることができるようにする。それが、私の夢だ。

整備されているドイツ人墓地

慰霊巡拝に参加した遺族が指摘するのは、日本人の埋葬地とドイツ人の埋葬地の際立った対照だ。

日本人埋葬地の多くは墓標もなく放置されている。墓標が建っていても、横倒しになっていたり、墓銘を刻んだ銅版が剥ぎ取られていたり、管理の手が入っているところはほとんどない。

それに引き換え、ドイツ人墓地の多くは、戦没者一人ひとりの石造りの十字架が整然と並び、墓地はきれいに整備されている。

旧ソ連はドイツとの戦争で2000万人とも3000万人ともいわれる犠牲者を出した。その許しがたい相手であるはずのドイツ人墓地がきちんと保全され、旧ソ連に不法に拉致された日本人の墓地が放って置かれているのは、いったいどうしたことか。ドイツ人墓地を見た遺族が疑問に思うのも、不思議ではない。

日本人埋葬地とドイツ人墓地の違いは、つまりは国の姿勢の違いといってよい。

管理は事実上ロシア側に「丸投げ」という日本に対し、ドイツでは戦争墓地維持国民同盟(VDK)と呼ばれる公益法人が、政府の委託を受けて海外の遺骨収集や墓地の整備・管理をおこなっている。年間予算は約50億円で、その3割を政府が支出、残りは10万人を超える会員の会費や寄付でまかなわれ、現在46カ国の800か所を超える墓地の管理にあたっているという。

埋葬地の荒廃がこれ以上進むのは、遺族として耐え難いことだ。日ソ協定で埋葬地の管理 はロシア側の責任とされている以上、国の事業としてはやりたくないというなら、ドイツのように国に代わって民間の団体に墓標の建立・修復をはじめ、埋葬地の維持・管理を委託するということも、真剣に検討してみるべきだろう。

ドイツといえば、空襲被害者との向き合い方も対照的だ。

日本の場合、空襲被害者たちは1960年代以降、国家補償を求めて法廷闘争を続けてきたが、「戦争では国民みんながひどい目にあったのだから、被害を受けてもそれは耐え忍ばなければならない」という理屈(戦争被害受忍論)により、いまだに補償は実現していない。

これに対して、ドイツの空襲被害者は「障害者手当」に「戦争犠牲への賠償」加算などで、平均賃金並みの収入があり、医療費は全額国費。さらに「2年に1回、1カ月間の療養旅行」でリフレッシュすることができるうえ、足を切断した障害者にはひざがすれるからと「服装手当」が支給され、顔のやけどは「精神的なダメージがある」として重い障害扱いだという(朝日新聞の連載「救われず71年」伊藤智章編集委員)。

28億円 対 1.5億円

遺骨収集や墓地の保全に対する国の姿勢は、戦争責任をどう考えるか、ということと深くかかわっている。

昨年8月に放送されたNHKのドキュメンタリー「戦没者は二度死ぬ~遺骨と戦争~」は、集団自決で奇跡的に生き残り、2人の妹や他の家族の遺骨を求めて、現場の北マリアナ諸島・テニアン島の洞窟に足を運び続ける福島県の伊藤久雄さん(84)の姿を通じ、国の姿勢を厳しく問いただした。

画面の背景には、こんなナレーションが流れる。

「戦没者は二度死ぬという。一度目は戦争で死んだとき。二度目は遺骨が家族のもとに還れなかったとき」

伊藤さんは3年前にもその洞窟の探索に加わり、ついに3人分の遺骨を掘り当てた。ところが、同行した厚労省の職員は「歯が見つからなければDNA鑑定はできない」と、現地で焼却してしまった。

厚労省の当時の作業要領では「歯のある頭骸骨」だけをDNA鑑定の対象としており、職員はそれに従ったわけだが、現場の洞窟で集団自決したのは伊藤さんの家族や知人であり、焼却処分はいかにも杓子定規の措置だった。

実際、遺骨の捜索とDNA鑑定を担当する米国防総省の専門機関(DPAA=捕虜・行方不明者調査局)のスタッフは「鑑定技術の進歩で当時でも、小さな骨片からでも身元を特定できる可能性は十分あった」という。

それにしても、愕然とさせられるのは、遺骨収集・DNA鑑定体制のあまりの違いだ。アメリカのDPAAは100人を超える専門スタッフを抱え、戦場で見つけた遺骨は焼かずに持ち帰り、DNA鑑定をおこなう。

それだけではない。アメリカは8万2千人の戦没行方不明者に対し、DNA鑑定関連の予算は約28億円。

これに対して、日本はといえば、アメリカの戦没行方不明者の14倍近い約112万人もが未収容のままなのに、2018年度の遺骨収集関連予算の総額は23億8000万円。DNA鑑定のための年間予算も1億5千万円余りにすぎない。

DPAAの長官はいう。「国が兵士たちを戦場に送り、二度と帰れなくさせてしまった。遺骨を祖国に帰し、遺族にこころの区切りをつけてもらう。それは国の責任なのです」

希薄な戦争責任意識

それにつけても、遺族としてつくづく思うのは、戦争責任に対する日本という国の意識の希薄さだ。

少し脱線するが、1945年2月4日、クリミア半島にある保養地ヤルタに米英ソの3カ国首脳が集まり、戦後の世界秩序について協議した。この会談では、表向き発表された「ヤルタ協定」のほかに、「ソ連はドイツの降伏から3カ月後に日本に対して参戦する」という密約が交わされた。

当時、スウェーデンのストックホルムに小野寺信(まこと)という岩手県出身の駐在武官がいた。外国の情報士官らから「諜報の神様」と畏敬されていた小野寺は、首脳会談の直後にこの密約を入手、暗号電報で日本の大本営参謀本部に送った。ところが、この国運を決する機密情報は、どこかに消えてしまった。ソ連の仲介で和平工作を進めようとしていた日本の政権中枢に握りつぶされた可能性が高いという(岡部伸『消えたヤルタ密約緊急電』新潮選書)。

国の運命を決するような情報を闇に葬り、確かな成算もないままにずるずると降伏を引き伸ばした結果、広島、長崎への原爆投下、ソ連の参戦、そして60万の日本兵らのシベリア抑留を招くことになった。この責めはあげて国にあるにもかかわらず、真摯にその責任と向き合おうとする姿勢が見えない。

たとえば──

遺骨収集は1952年からはじまったが、当時は「象徴遺骨」と称して一部の遺骨だけを持ち帰るという方式で、1957年には遺骨収集はおおむね終了したということにされた。そして、遺族らの反発で再開される1967年まで、遺骨収集は10年間も中断された。この空白による損失は、取り返しのつかないほど大きいといわねばならない。

約240万人の日本人戦没者のうち、これまでに遺骨を収容できたのは半数をわずかに超える約128万人。だが、その7割以上が帰国兵士や引揚者が持ち帰ったり、遺族や民間団体が発掘したもので、国の事業による収容は34万人分だけだ。

2010年にシベリア抑留帰国者に対する事実上の補償として総額193億円を支給することなどを柱とする「シベリア特措法」が可決成立したが、1981年の東京地裁への提訴から補償実現まで29年もかかった。

2016年3月に議員立法で「戦没者遺骨収集推進法」が成立、「国の責務」として遺骨収集が強化されることになったというニュースにもびっくりした。恥ずかしながら、遺骨収集は当然「国の責務」だと思い込んでいて、それまでは国会決議と閣議了解にもとづくだけで、遺骨収集を国に義務づける法律がなかったとは、想像もしなかったからだ。

そして、遺骨収集が「国の責務」としてはじめて法律に明記された、とメディアがこぞって評価しているのには、むしろこの法律ができるまで戦後70年も待たねばならなかったことを批判すべきなのに、とどうにも納得がいかなかった。

「身捨つるほどの祖国はありや」

厚労省によると、父の埋葬地はロシア人墓地の中央にあり、ロシア人との混在、あるいは埋葬者がロシア人墓地の下になっている可能性があるため、これ以上の遺骨収容は困難だという。つまり、90人だけは収容できたものの、残り135人の骨はもう拾ってもらえない、ということだ。

発掘作業が容易でない埋葬地が増えてきたことなどで、一部の遺体しか収容できないというケースが大半を占めるようになってきた。多くの埋葬地にはいまも、数十体の遺体が残されており、なかには100体を超えるところも珍しくはない。

しかし、「埋葬地にせめて墓標を」といっても、ドイツ人墓地のように一人ひとりの墓標を建てろというのではない。こうした複数の遺体が葬られている埋葬地に、目印として簡素な墓標を1本建てて欲しいというはなしである。

前述のように、ロシアで調達すれば、墓標は1基20万円程度、100基で約2千万円という勘定だ。これに運送費や設置費、さらに壊されたり、墓銘が剥ぎ取られたりしている石碑の修復費などを加えても、決して法外な事業とは言えないだろう。

遺骨収集は出口の見えない状態にある。率直に言って、多くの遺体を残したまま、どこかで遺骨収集に幕を引かざるをえないのは明らかである。この現実を直視するとき、この先もシベリアで眠り続けねばならない抑留犠牲者に敬意を払うのは当然のことだろう。

国が頼りにならないなら、遺族が協力して自分たちでやればいいという意見もあるかもしれない。

実は当初、父の埋葬地に一緒に葬られた225人の遺族と連絡を取り、みんなの考えを聞いてみようとしたのだが、遺族についての情報を握っている厚労省はプライバシーを理由に住所を開示してくれない。

そこで、全国の遺族会に埋葬者のリストを添えて遺族を探して欲しいと依頼の手紙を出してみたが、見つかった遺族は2人ほど、しかも協力をお願いできるような状態にはなく、この試みは失敗に終わった。

抑留帰還者の平均年齢は96歳となり、遺族の高齢化も急速に進んでいる。もはや国が保 全に動かないかぎり、目印となる墓標もなく捨て置かれている埋葬地は、遠からず消滅してしまう運命にある。

そうした事情を知りながら、知らぬ顔を決め込む国の態度を見ていると、国は抑留帰国者や遺族がいなくなるのを待っているのではないか、と思えてくる。

くどいと言われることを承知で、繰り返したい。

埋葬地に眠る人びとは、赤紙(召集令状)一枚で動員され、飢えと寒さと過酷な労働の「三重苦」に苛まれながら命を落した。だが、この人びとの多くは無縁仏ではない。アジア・太平洋地域の激戦地とは違って、その埋葬地がどこにあるのか、そこにはだれが葬られたのか、遺族たちは知っているからだ。

ロシア側から提供された抑留犠牲者の名簿と日本側の資料との照合作業は、いまも続いている。2018年度も180人の氏名や埋葬地が新たに特定され、厚労省ホームページの「氏名50音別名簿」に追加された。

それでも国は、抑留犠牲者たちを、ゴミの下や雑草に覆われた原野に放置し続けるつもり なのだろうか。

荒涼としたシベリアの埋葬地を思い起こすたびに、寺山修司の歌が胸に浮かんでくる。

「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの祖国はありや」

寺山の父親は太平洋戦争末期、インドネシアのセレベス島で戦病死した。

増子義孝 (ますこ・よしたか) 1937(昭和12)年岩手県生まれ。岩手県立大学名誉教授。1962年朝日新聞社に入社。

1970年インドネシア・ガジャマダ大学に留学。その後、社会部次長、外報部次長、アジア総局長、論説副主幹などを経て、「地球プロジェクト21」NGO・国際協力チーム主査。この間、ジャカルタ、ニューデリー、バンコクなどに駐在。

1998年4月から岩手県立大学総合政策学部教授。

主な訳著書に『スハルトのインドネシア』(サイマル出版会)、『最新アジア考現学』(朝日新聞社)、『市民参加で世界を変える』(朝日新聞社)など。