それは、「71年目の死亡通知」だった。

2016年6月のこと、岩手県保健福祉部から突然、大きな茶封筒が送られてきた。開けてみると、厚生労働省からの「お知らせ」で、ロシア政府から提供されたシベリア抑留者に関する資料と日本側の保管資料を照合した結果、父親(増子浩一)のものと思われる資料が確認されたという前置きがあって、こう記されていた。

1.埋葬地

プリモルスク地方(沿海地方)

第4865特別軍病院・第1墓地

2.氏名

マスノ コイチ

3.生年月日及び階級

明治40年 兵

4.死亡年月日

昭和20年12月30日

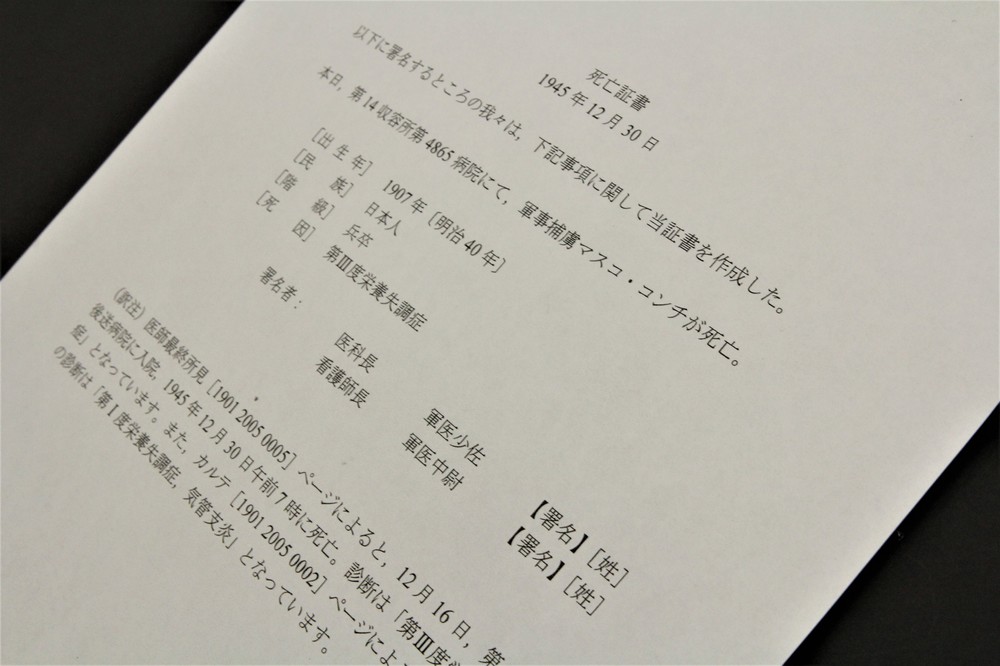

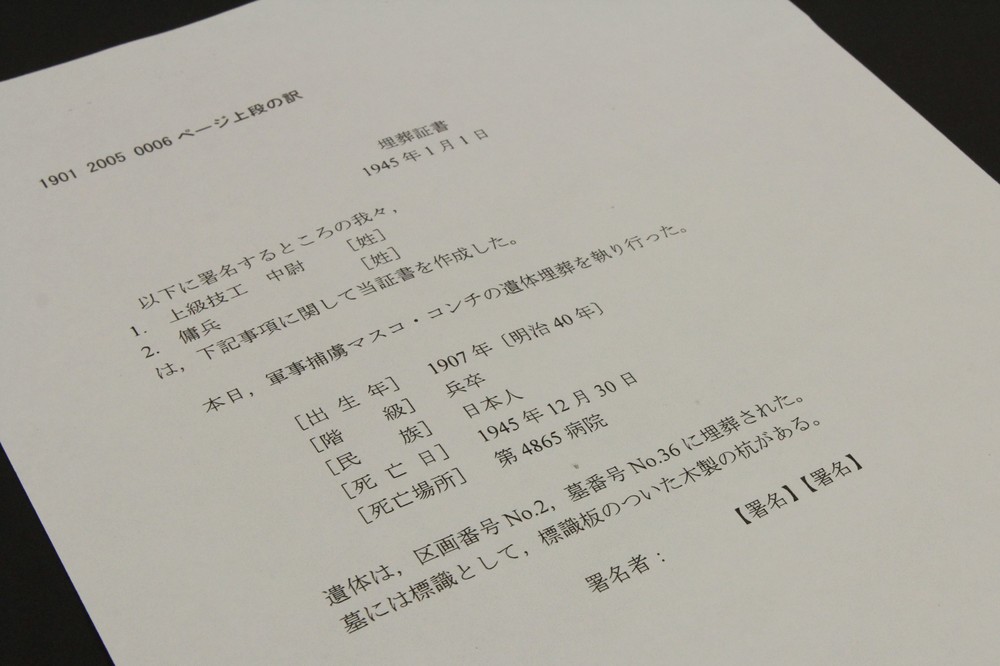

そのうえ、驚いたことに、「お知らせ」には、ロシア語の資料の写しと、日本語に翻訳した「死亡証書」と「埋葬証書」まで添えられていた。

遺骨代わりの木片が入った骨箱を渡され、幼いころから父の戒名と没年が刻まれただけのからっぽの墓石に手を合わせてきた私にとって、それは初めて知る父の死についての詳細であり、思いもかけない出来事だった。

36歳の老兵

私の父は1944年(昭和19年)7月15日に赤紙の令状1枚で臨時召集され、1週間後には旧満州(中国東北部)に送られた。召集令状を受け取ったとき、明治生まれの父はすでに36歳で3人の子持ち。しかも、軍歴書をみると、「昭和8年12月に第二国民兵役に編入」とある。戦時下の兵制では、20歳になった成人男子は全員徴兵検査を受けることが義務付けられており、身体強健なものを甲種、乙種と体格順に区分、甲種合格者は現役兵として入隊し、乙種は補充兵として必要に応じて召集されることになっていた。第二国民兵とは、体格が乙種に満たない者で、その下の丙種に区分され、現役兵には適さないとされていた。つまり、私の父は年齢的にはもちろん、肉体的にも、本来ならお呼びのかかるはずのない「老兵」だった。

当時の戦況をみると、父が召集される直前の6月下旬には、「マリアナ沖海戦」で日本海軍の機動部隊は空母3隻、艦載機400機を失うなど、事実上壊滅。さらに翌7月上旬にはサイパン島の守備隊が玉砕し、日本は敗戦への道を転がりはじめていた。多くの若者の命が失われ、老兵まで動員しなければならないところまで追い込まれていたのだ。

敗戦から4年たって、「戦死公報」が送られてきた。それには「昭和20年12月16日、ソ連ウスリー州ウオロシロフ地区リポーウツイ収容所で戦病死」と書かれていた。私はその場所を懸命に確かめようとしたが、遠い国の地名が小学生の小さな地図帳に載っているはずもなかった。

区画番号NO.2、墓番号NO.36

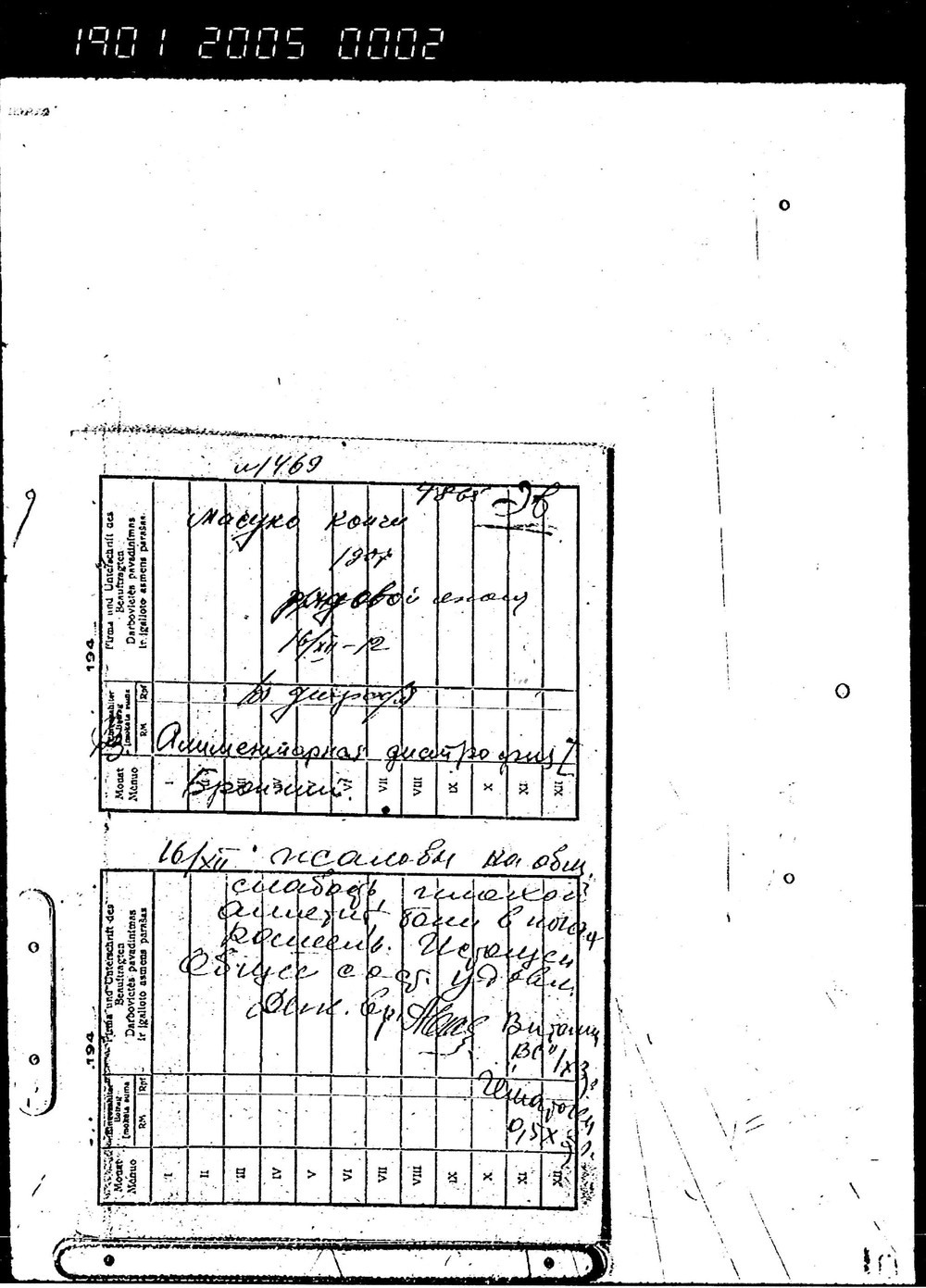

厚労省から送られてきた「死亡証書」からは、これまで父親の命日だと思っていた12月16日は収容所から病院に運び込まれた日であり、実際に死亡したのは12月30日の午前7時ごろであることがわかった。

入院してから2週間しか生きられなかったわけだけれど、殺伐とした収容所で誰にも看取られずに死なずにすんだのは、運がよかったというべきかもしれない。死因の欄には「第III度栄養失調症」と書かれていた。

もう一つ救われたのは、遺体が野ざらしにされるのではなく、ともかくも丁重に扱われたらしいことだ。「埋葬証書」には「遺体は区画番号NO.2、墓番号NO.36に埋葬された。墓には標識として、標識版のついた木製の杭がある」と、思いがけないほど詳しい情報が記されていた。

正直言って、父の墓に盆や彼岸のお参りを欠かすことはなかったけれど、長い歳月の間にその存在ははるかに遠く、おぼろげになりつつあった。それが、「71年目の死亡通知」を幾度も読み返すうちに、父が葬られたという埋葬地をなんとしても訪ね、父の倍以上も生きることになった自分の人生にひと区切りつけたいという思いが、にわかに高まってきた。

ゴミ捨て場と化した埋葬地

厚生労働省から送られてきた父親の「死亡通知」には、「埋葬地はプリモルスク地方(沿海地方)の第4865特別軍病院・第1墓地」とあるだけで、それがどこにあるのかは記されていなかった。

厚労省に問い合わせると、いきなり「北緯43°52′04. 66″、東経131°50′44.93″あたりです」と、位置情報を告げられた。一瞬、冗談を言っているのかと思ったが、実際に所番地などはないのだという。

いくらなんでも位置情報だけで、外国の埋葬地を突き止めるのは難しい。厚労省の慰霊巡拝に参加しようとしたが、15人の定員はすでに満杯と断られてしまった。

そこで、インターネットで探したところ、幸運にも埋葬地に近いウスリースク市でロシア人と結婚し、ガイドをしている優子さんという日本人女性が見つかり、快く協力を申し出てくれた。

位置情報を伝えると、間もなく「ウスリースク市郊外のノヴォニコリスク村にある墓地に間違いない」とメールが入った。早速、老夫婦だけで墓参に出かけたのだが、現地を見て言葉を失った。

衝撃の墓参

埋葬地とされる場所は、ロシア人の墓地に囲まれていた。だが、そこだけが窪地になっていて、汚水がたまり、ペットボトルや古タイヤ、廃棄物を詰め込んだビニール袋、古い墓石、色あせた花輪、折れた木の枝などが散乱し、ゴミ捨て場になっているではないか。

厚労省のホームページにある「埋葬地別名簿」で、「第4865特別軍病院・第1墓地」の項をみると、名簿に載っている埋葬者数は225人で、うち90人の遺骨が収容されたと記されている。だとすると、ゴミの下にはまだ、差し引き135人もが眠っていることになる。

厚労省の担当者の口ぶりから、多少は荒れているかもしれない、と覚悟はしていた。しかし、100人を超す遺体が残されているのに、ここまでひどい状態で放置されているとは、思いも寄らなかった。

気を取り直して、優子さんとご亭主のアンドレイさんの案内で市場に行き、リンゴの木とツツジ、それに菊の花をもとめ、墓標の代わりに埋葬地の空き地に植えた。ツツジと菊はいつの間にか消えてしまったが、リンゴの木だけは枝を折られながら、いまも根を張り続けている。

父が出征(戦時中、召集令を受けて軍隊へ入ることをこう言った)したとき、私は7歳で小学1年生だった。幼いころのことを鮮明に覚えている人がいるが、なぜか私に父親についての特別な思い出はない。あの頃は「産めや、殖やせや」の時代で、子供がごろごろいて、どこの子も今ほど親にかまってもらえなかったような気がする。父は東京の大学を出て地元の電力会社に勤めていたが、働き盛りで子供の相手をするひまがなかった、ということもあるかもしれない。

父と親しかった人たちからは、「病気で入院したりすると連日見舞いに来てくれるような優しい人だった」と聞いた。こっぴどく叱られたことでもあれば、頭に焼きついて離れないだろうが、そんな記憶もない。黒縁のまん丸い眼鏡をかけていたことは、ぼんやりと覚えているが、忘れられない思い出がないというのはさびしい。

しかし、「戦死公報」が伝えられると、否応なしに父の存在の大きさを思い知らされることになる。父の死が確定したことで、私たち家族は盛岡の電力会社の社宅を出て、父の実家がある花巻に転居することになった。小学5年生になっていた私は転校となり、母は3人の男の子を育てるために働きに出なければならなくなった。

あるいは、この生活環境の激変がトラウマになり、思い出したくない過去として、幼いころの記憶を意識の底に閉じ込めてしまったのかもしれない。

それにしても、中年になって兵隊に駆り出され、食うや食わずで死に追いやられたすえに、異郷でゴミの下に置き去りにされるとは、父も夢にも思わなかったに違いない。墓参からもう3年半近くになるが、ウスリースク市郊外の父の埋葬地を思い起こすたびに、いくらなんでも、あれはないだろう、と怒りがこみあげてくるのを抑えることができない。

シベリア抑留

シベリア抑留について、改めてその全体像を振り返っておこう。

父が満州に送られて8カ月余り経った1945年4月、旧ソ連は日本に対し「日ソ中立条約」の延長はしないと通告してきた。そのうえで、8月8日、突然に宣戦布告し、いっせいに満州、朝鮮半島北部、千島・樺太などに攻め込み、およそ60万人の日本兵らを武装解除した。

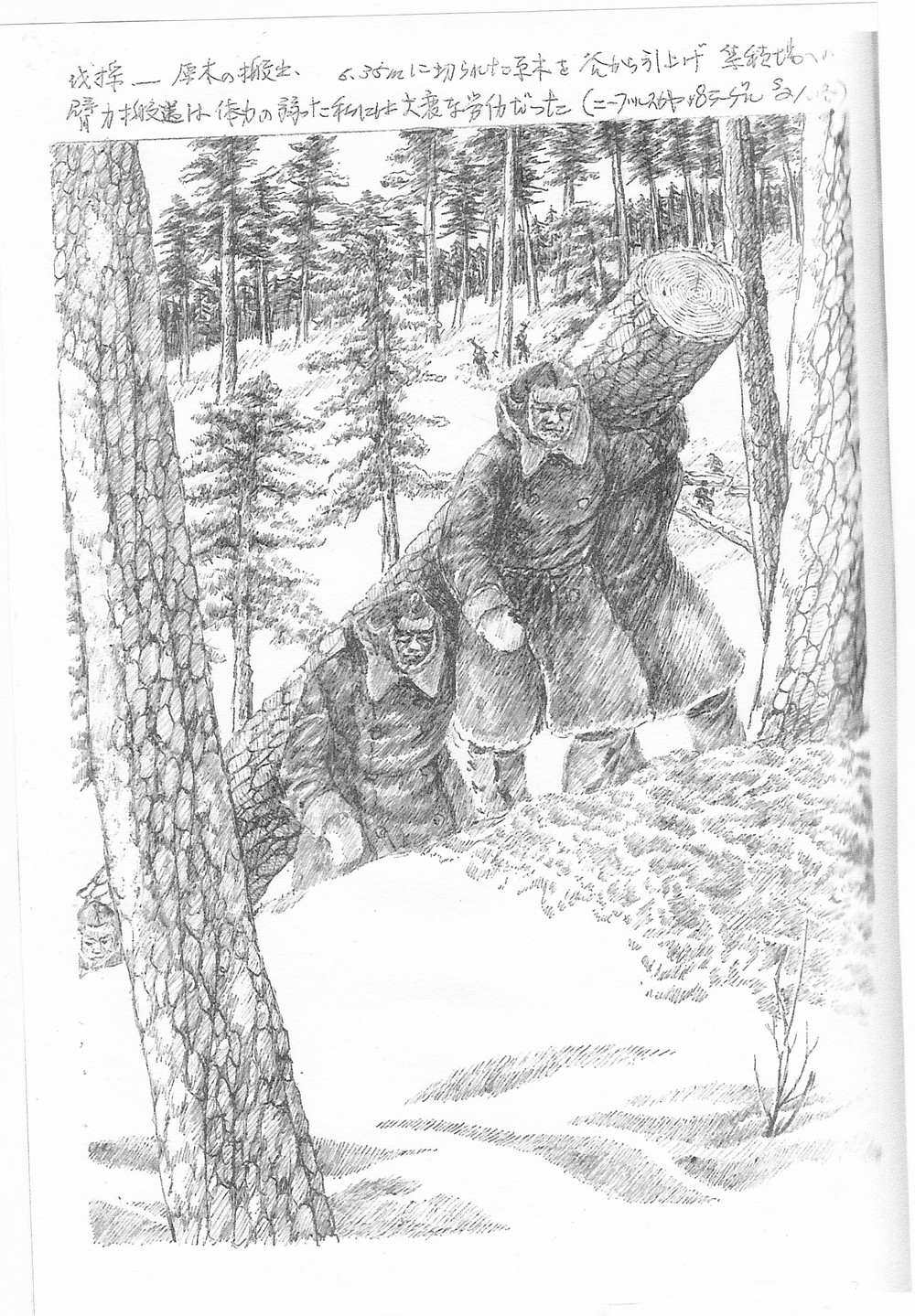

日本兵らはその後、1000人単位の作業大隊に編成され、「ダモイ・トウキョウ」(東京に帰す)という甘い言葉に乗せられ、シベリアから中央アジア、モンゴルにまで送り込まれ、森林伐採、石炭掘削、鉄道建設、道路工事など、きびしい強制労働に従事させられた。父の軍歴書には、8月18日に武装解除され、9月21日にソ連領内に移送された、とある。

旧ソ連による強制抑留は、捕虜の取り扱いを定めた「ハーグ陸戦法規」や「ジュネーブ条約」、さらには45年7月26日、米英中が日本に対して無条件降伏を求めた「ポツダム宣言」にも違反する大規模な不法行為である。

しかし、ソ連軍最高司令官のスターリンは、そうした国際法を無視して極秘指令を発令し、日本兵らの抑留を強行した。旧ソ連はドイツとの戦争で、民間人をふくめて2000万人とも3000万人ともいわれる犠牲者を出し、労働力に窮していた。スターリンは自国の復興のために日本兵らを働かせようと考えたのである。

不法に抑留された人びとの1割近く約5万5000人が、すさまじい飢え、氷点下30度を超す寒さ、過酷な強制労働の「三重苦」に苛まれながら命を落とした。

生き延びた抑留者の多くは3、4年で帰国することができたが、戦犯やソ連国内法違反者とされた長期抑留者は56年10月に鳩山一郎首相が訪ソし、戦争状態の終結、外交関係の回復などを定めた「日ソ共同宣言」が調印されるまで解放されなかった。

1991年4月、ゴルバチョフ・ソ連大統領が来日、抑留からの帰還者らと会見し、「同情の念を表します。両国間の関係改善のため、努力を誓います」と語った。

1993年10月に来日したエリツィン・ロシア大統領は「ロシア政府、国民を代表し、このような非人道的な行為を謝罪する」と、より踏み込んだ発言をした。

しかし、その後継であるプーチン大統領からは謝罪の言葉は聞かれない。また、安倍晋三首相はプーチン大統領と20回以上も会談を重ねているが、シベリア抑留問題に言及したことは一度もない。

「三重苦」の抑留生活

手あたり次第に読み漁った抑留帰国者の体験記には、例外なく耐え難い「飢え」について記されていた。

第2次大戦が終了した1945年当時のソ連は貧しく、彼ら自身も満足な食事をとれていなかったという事情はあった。それにしても、抑留日本兵らの扱いは尋常ではなかった。生存すらも保証されない、最悪の状況のもとで働くことを強いられていたのだ。

「常に飢渇に苦しむ者を餓鬼というのだそうだが、抑留された年から翌年の春ころまでは、まさに餓鬼の集団が収容所内をうごめいていたといっていい。......抑留中の死亡者のうちおそらくその8割くらいはこの時期における死亡であったろうと思われる」

(『アルバム・シベリアの日本人捕虜収容所』朝日新聞社編)

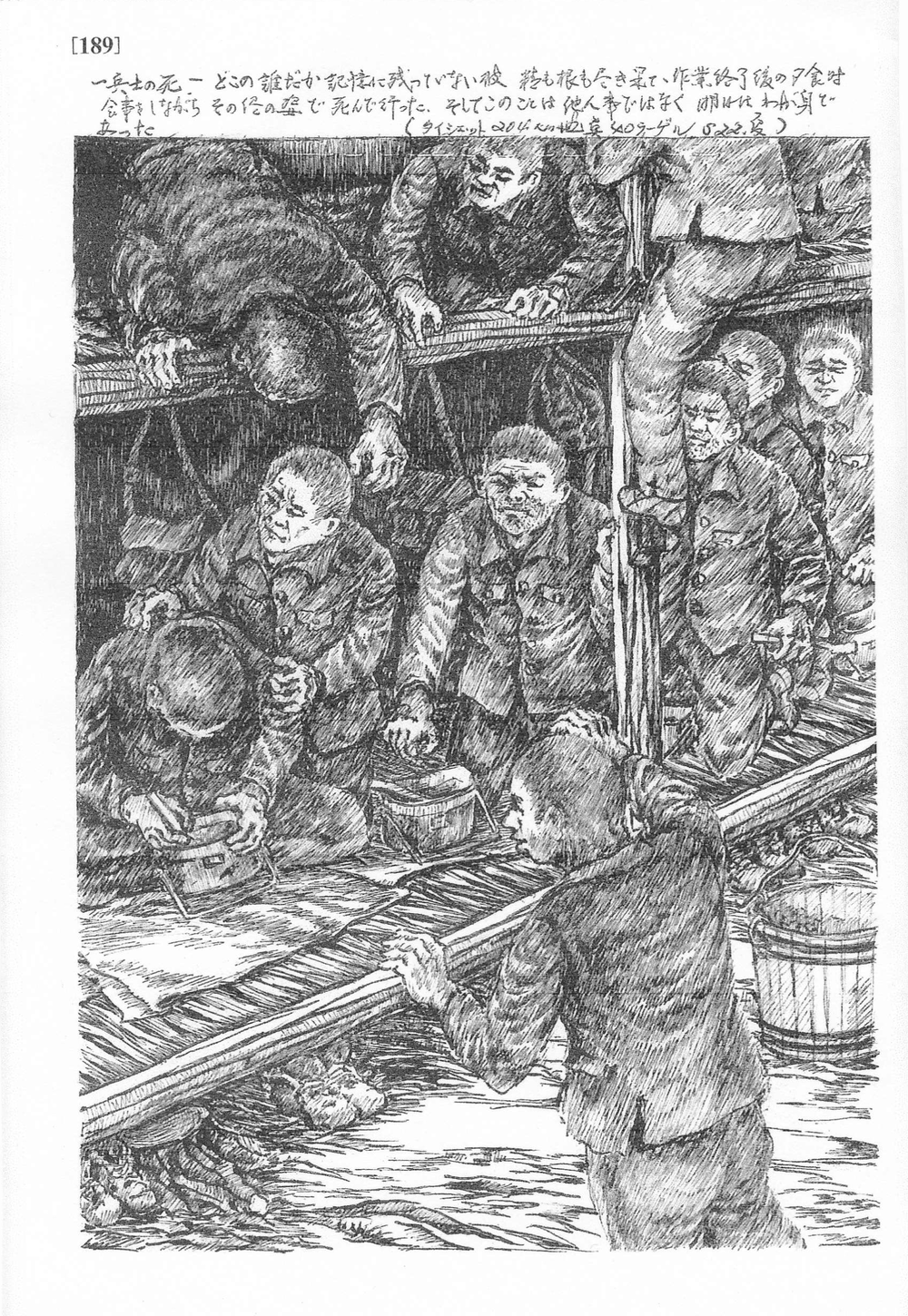

「誰一人瞬きもせず、切り分けられてゆくパンの大小を自分の目で確かめようとした。彼らの頬はみな落ち窪んでいたし、目も奥深く沈んでいたが、パンの分配を見つめる目は生きて光っていた」

「飢えた兵隊たちは、そのすべての者がこの収容所から一人でも多くの人間が死んでくれればいいと願っていた。それはほかでもない。それだけの人間の食糧が浮いてくるからだ」

(上尾龍介『一塊のパン ある学徒兵の回想』中国書店)

朝になり、いつまでも起き上がらない隣のものを揺り起こして、冷たくなっているのを知るというケースは珍しくなかった。厳しい伐採作業に精も魂も尽き果て、夕食中にスプーンを手にしたまま息を引きとる人もいた。

死者が出ると、担ぎ出して死体置き場の建物の中に並べ、そこで着衣を脱がせる。そして、着ていた衣服も、敷いて寝ていた毛布も、生き残ったものたちで分けあうのである。

母の話では、戦死公報が来て数年経ったころ、収容所で父と同室で、脱走に成功したという人が訪ねてきて、こう伝えてくれたという。「一緒に逃げようと励ましたが、もう体力の限界でした。3人のお子さんのことを最後まで心配していました」。サラリーマンで、ペンしか持ったことがない父が生き抜くには、あまりに厳しい環境だったとしかいいようがない。

荒廃進む埋葬地

無残な状態に置かれているのは、父の埋葬地だけなのだろうか。父の墓参で衝撃を受けた私は、翌日から周辺の5か所の埋葬地を訪ねてみた。

「遺族以外には公開しないことにしている」と渋る厚労省の担当者から、せっかくの機会なのでお花を供えてきたいのだ、と位置情報を聞き出していたのだ。

案の定というべきか、それぞれ133人、64人が未収容、と厚労省の埋葬地別名簿にある「第4865特別軍病院・第3墓地」と「第14収容所・第8支部」には、墓標も目印もなかった。

しかも、どちらの埋葬地も腰まである雑草に覆われており、優子さんがパソコンで位置情報を確認し、アンドレイさんが鎌で雑草を刈りながら、やっとたどりつくことができた。翌年春に優子さんが「第3墓地」を再訪してみると、埋葬地には大量のゴミが散乱し、周辺の原野は焼畑になっていたという。

74人が葬られているという「第14収容所・第7支部」には小ぶりな石碑が建っていたが、開発が進み、足元まで土砂が削りとられていた。94人が眠っているという「第14収容所・第1支部」は道路に面していて、石碑は建っていたが、やはり雑草に覆われており、石碑がなければ気づかずに通り過ぎるところだった。

唯一墓地の体をなしていたのは、270人が未収容のまま葬られているとされる「第4865特別軍病院・第2墓地」で、敷地も広くとられ、1.2メートルほどの高さの墓標が建っており、厚労省の慰霊巡拝団のお参りのコースに組み入れられているということだった。

帰国後、ほかの遺族の話を聞いたり、慰霊巡拝の記録を読んだりしてみると、多くの遺族が埋葬地のありように傷つき、やり場のない怒りを抱えていた。

「収容所の跡は草原に変わっていた。2キロほど先の埋葬地は森に覆われ、場所の特定はできなかった。大きな切り株を墓標に見立て、線香とろうそく、日本酒を供えた」

(2002年 ハバロフスク地方)

「1997年に訪れたとき、日本人墓地には石棺がずらりと並び、きちんと整備されていた。それが、7年後に再訪してみると、ロシア人の墓地に変わっていた」

(2004年 アムール地方)

「鉄道建設に酷使され22歳で亡くなった伯父の追悼に、収容所があったという村を訪ねた。荒れ果てた雑木林の中に土饅頭が40ほど見え、それが日本兵の埋葬地だと村人に教えられた」

(2015年 イルクーツク地方)

「日本人の埋葬地であるはずなのに、民間の倉庫が建てられていた。やむなく倉庫の前に祭壇を組み、追悼式をおこなった」

(2018年 アルタイ地方)

「2012年と翌13年に慰霊巡拝団に参加し、10個ほどの石碑をみてきたが、墓碑銘を刻んだ銅板がすべて剥ぎ取られて売り飛ばされ、なかには鉄骨が剝き出しになったものもあった──道なきを歩き着きたる捕虜の碑の版剥ぎ取られ傾きてをり」(2013年 プリモルスク地方)

2003年のことだが、愛媛新聞はシベリア抑留経験者らでつくる全国強制抑留者協会の慰霊訪問団に同行し、イルクーツク地方のタイシェト地区の埋葬地についての記事を連載した。

タイシェト地区といえば、4万人近い日本人がバム鉄道(第2シベリア鉄道)の建設など過酷な労働に従事させられ、3200人以上が死亡したとされる、シベリア抑留の代名詞的地域である。

同行した記者は埋葬地を見ての実感として、次のように書いている。

「タイシェト地区で回った慰霊地はどこも共通して、抑留犠牲者には墓碑も墓標もない。『墓地』と呼ぶより、語感は『埋葬地』の方が近い。その場所と態様は死者を手厚く葬ったには程遠く、犠牲者はまさしく『捨てられていた』」

消された日本人墓地

それにしても、日本人墓地はなぜ、これほどにひどい扱いを受けているのだろうか。

実は、旧ソ連指導部は自国の領土で多数の日本人が死亡した事実を隠そうとし、日本人の強制抑留や抑留犠牲者の埋葬地の問題に触れることは、ほとんどタブー視されていた。

それが、1985年にゴルバチョフが最高指導者についたことで情報公開が進み、1991年にソ連邦が崩壊すると、歴史学者を中心に歴史の見直しがおこなわれるようになった。

歴史学者で、ロシア人として初めて日本人抑留問題についての著書(邦訳『シベリアの日本人捕虜たち』1999年、集英社)を出したイルクーツク大学のクズネツォフ教授によると、第2次大戦直後、ソ連には日本人を扱う71の収容所管理局があり、内務省は定期的に各管理局に対して日本人墓地の状態を点検し、報告書を提出するよう通達していた。

ところが、日本人抑留者の大半が帰国し、1955年までに収容所が閉鎖されると、日本人墓地の管理は内務省から地方行政庁に移譲されることになった。それとともに、財政支出は削られ、墓地の管理もまったく行われないようになった、というのだ。

さらに、強制抑留により多くの死亡者を出した事実を隠そうとする指導部の意向を受けて、内務省は墓地の数をできるだけ減らそうとし、幾つかを日本代表団や赤十字代表に見せるためにだけ維持してきたという。

たとえば、1950年の段階で、イルクーツク州には81か所の日本人墓地があった。ところが、59年までに20か所が、さらに59年には55か所、61年には44か所、75年には1か所が登録から抹消され、合わせて80か所が「消滅」してしまった。

「外国人が来訪したときのために」唯一残されたのが、州都イルクーツクの「マラトボ墓地(第1218特別野戦病院の埋葬地)」だった。マラトボ墓地には406人が葬られていたが、1959年に墓の上に盛り土をし、標識を交換するなど、修理と整備がおこなわれた。その後、すべての墓にロシア語と日本語の氏名入り金属板のついた墓標が設置され、中央に慰霊碑が建てられた。

そのマラトボ墓地も2003年、遺骨がすべて収集されたとして、更地にされてしまった。

厚労省によると、約650か所の日本人埋葬地についての情報を保有しているが、これまでに正確な所在を突き止めることができた埋葬地は230か所にすぎない。約300か所については、遺骨の収集は不可能と判断しているという。

その理由として、▽資料の不備や当時を知る人がいないために所在そのものが特定できない、▽埋葬地と思われる地点が広大なため試掘してみたが、日本人の遺骨が確認できなかった、▽風水害により埋葬地が消滅してしまった、▽埋葬地の上に工場などが建っている──などを挙げているが、日本人墓地を消してしまおうとした旧ソ連の企てが大きく影を落としていることは否定できない。

管理はロシア側に「丸投げ」

遺族の証言からも、厚労省の調査からも、日本人の埋葬地の多くが、消滅の危機にあるのは確かである。

私はロシアから帰国すると、「せめて位置が特定できる埋葬地には、『国の責務』として、日本人が眠っていることを示す墓標の建立を急ぐべきではないか」との意見を新聞に投稿し、厚労省に同趣旨の申し入れをした。

この投稿については、新聞社の読者からの意見を受ける部署に「靖国神社に参拝している国会議員たちはこうした事実を知っているのか。この投稿を切り抜いて送りつけてやりたい」という電話があったそうだ。

しかし、厚労省からは「1991年に旧ソ連との間で結ばれた協定により、埋葬地の管理はロシア側の責任だ。当該埋葬地についてはウスリースク市に清掃を行うよう申し入れをした」という回答がかえってきただけだった。

確かに、日ソ間の抑留者に関する協定の第1条4項には「日本人死亡者の埋葬地が適切な状態に保たれるよう努めること」とあり、埋葬地の管理はロシア側の責任と定められている。

ところが、クズネツォフ教授が述べているように、肝心のロシア側には協定を守ろうという姿勢はほとんどみえず、父の埋葬地に限らず、日本人埋葬地の多くは荒れ放題のまま放置されているのが実情だ。

現状のままでは、ロシア側への管理の「丸投げ」は事実上、埋葬地の放棄にひとしい、と言わざるをえない。

日本人埋葬地の荒廃を食い止めようとするなら、日ソ協定の存在を言い立てるだけでなく、日本側としては少なくとも、

(1)墓標を建てるなどして、そこが抑留者の墓地であることを明示する、

(2)そのうえで、管理をもとめる埋葬地のリストをロシア側に提示し、

(3)さらに、埋葬地の状況を定期的にチェックし、管理に問題がある場合は、ロシア側に強く申し入れる、

といった対応が必要だろう。

しかし、国はロシア側に「適切な管理の協力」を要請するだけで、自ら埋葬地の保全につとめようという気はほとんどないようだ。

埋葬地保全には関心が薄い国

2016年に議員立法で、アジア・太平洋地域もふくめた「戦没者遺骨収集推進法」が成立し、2024年度までの9年間を「集中実施期間」と定め、「国の責務」として遺骨収集が強化されることになった。

遺骨収集が「国の責務」だとすれば、「骨を拾ってもらえない」抑留犠牲者に敬意を払うのも「国の責務」と考えるべきだろう。しかし、この法律ができても、埋葬地の保全に本気で取り組もうという気構えは、国からまったく感じられない。

そのあたりを、父の埋葬地である「第4865特別軍病院・第1墓地」をめぐる厚生労動省とのやりとりから見てみよう。

荒れ放題の埋葬地をなんとかしなければと、新聞に「せめて、そこが日本人の墓地であることを示す墓標の建立を急ぐべきだ」という、先述のような投稿をしたのは、2016年10月だった。

翌2017年1月末、厚労省から「埋葬地の管理はロシア側の責任。この投書を受けて、ウスリースク市に清掃をおこなうよう申し入れをした」という回答を受け取った。

この「清掃」という表現を見た瞬間、そのお座なりさ加減に腹が立った。父の埋葬地の整備は「清掃」などというレベルでは対応できず、大量のゴミを取り除いたうえで、窪地を埋め戻して整地する必要があるからだ。

すぐにウスリースクのガイド優子さんに連絡して現場を見てもらうと、予想通りなんの変化もない。その写真を添えて、「清掃」した形跡はないと厚労省にメールをしたが、返事はなかった。

厚労省もさすがに気になったのか、この年の3月にウラジオストク総領事館のスタッフ2人が第1墓地を訪れ、ゴミ捨て場となっている状況を視察した。厚労省は当然、その報告書を受け取っているはずだが、それから3年近くを経過した現在に至るまで、音なしの構えだ。

考えてみれば、この埋葬地がゴミ捨て場の様相を呈するようになったのは、1997年に90人の遺体を収容した際、きちんと埋め戻さなかったためであり、厚労省の監督責任が問われなければならない。

さらに言えば、慰霊巡拝などの際、埋葬地が荒廃していることを幾度も現認しながら、これまで放置、ないしは有効な対策を講じなかったという点で、厚労省には二重の責任がある。

2016年10月、シベリアのコムソモリスクで、遺骨から採取したDNA鑑定用の検体である61人分の歯を誤って焼失するという不祥事が起きた。このとき、厚労省は関係する遺族に謝罪したが、埋葬地がゴミ捨て場になっていることを承知しながら、長年にわたり放置し続けていることは、遺族の感情を傷つける不作為であり、この事件と同様に謝罪してしかるべきケースであろう。

遺族にとっての埋葬地は「肉親が眠る墓地」

私たち遺族が埋葬地にこだわるのは、シベリア抑留者の埋葬地は、だれが葬られているとも知れない「無縁墓地」ではないからだ。

アジア・太平洋地域の激戦地とは違い、旧ソ連は抑留者を労働力として使役するために個人情報を記録として残していた。そして、ペレストロイカ(改革)を掲げて東西の緊張緩和を進めた旧ソ連のゴルバチョフ大統領が1991年に来日した際、先述の「日ソ協定」が結ばれ、抑留中死亡者3万8000人分の名簿が日本政府に渡された。

その後も追加の死亡者名簿や抑留者の登録カードがロシア側から提供されるようになり、それらの資料と日本側の資料とを照合した結果、約5万5千人の抑留犠牲者のうち、これまでにその7割以上、約4万人の氏名や出身地、死亡日時や埋葬地が特定され、遺族に通知された。

シベリア抑留犠牲者の遺族の多くはいまや、自分の肉親がいつ、どこで亡くなり、どこに葬られたかを知っており、その埋葬地にお参りすることも不可能ではなくなった。つまり、多くの遺族にとって、シベリアの埋葬地は、遠く離れてはいても文字通り肉親の眠る墓地であり、粗末には扱えない存在なのだ。

しかも、ほとんどの埋葬地には通常、2ケタの遺体が葬られており、中には父の埋葬地のように100体を超えるところもある。

遺族の立場を離れても、日本人抑留者が建設に従事した鉄道や建造物などとともに、埋葬地は旧ソ連による約60万の日本人の不当な拉致・抑留を記憶にとどめるための「歴史的遺産」でもある。

最近はまた、ルーツ探しが盛んだ。孫が祖父の埋葬地を訪ねて、そこが原野と化していたらどうだろう。若い世代への歴史の継承という点からも、保全をおろそかにはできない。

日本政府は埋葬地のある共和国、地方、州ごとに小規模慰霊碑を順次建立しており、これまでに15か所に建てられている。どこに葬られたか分からない抑留犠牲者のために、こうした慰霊碑を建立することは大切なことには違いない。

しかし、当然のことだが、肉親が眠っている埋葬地こそが、その遺族にとっての墓地であり、小規模慰霊碑はその代わりにはならない。個々の埋葬地を管理するのは大変だから、小規模慰霊碑で我慢してくれというのが国の考えだとすれば、遺族の気持ちとの間には、大きなずれがあると言わざるをえない。

ちなみに、プリモルスク地方(沿海地方)では2010年にアルチョム市に1基建立されているが、北海道の2倍以上の面積を持つこの地方には、厚労省の埋葬地別名簿によると約140か所の日本人埋葬地が存在している。

増子義孝 (ますこ・よしたか) 1937(昭和12)年岩手県生まれ。岩手県立大学名誉教授。1962年朝日新聞社に入社。

1970年インドネシア・ガジャマダ大学に留学。その後、社会部次長、外報部次長、アジア総局長、論説副主幹などを経て、「地球プロジェクト21」NGO・国際協力チーム主査。この間、ジャカルタ、ニューデリー、バンコクなどに駐在。

1998年4月から岩手県立大学総合政策学部教授。

主な訳著書に『スハルトのインドネシア』(サイマル出版会)、『最新アジア考現学』(朝日新聞社)、『市民参加で世界を変える』(朝日新聞社)など。