「三重苦」の抑留生活

手あたり次第に読み漁った抑留帰国者の体験記には、例外なく耐え難い「飢え」について記されていた。

第2次大戦が終了した1945年当時のソ連は貧しく、彼ら自身も満足な食事をとれていなかったという事情はあった。それにしても、抑留日本兵らの扱いは尋常ではなかった。生存すらも保証されない、最悪の状況のもとで働くことを強いられていたのだ。

「常に飢渇に苦しむ者を餓鬼というのだそうだが、抑留された年から翌年の春ころまでは、まさに餓鬼の集団が収容所内をうごめいていたといっていい。......抑留中の死亡者のうちおそらくその8割くらいはこの時期における死亡であったろうと思われる」

(『アルバム・シベリアの日本人捕虜収容所』朝日新聞社編)

「誰一人瞬きもせず、切り分けられてゆくパンの大小を自分の目で確かめようとした。彼らの頬はみな落ち窪んでいたし、目も奥深く沈んでいたが、パンの分配を見つめる目は生きて光っていた」

「飢えた兵隊たちは、そのすべての者がこの収容所から一人でも多くの人間が死んでくれればいいと願っていた。それはほかでもない。それだけの人間の食糧が浮いてくるからだ」

(上尾龍介『一塊のパン ある学徒兵の回想』中国書店)

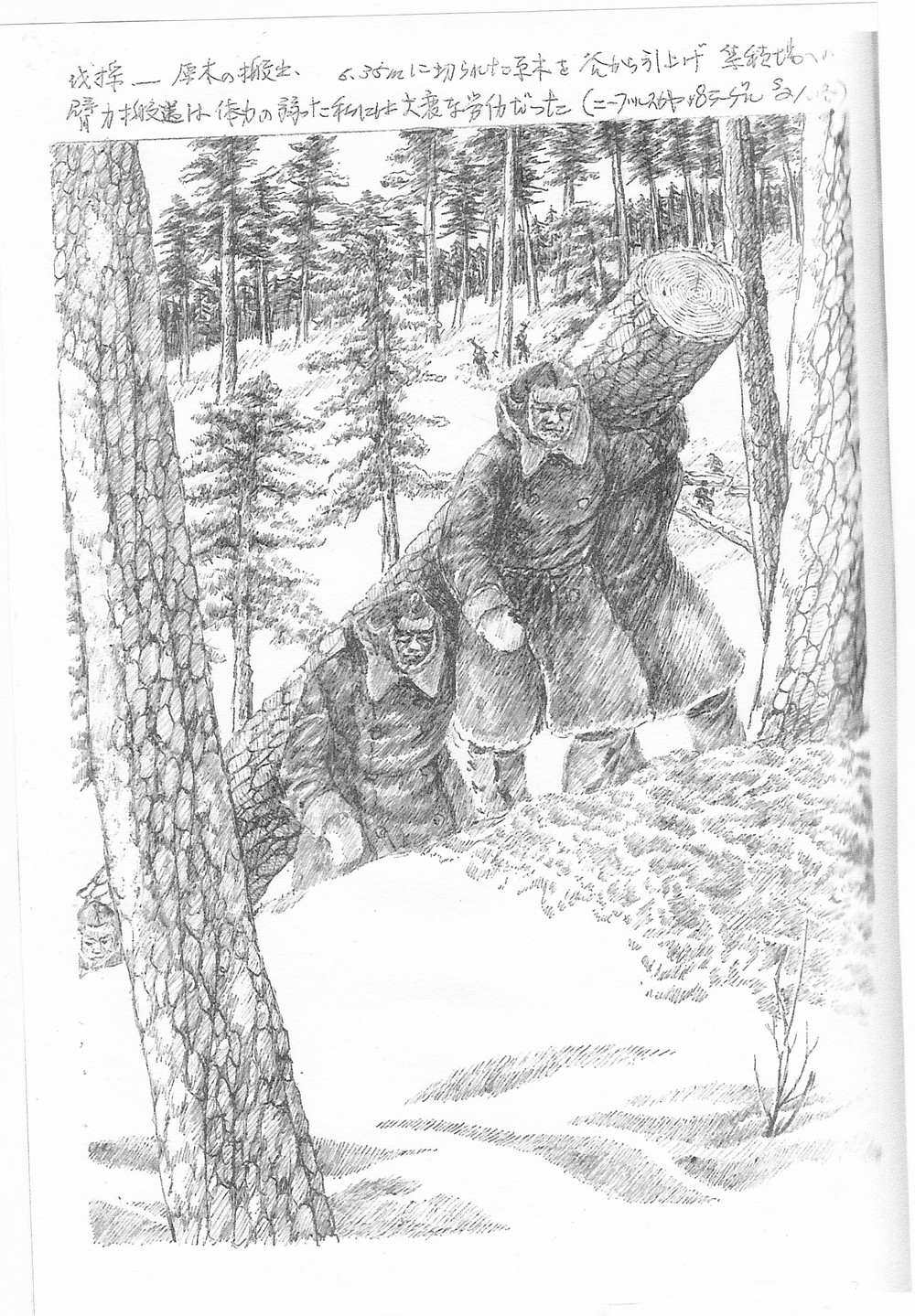

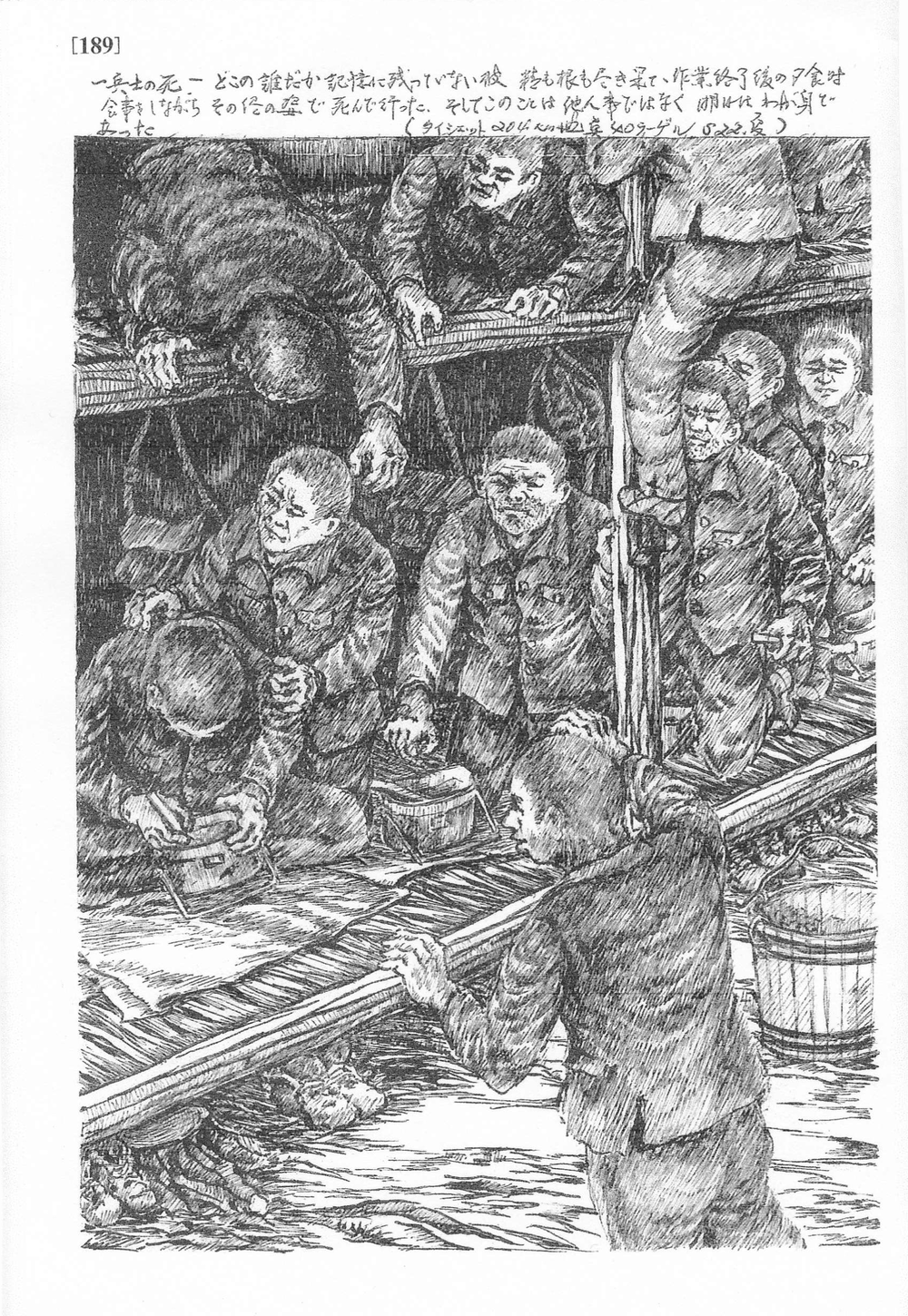

朝になり、いつまでも起き上がらない隣のものを揺り起こして、冷たくなっているのを知るというケースは珍しくなかった。厳しい伐採作業に精も魂も尽き果て、夕食中にスプーンを手にしたまま息を引きとる人もいた。

死者が出ると、担ぎ出して死体置き場の建物の中に並べ、そこで着衣を脱がせる。そして、着ていた衣服も、敷いて寝ていた毛布も、生き残ったものたちで分けあうのである。

母の話では、戦死公報が来て数年経ったころ、収容所で父と同室で、脱走に成功したという人が訪ねてきて、こう伝えてくれたという。「一緒に逃げようと励ましたが、もう体力の限界でした。3人のお子さんのことを最後まで心配していました」。サラリーマンで、ペンしか持ったことがない父が生き抜くには、あまりに厳しい環境だったとしかいいようがない。