これまで幕末から明治維新にかけて、日本には選択すべき4点の国家像があると想定して記述を進めてきた。それぞれの可能性について若干の説明を施しての分析を試みた。私は実はこの国家像は現実社会の中に、それなりに定着していて「帝国主義国家」の道を歩んでいるにせよ、社会の底流には他の3つの国家イメージは脈々と流れていたように思う。

同時にこれらの国家イメージは、近代日本の軍事主導体制の歯止めにはならなかったとの結論を導き出してもおかしくはない。むろんそう簡単には結論を出せないとの論もあるだろうが、しかし昭和のファシズムの暴力はそんなに甘くはなかったのである。昭和の国家権力の暴力性は、思想も理念もないがゆえに暴力そのものが目的化していたと言ってもいいだろう。それは明治初年代の警察機構がそのような歪(いびつ)さを抱え込んでいたことの反映でもある。帝国主義国家の道を歩んだ国の悲劇というべきかもしれない。

権力にとって御しやすい国民性

あえてもう一点補足しておくなら、近代日本の出発点で庶民の中に宿っている江戸時代の倫理や価値規範はそのまま継続していたとの見方もできうる。いわば権力にとっては御しやすい国民性ができあがっていたのである。近代日本の分析を試みる時にこの点に踏み込まなければ意味がない。人民は政治的抑圧に反発、抵抗するといった公式の見解に、私は全く与(くみ)しない。

私たちの明治150年は、矛盾と葛藤、さらには傲慢と自省、そして頑迷と進取が入り混じっている。どの面に焦点を絞るかによって近代史はその様相を変える。私は常に両面を見る、ありのままを見るべきだと思う。その姿勢でこの稿も書き進めることにしたい。

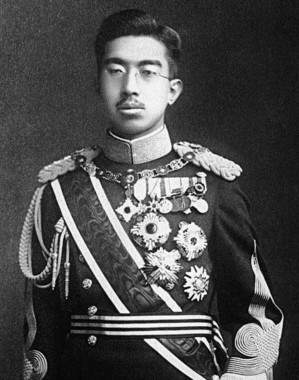

4点の国家像を具体的に、詳細に確認していくのだが、その検証に入る前に4人の天皇像を整理しておくべきだと思う。明治、大正、昭和、そして平成の4代の天皇は近代史の中でどのような役割を果たしたのか、あるいはどういう姿勢で君主としての役目を自覚していたのか、その点を見ておかなければならない。結果的に明治、大正、昭和の3代の天皇は大日本帝国の主権者であり、軍事の統帥を握る存在になるのだが、それは天皇の意思や主観とは全く別な形で進んでいる。つまり天皇は常に造られる存在といってよかった。その点に気づくと、明治150年の天皇像はもっと広範囲な視点で分析されるべきであった。

4人の天皇の共通点は何か。それはただ一点、「皇統を守る」ことである。それぞれの天皇はこのために在位期間に全エネルギーをつぎこむ。これが目的である。とするなら手段があるはずだ。

手段とは何か。宮中にあって祈ること、短歌を詠む、国民と接する、あるいは憲法で定められた法的役割を果たす、などが手段と考えていい。ところが昭和10年代には、軍事指導者たちが天皇と国民の間に入り込み、天皇に戦争という手段の決断を迫ったのである。

皇統を守るために戦争という手段を受けいれる

改めてこの間の御前会議、大本営政府連絡会議などの記録文書を丹念に読むと、つまりは軍事指導者たちが、「戦争を選んでください」「石油がない。日本はもうやっていけません」「国は成り立ちませんよ」という類の脅迫まがいの言辞をなして、天皇に詰め寄った風景が容易に想像できる。天皇は、何度も「戦争しかないのか」「戦争を選択しても勝つ自信があるのか」といった切実な質問を発し、そのやり取りが続いたことがわかってくる。特に昭和16(1941)年4月から11月までの対米外交交渉の間の記録を読むと、この空気がよくわかる。

結局、昭和天皇は軍事指導者たちの言を受け入れる。しかしそのことをもって、天皇を好戦主義者だというような言はあたらない。天皇は皇統を守るために戦争という手段を受けいれたからである。天皇は3年8か月の太平洋戦争の間、いつも同じ気持ちであったわけではない。悩み苦しみ、そしてときに混乱し、政務室で一人でなにごとかを呟いて歩き回った姿は侍従たちに何度も見られている。侍従の一人は、そのお姿はなぜ戦争を始めたのか、と苦悩されている姿そのものだったと証言している。

本来、天皇にとって戦争は皇統を守るときの、最大の敵であった。20世紀に入ったとき、ヨーロッパで君主制でなかった国はフランスとスイスだけであった。それが第一次世界大戦後はオーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア帝国などの支配下のあった国はいずれも独立し、君主制を廃止していった。それは歴史的な教訓でもあった。

むろんそういう史実は天皇周辺の人たちも知っていた。知らなかったのは軍人たちだけであった。彼らは自分たちだけが、天皇に忠節を誓い、天皇に戦争に勝つことでこの国の富を増やすといった古典的な帝国主義的軍事観にとらわれていた。そこから抜け出せない頑迷さが欠陥だったのである。昭和天皇はそれに振り回されることになった。(第12回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。