「トランプ支持者は自分のことしか考えていない」、「自分に関係なければ、移民や難民、女性、貧しい人たちのことなんてどうでもいいと思っている」――。

これまで多くの反トランプ派の人たちが、トランプ支持者をこのように批判するのを、私は耳にしてきた。しかし、そんなステレオタイプに当てはまらないトランプ支持者たちに、何人も出会った。そのひとりが、この連載の前回の記事「貿易戦争と『忘れ去られた人たち』」に登場したディーン(50代)だ。

キリスト教福音派の思想とは

ディーンは2018年5月末、パリ行きのフライトで私の隣にすわっていた。イリノイ州のラストベルト(Rust Belt=さびついた工業地帯)に住み、彼自身は大手金融会社のエリートだ。

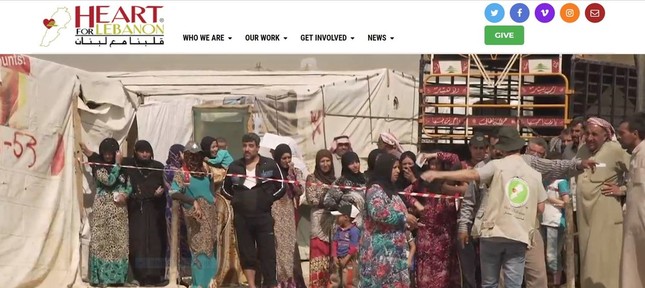

彼はその時、シカゴから、ニューヨークとパリ経由でレバノンの首都ベイルートへ、シリア難民の支援団体「Heart for Lebanon」の活動に参加するために向かうところだった。きっかけは、一年前に出張先のボストンで、シリア難民のための活動に参加した人と出会ったことだった。

「自分も今、何かしなければと、激しく心を動かされたんだ」

彼自身もそして妻も、身の危険を案じた。が、有給休暇を利用し、旅費や宿泊費など3,000ドル以上を自分で負担し、初めて中東へ向かった。

ディーンは、前にも何度かこの連載で触れたことのある、キリスト教福音派だった。機内では、ハードカバーのベストセラー本「ほんとうの天国」(原題『Heaven』、ランディ・アルコーン著)を読んでいた。福音派は、聖書の言葉を文字通り解釈し、聖書の教え通りに生きることに価値を置く。彼らの8割は、トランプ支持者であるといわれている。

福音派の多くは小さな政府を望んでいるが、貧困などの社会問題に関心がないわけではない。旧約聖書の記述をもとに、収入の10%を寄付すべきとする人は少なくない。実際にはその割合に個人差はあるものの、収入の一部を「神に返す」のは当然のこととほとんどの人は考えている。政府に強制的に税金を取られたくはないが、寄付やボランティアという形で自分の意志で社会に貢献することはいとわない。

「Heart for Lebanon」の目的は、「シリア難民を絶望から希望へ(Moving Syrian Refugees from Despair to Hope)」だ。それは、食料の配布や、子供たちの教育の普及にとどまらない。心身ともに深く傷つき、トラウマを抱えた難民たちの話に耳を傾け、許しと和解、愛の世界へと導くことを目的としている。キリストの愛を伝えることも、ミッションのひとつだ。

ベイルートの難民キャンプに入った金融エリート

レバノンでの活動の様子を聞きたいと思い、2018年7月28日にディーンと電話で話した。

「僕はこれまで、シリア難民のニュースをそれほど気に留めていたわけでもなかった。でも、地べたにすわって彼らと直接、話し、彼らの生活を垣間見たことは、人生が変わるほどの経験だったよ」

彼は開口一番、そう言った。

「ベッカー高原(レバノン山脈とアンチレバノン山脈との間に広がる高原)の難民キャンプには、130世帯くらいの家族が住んでいた。暑くて埃だらけで、悪臭という劣悪な環境で、もう4年以上もそこで暮らしている人たちもいた。学校にいる90人くらいの子供たちは、その多くが孤児だった。親戚を戦闘で亡くした子もたくさんいる。それなのに、みんなとても明るく、喜びに満ちた顔をしているんだ。

ある女性が、自分の孫の写真を見せてくれた。16歳くらいだと思う。話を聞いてみると、孫はその女性の目の前で、過激派組織「イスラム国(IS)」の戦闘員に首をはねられたというんだ。

彼らは自分たちが生きていくことで精一杯なはずなのに、僕たちのためにお茶を入れて歓迎してくれた。僕たちとまったく変わらない、同じ人間なんだ。僕が彼らであっても、おかしくはない。それなのに、僕にはイリノイ州に冷房の効いた家があり、家族が待っている。いたたまれなかったよ。今では何かを買おうとするたびに思うんだ。このお金は、あのシリアの人たちのために取っておこうって」

この団体のフタッフのほとんどは、現地に住むレバノン人だという。

「スタッフのなかには、ヒズボラ(1982年のイスラエルによるレバノン侵攻を受けて結成され、今もレバノンで活動するシーア派イスラム原理主義の政治・武装組織)の戦闘員だった人もいる。キリスト教に改宗して、リーダーのひとりとして活躍しているんだ」

レバノンは今、150万人のシリア難民を抱えている。その割合は、レバノンの全人口の4分の1を占める。レバノンがシリアに侵攻され、実質的支配下に置かれていた時期もあることや、難民流入が限界に達していることから、レバノン国内ではシリア難民支援に対する批判の声も強い。そんな状況で献身的に働くスタッフを見て、キリスト教に関心を持つ難民も少なくない。

「難民だからといって誰でも受け入れるわけにはいかない」

一方、米連邦最高裁は6月26日、トランプ大統領が昨年9月に出したイスラム圏5カ国からの入国制限措置を支持する判断を下した。入国禁止令は2度の改正を経て、イラン、リビア、ソマリア、シリア、イエメンの5カ国からの米国入国の大半を、禁止している。

保守派キリスト教徒の多くが、今もトランプ大統領を支持している事実を受け、「聖書に『隣人を愛せよ』と書かれているのに、トランプ支持者は難民に背を向けているではないか」などと反トランプ派は批判している。

シリア難民の置かれた状況をその目で見てきたディーンは今、こうした声をどう受け止めているのだろうか。

ディーンは、自分でも考えがまとまらないというように、何度も言葉に詰まりながら答えた。

「確かに僕も大きなジレンマに陥っている。トランプ氏がすることに戸惑いも覚える。でも、国や国民を守るためには、難民だからといって誰でも受け入れるわけにはいかない。難民を寛容に受け入れてきた欧州は、大きな代償を払っている。でも、僕が話した難民の多くは、今もシリアに残された家族や親戚を思い、心はシリアにある。アメリカに移住したいわけではなく、いつか故郷に帰りたいと望んでいるようだった」

2018年7月の米ロ首脳会談では、ロシアのプーチン大統領とトランプ大統領が、安全な状態で難民をシリアに帰国させることを協議したとされている。また、トランプ大統領は、「米軍はシリアから撤退すべきだ」と主張し続けてきた。

こうしたなか、2018年7月25日、シリアの南部スワイダ県で「イスラム国」による自爆テロや襲撃、政権側との戦闘が起き、市民ら260人が死亡した。

「レバノンのキャンプで暮らす彼らに最大の支援ができるように、時間とお金と祈りで、支援し続けようと思っている。僕に今できることは、それしかないんだ」

(随時掲載)

++ 岡田光世プロフィール

おかだ・みつよ 作家・エッセイスト

東京都出身。青山学院大卒、ニューヨーク大学大学院修士号取得。日本の大手新聞社のアメリカ現地紙記者を経て、日本と米国を行き来しながら、米国市民の日常と哀歓を描いている。米中西部で暮らした経験もある。文春文庫のエッセイ「ニューヨークの魔法」シリーズは2007年の第1弾から累計37万部を超え、2017年12月5日にシリーズ第8弾となる「ニューヨークの魔法のかかり方」が刊行された。著書はほかに「アメリカの家族」「ニューヨーク日本人教育事情」(ともに岩波新書)などがある。