だれもいない部屋の壁に向かってブツブツつぶやく寝たきりの祖母。「お婆ちゃん、だれかいるの?」と聞くと、「(亡くなった)お爺さんが来ていた。『おいで』『おいで』というの」。

それから1週間後、祖母は安らかに息を引き取った。まるで祖父に手を引かれて旅立つように。アレは祖父の「お迎え」だったのだろうか。

「お迎え」体験者は4割以上!うち9割は穏やかに逝く

死の間際に亡くなった人々が枕元に立つ「お迎え現象」については、医師と社会学者らによる学術的な研究調査がある。宮城県で在宅ケアの医療法人「爽秋会」を主宰していた医師の岡部健さん(2012年死去)は、死期が近づくと「お迎えが来た」という患者があまりに多いことに驚いた。そして、そうした人々の多くが死の恐怖が和らぎ、穏やかに旅立っていることに注目した。

「お迎え現象」は医療や介護現場ではよく知られる。医学的には「せん妄」と診断され、脳への酸素不足や全身の衰弱から来る幻覚や妄想と片づけられてきた。症状がひどい場合は治療の対象になる。しかし、岡部さんは「この現象を科学的に解明したり否定したりするのではなく、安らかに旅立つ死へのプロセスと考え、まず実態を調べるべきだ」と考えた。

そこで2007年、仲間の医師や母校の東北大学の社会学者らと一緒に、これまで看取った700人近くの患者の遺族にアンケート調査をした。看取りの際の経験の中で、「患者が、他人には見えない人の存在や風景について語ったり、感じていたりした様子はなかったか」と尋ねた。すると、366人の遺族から回答が寄せられ、そのうちの42.3%が「亡くなる前に『お迎え現象』があった」と答えた。論文は、2008年3月発行の東京大学「死生学研究」第9号に「現代の看取りにおける『お迎え』体験の語り―在宅ホスピス遺族アンケートから」というタイトルで掲載された。

それによると、「お迎え現象」が起こるのは自宅が圧倒的に多く87.1%で、病院は5.2%しかない。亡くなる数日前が一番多く43.9%で、「お迎え」が来てから1~2週間以内に旅立つ人がほとんどだ。「お迎え」が来ても「怖い」と思う人は少なく、「お迎え」後の故人の様子を尋ねると、「普段どおりだった」「落ち着いたようだった」「安心したようだった」などの肯定的な回答が45.8%で、「不安そうだった」「悲しそうだった」などの否定的な回答36.8%を上回る。

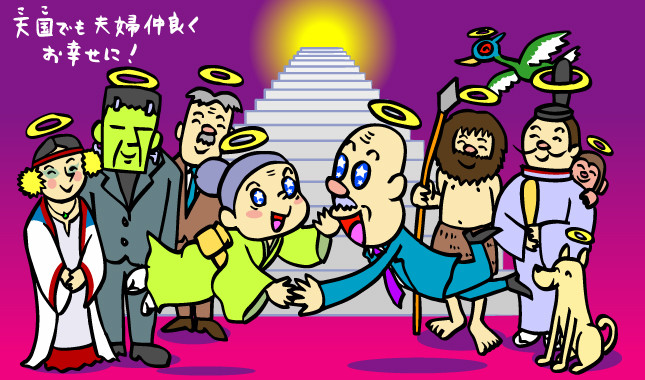

「お迎え」に来た相手は、「亡くなっている家族や友人」が52.9%と多く、飼っていたイヌやネコが現れるケースもあった。「お迎え」が来た人の約9割が穏やかに旅立ったようだったという。

「あの世で親父に会えるかと思うと楽しみだ」

論文には、以下のように具体的な事例が紹介されている(抜粋要約)。

【事例1:故人89歳男性・回答者63歳娘】

父が「部屋のすみにだれかいる」と言うので、「だれ?」と聞くと、「母ちゃんだ」と答え、「(母らしき相手と)迎えに来たのか?」と会話していました。亡くなる1か月くらい前です。

【事例2:故人55歳男性・回答者52歳妻】

夫はこう話していました。「あと2、3日で(自分の命は)どっちに転ぶんだろう? 親父が夢の中に出てきた。あの世で親父に会えるかと思うと楽しみだ。今までは死ぬのが怖いと思っていたけど...」

【事例3:故人78歳男性・回答者52歳息子】

父が、お迎えが来たようなことを言うので、私が「亡くなった母が迎えに来るまでは行かないように」と言うと、うなずいていました。だから、父が亡くなった時は、母が迎えに来たものと思っています。

【事例4:故人93歳女性・回答者年齢不記載・息子の妻】

義母に幻覚が現れたのは、亡くなる1か月くらい前です。家族が「だれかいるの?」と聞くと、「男の人」「女の人」と具体的な名前は言わず、一瞬ニコニコしていました。「お爺ちゃんが来たの?」と聞くと、「いなくなった」と答えました。しばらく穏やかな幻覚が続きました。ある時など、「お婆ちゃん、お爺ちゃんだったら一緒にお茶を飲みましょうか?」と声かけして2人で笑ったこともありました。

【事例5:故人79歳女性・回答者55歳息子】

母の認知症が進行していたし、幻視・幻聴が起こっていたので、会話を成立させることがほとんどできない状態だった。そんな状態でも母の表情がハッキリ変化するので、何か素晴らしい情景を見ている事は判断できた。とても素晴らしい輝きのある表情だった。

【事例6:故人81歳女性・回答者56歳息子の妻】

義母本人が「何か見える」と語ったことはありませんが、最期の日に、16歳だった孫娘が「背広姿の男の人と着物姿のお婆さんが来ている」と言いました。義母には(亡くなった)母親と(夭逝した)息子がおり、「その2人だね」と家族で語りました。枕経の時も孫娘は「この光景は少し前、夢で見た」と言いました。嘘をつくような子ではないので、そんなこともあるのかなと......。

人間に備わった死の恐怖を和らげる自衛作用

このように体験談の多くは看取る側、看取られる側双方にのどかな雰囲気が漂い、患者たちが夢見がちに旅立った様子が感じられる。岡部さんらは論文の中で、「お迎え体験が、真実かどうか、どう解釈するかは別次元の問題として、患者や家族に苦痛を与えていないことが確かめられた。お迎えの中に患者の全人生が集約されている。『せん妄』と排除せずに、看取る側が、死に近づいた人の気持ちと寄り添う大切な方法だから尊重すべきだ」と強調している。

お迎え現象は、2012年8月29日放送のNHK「クローズアップ現代」でも取り上げられた。岡部さんらの論文をきっかけに、看取りのあり方として注目した。番組には、肺がんで亡くなった母親の「お迎え体験」に立ち会った女性が登場し、こう語っている。

「亡くなる5日前に、母が『お友達がさっき来たでしょ』と言うんです。『えっ、来たの?』と聞くと、『うん、さっき来たよ』って。そのお友達は7年前に亡くなっているんです。私はギョッとしましたが、あまりに幸せそうに話をするの。4年前にがんが見つかって以来、まだ死にたくないと言い続けた母ですが、心が落ち着いたのか穏やかに逝きました。私も母のように死にたいです」

番組ゲストには終末期医療に詳しい大井玄・東京大名誉教授が出演し、国谷裕子キャスターの質問にこう答えている。

国谷「自宅でお迎えを見る人が多いのはなぜでしょうか?」

大井「現在8割の人が病院で死んでいますが、病院は徹底的に管理された場所ですから、そういう現象は起こりにくい。自宅やついの住みかの老人ホームのように自然な安らげる場所で初めて起こると思います」

国谷「なぜ終末期の人に起こるのですか?」

大井「(幻覚を見るのは)人間に備わった心理的な自衛作用です。基本的に私たちの脳は記憶と経験に基づいて世界を再構築していますから、親しい人とつながったという感覚があると安心できるのですね。記憶と経験からお迎えの世界を見て、つながる。これはおかしくありません。子どもの時、お母さんが『大丈夫だよ』と言って膝小僧をさすってくれた時、痛みがなくなったように、非常に自然なことだと思いますね」

2025年には団塊世代が70代後半となり、現在年間約120万人の死者が約160万人以上になる多死社会を迎える。いわば「死に場所難民」が増え、病院で最期を迎えるのは2人に1人といわれ、多くの人が自宅や老人ホームなどで看取られることになる。「お迎え現象」がいっそう身近なものになりそうだが、あたたかく受け止めたい。