精神科医であり、「受験の神様」の異名をもつ和田秀樹さんが初監督した映画「受験のシンデレラ」が2008年3月29日、公開される。なぜ、映画を作ったのか。復活する日本映画のなかで、独立系映画はどんな状況に置かれているのか。和田秀樹さんに聞いた。

主人公は余命1年半の「受験のカリスマ」

主演女優の寺島咲さんと、余命1年半を宣告された受験の神様を演じる豊原功補さん

(C)受験のシンデレラパートナーズ

――「受験のシンデレラ」は、どんな映画ですか?

和田 「受験指導のカリスマ」と呼ばれて富も名声も手にした男が、ガンで余命1年半と宣告されたのをきっかけに、高校中退の貧しい女の子に出会い、最後の仕事として自分のもつ受験テクニックを彼女に注入し、東大に合格させようとする映画です。受験を取り上げた映画がなかったことと、日本ではホスピスのことだと誤解されている緩和ケアの本当の意義や格差社会の現状を描きたいと思いまして。これは僕の生きる哲学でもあるのですが、「よりよく生きる方法を知れば、人生は変えられる」というメッセージを込めました。

――なぜ、映画を作ろうと?

和田 高校2年生のときに遡るんですが、当時の僕は灘高校でも落ちこぼれのほうにいました。自分の人生の目標をもっていなかった。そんなとき、映画を見て、自己表現の手段として映画があり得るんじゃないかと思ったんです。それまで小説家になりたいと思った時期もあったけど、あまりにも下手だったもので。

高2だった1977年、映画は日本ではいちばん斜陽なときで、大手が助監督採用は止めていた。一方で、京都府立医大の学生だった大森一樹さんが「オレンジロード急行」で城戸賞を取って医学生に監督させるとか、非商業主義的な芸術作品を撮っていたATGでも長谷川和彦さんが名作「青春の殺人者」を作っていた時期です。その後、もっと制作費を削ろうということで1千万円映画を始めて、井筒和幸さんが島田紳助さん主演で「ガキ帝国」を撮ったのですが、その井筒監督も、三上寛さんなどが出演する自主映画のピンク映画をもっと低予算で撮っていた。そういう時代でした。

――映画を作りたいと思うきっかけになった作品があったんですか?

和田 僕が当時住んでいた大阪には名画座がなくて、2、3年前の日本映画の青春ものを上映していた毎日ホールで、藤田敏八さんの「赤い鳥逃げた?」を見たのがきっかけかな。29歳のおじいさんと自分を嘆く役で原田芳雄さんが主演していた。「やることが無くなりゃ、ジジィだろ」とか「このままじゃ俺は、29歳のポンコツだ」などと嘆く台詞を原田芳雄さんが語るのを聞いて、僕も夢をもっていなかったので「17歳でもうジジィ」だと思った(笑)。

当時の灘高というのはおめでたい学校で、僕が220人くらいの中で140番くらいだったんですけど、120人も東大に合格していた。京大や阪大の医学部に行く奴を考えたら、140番でも入る気になれば東大の文2や理2なら受かるだろう。しかし、東大生になって何になるという目標がなかった。脚本はジェームス三木さんだったんですが、29歳のおじいさんの気持ちを描いてこんなに面白い映画ができるのなら、僕も映画ならある種の自己表現ができるかなあと思った。まず金を貯めて映画を撮りましょうという発想になった。その1千万円を貯めるために医学部を選んだわけです。

自主映画の失敗で学んだ制作の段取り

「受験のシンデレラ」のノベライズも手がけた和田秀樹さん

――ほんとうに医者になろうと思ったんですか?

和田 医者の免状はほしいなあと思った。その当時は映画では食えないというのが定説で、僕自身も商業映画の職業監督よりも映画作家的な方向を考えていた。みんな食べるために映画を撮っているのではなかった。どっちかっていうと高林陽一監督のように、ATGで撮っていたって全部赤字だったけど、実家は京都の裕福な家なので食べてはいけたんだと思う。

医者になったら2年で1千万円貯めては映画を撮って、興行的に当たったら多少映画の世界でやるだろうし、コケたらまたどっかで雇ってもらう。これを2年毎に繰り返すというライフプランを立てたんです。

――しかし、実際に映画を撮るまで30年かかった。

和田 大学3年生のときに16ミリの自主映画を作ったんだけど、頓挫しちゃった。だけど、そのときに出てくれた橋爪淳さんは、今回の「受験のシンデレラ」に出演してくれました。ほかに、当時オスカープロモーションのモデルだった高樹沙耶さん、高橋ひとみさんが出ていたのですが、そういう人たちの成功は羨ましく見ていました。

映画が頓挫したときに衣装会社の社長さんが「段取りが悪いね。こんな段取りでは一生、映画なんか撮れないよ。一番段取りのいい現場を見せてあげよう」と、大映テレビの現場につけてくれた。衣装部で使い走りをやっていたんですが、その現場の監督が富本荘吉さん。富本さんは、山口百恵が3日しかスケジュールがないときに「泥だらけの純情」という映画を撮ったことで有名な早撮りの監督。実際に行ってみたら早い、早い、早い!チーフの助監督はその現場にいなくて、次の現場にいるんですよ。しかも毎日定時の5時にちゃんと終わる。撮影日数も2週間なかったくらいです。それで手抜きをしているかというと、違う。その現場は、今だにシリーズが続いているドラマ「家政婦は見ていた」の第1本目だった。

結局、映画っていうのはじっくりじっくり時間をかけて、監督がこだわってこだわって作るものではなく、作りたいものをしっかりもって、ものをきちんと作るということをしなくてはいけないということを学びました。それが、活かされ、今回も撮影日数22日、そのうち撮影休暇4日で実日数18日間で撮影を終えたんです。

作っても上映できない「独立系映画」の苦難

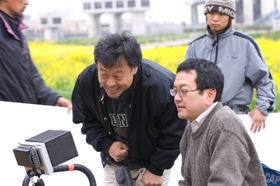

撮影の高間賢治さんとモニターチェックする和田秀樹さん

――作品を撮っても上映されないものがものすごくあるということを聞きますが、実際、どうなんでしょうか?

和田 聞いた話ですと、劇場公開したいと思って作られる映画が年に500本から600本あるそうです。そのうち、映画館にかかるのが100本あるかないか。あとは最初からDVDにするとか、海外で先に公開する、あるいは映画館ではなくホール上映をするなど、いろいろな方法をとっているようです。結局、今の日本映画の現状ってハリウッド映画化したというか、スクリーンの数は増えているし、観客の数も増えている。映画は斜陽産業ではなくなった。

だけど、逆に言えば「シネコン」というのは12スクリーンあっても「ヒーロー」みたいな話題作は4から6スクリーンを占めちゃう。今の「デスノート」もそんな感じですよね。 スクリーンの数が増えたのにかかる映画の数は限られてしまって、しかも地方都市だとショッピングセンターにシネコンができることによって、駅前の映画館はつぶれる。ショッピングセンターができるとシャッター通りができるみたいに、単館の独立系の映画館とか小屋主の判断でかける映画を決められる映画館が激減しているわけです。シネカノンの李鳳宇(リ・ボンウ)さんのように例外的に独立系のチェーンを作ろうとしている人もいるけれど、それを除けば独立系の映画にとっては苦難の時期ですよね。

――映画を作りたいと思っている人は、今どのくらいいるんですかね。

和田 ひとつは映画という世界が大好きだという人たちが僕らの世代も含めて結構残っています。そういう人たちがピンク映画の現場に入っていった。ところがピンク映画もジリ貧状態でAVにとって代わられたという状況がある。僕らのように自主映画の名残のような人もいる。Vシネマはそこそこ作られているけれど、やっぱり本編を作りたいという人もたくさんいるわけです。

一方、CFやプロモーションビデオをやっている人のなかに映画で勝負したいと思っている人もいて、映像作家系の人もいれば、昔ながらの映画青年もいる。僕が映画を今回撮ってみて、テレビでもプロモーションビデオでもCFでも映画よりお金をかけられるかもしれないし、決して表現媒体として悪いわけじゃない、だけどやっぱり本編を撮りたい熱気がまだ残っているという人が多い理由がわかる気がすごくします。

>>>精神科医・和田秀樹さんインタビュー(下)

モナコ映画祭で外国人がボロボロ泣いた https://www.j-cast.com/2008/03/23018098.html